現在につながる世界のサッカー、日本のサッカーの伝説の年は、まず1986年、そして1992年、1993年、1994年、1996年、1997年、1998年、1999年、2000年、2002年、2004年、さらに2010年、2011年、2012年、2018年、2022年、

実に多くの伝説に満ちた年があったのです。

それらは「伝説のあの年」として長く長く語り継がれることでしょう。

さぁ、順次、ひもといてみましょう。

伝説のあの年 1996年

天皇杯決勝は名古屋初戴冠、 全国高校サッカーは静岡学園、鹿児島実両校優勝

元旦の第75回天皇杯サッカー決勝は、94年前期Jリーグ覇者の広島と95年シーズン、ベンゲル監督のもと急成長を遂げた名古屋との対戦となりました。

首都圏から遠い地域の両チームの対戦にもかかわらず、快晴の国立競技場には47000人超の観客が集まりました。

試合は司令塔ストイコビッチ選手のゲームコントロールのもと、小倉隆史選手の2ゴール、平野孝選手のダメ押しゴールで名古屋が3-0の完勝、Jリーグスタート以降初タイトルを手にしました。

ベンゲル監督は、94年11月に名古屋と契約すると、すぐにフランスから中盤の底を任せられるデュリックス選手、そしてブラジルからセンターバックを任せられるトーレス選手をその年のうちに獲得して95年シーズンから指揮をとりました。

94年後期最下位だったチームを95年前期は4位そして後期は2位に押し上げ、年間総合順位3位、95年最優秀監督賞に輝いたあとの見事な初戴冠でした。

この絵に描いたような名古屋のサクセスストーリーはベンゲル監督の名声を一気に高め、名古屋を1996年Jリーグの優勝候補筆頭にあげる専門誌が多くなりました。過去3シーズン、天皇杯覇者(横浜M、横浜F、平塚)がリーグ戦もナビスコカップも取れないという前例を打ち破るかどうかという点でも注目が高まりました。

第74回全国高校サッカー選手権は、「これが、僕たちのサッカー。」の大会キャッチフレーズのもと、全国4118校、本大会出場48校の頂点を目指して1月8日決勝が行なわれ、鹿児島実と静岡学園の対戦となりました。

2試合連続ハットトリックのエース・平瀬智行選手を中心としたパワーとスピードの鹿児島実、「静学サッカー」といわれる華麗なテクニックと1年生GK南雄太選手の活躍で2試合連続PK 戦を制してきた静岡学園、好対照のチームによる決勝は強風と冷たい雨が降りしきる中での戦いとなりました。

試合は後半開始直後に2点目を決めた静学でしたが、鹿児島実はセットプレーから2点を返して同点で延長にもつれ込みました。その後も両校死力を尽くした攻防が続きましたが譲らず、結局「両校初優勝」で幕を閉じました。

この年の3年生のうち、春からJリーグおよびJFLへ入団した選手と2年生以下の主な選手を記録しておきます。前年の1995年春に高校を卒業した主な選手の中で大学進学を選択した選手が見当たりませんでした。それを境に潮目が変わり、この1996年も主な選手の中に大学進学を選択した選手が見当たりませんでした。

その分、JリーグそしてJFL各クラブへの入団組が激増しています。

この年の最大の注目選手は富山第一から鹿島への加入が決まっていた柳沢敦選手でした。チームは惜しくも3回戦でPK戦の末敗れましたが、その潜在可能性は無限大の評価でした。サッカーダイジェスト誌が大会前に付録として出した「大会展望」冊子には、柳沢選手のことを「とてつもない男が出現した。過去にこれほどのスピードとバネを授かった選手がいただろうか。次元を逸脱した超高速ドリブル、研ぎ澄まされた感性。日の丸を背負う日もそう遠くはないはずだ。」と紹介されています。その後の活躍ぶりはご存じのとおりです。

【Jリーグ組】DF池内友彦(室蘭大谷⇒鹿島)、DF西政治(東福岡⇒福岡)、DF森川拓巳(静岡学園⇒柏)、DF城定信次(市立船橋⇒浦和)、MF森山敦司(静岡学園⇒横浜F)、MF砂川誠(市立船橋⇒柏)、MF石井俊也(静岡学園⇒浦和)、MF久永辰徳(鹿児島実⇒福岡)、MF桜井孝司(静岡学園⇒横浜F)、FW柳沢敦(富山第一⇒鹿島)、FW平瀬智行(鹿児島実⇒鹿島)、FW小島宏美(東福岡⇒G大阪)、FW山下芳輝(東福岡⇒福岡)

【JFL組】FW吉原宏太(得点王)(和歌山・初芝橋本⇒札幌)、吉成大(日系ペルー人、ダビド・ソリア・ヨシナリ)(帝京⇒札幌)

【2年生以下の主な選手】GK南雄太(静岡学園1年)、DF古賀正紘(東福岡2年)、MF大野敏隆(前橋商2年)、MF中村俊輔(桐光学園2年)、MF本山雅志(東福岡1年)、FW北嶋秀朗(市立船橋2年)、FW岡山一成(初芝橋本2年)

五輪アジア予選代表・小倉隆史選手、右膝靭帯断裂の重傷、Jリーグと代表活動の過密日程の犠牲者

前年、アトランタ五輪アジア一次予選を危なげなく突破した男子五輪代表は、いよいよ3月のアジア最終予選に挑みます。

1月29日から15日間のスケジュールで行なわれた五輪代表マレーシアキャンプ。その4日目に、五輪代表のプランを根底から崩しかねないアクシデントが発生しました。

元旦の天皇杯決勝でヒーローとなったエース・小倉隆史選手が、紅白戦で右膝後十字靭帯断裂のため長期離脱する事態となったのです。これで小倉選手の五輪アジア最終予選そして本大会での活躍は幻となりました。

小倉隆史選手の負傷は、1995年シーズンJリーグと、その間を縫うようにして行なわれた五輪代表活動の結果、酷使した身体を休め疲労を快復するために絶対必要な「シーズンオフ」のないままアトランタ五輪アジア最終予選を迎えることになった必然の結果で、1995年シーズンJリーグ日程を組む段階から指摘された選手への負担が現実のものとなった、明らかな犠牲者でした。

小倉選手の1995年シーズンの活動状況を見ると、1月上旬から五輪代表活動に参加して始まります。1994年シーズン終了後の「シーズンオフ」がほとんどないままの越年参加でした。

それ以降、5月下旬まで五輪代表とJリーグに出ずっぱりでしたが、5月26日の五輪一次予選タイラウンドの初戦タイ戦で右膝側副靭帯を損傷して離脱します。

負傷が快復して次に試合に復帰したのは、8月12日のJリーグ後期開幕節でした。後期は26試合のうち五輪代表招集による欠場を除く23試合に出場、続く天皇杯も、年が明けて1996年元旦の決勝まで5試合出場して名古屋の初タイトルに貢献します。

そして迎えたアトランタ五輪イヤー。まさに気分最高の状態でアジア最終予選会場となるマレーシアでの合宿に参加したのです。しかし好事魔多し。

結局、酷使した身体を休め疲労を快復するために必要な「シーズンオフ」のないままマレーシアに向かったわけです。

マレーシア合宿では、現地チームとのテストマッチもまだ始まらない2月2日、紅白戦での出来事でした。ジャンプした小倉隆史選手が、激しく競り合ったわけでもないのに着地の時、右足がねじれたまま着地してしまったのです。右膝後十字靭帯の断裂でした。

後に判明することですが、当時、日本国内にはこの「後十字靭帯」の治療に知悉した医師はいなかったそうで、最終的には複数年にわたる療養を余儀なくされた重傷でした。

前年5月に痛めた右膝側副靭帯損傷という余震にも似たダメージを受けたところに、本震が襲いかかったようなアクシデントでした。

1995年Jリーグが、年間52試合という日程が世界でも例のない試合数になったのは、現場レベルが設定した年間39試合という案を、各チームのホームゲーム数を1試合でも多くすることが経営的に有利であるということと、前期、後期でシリーズスポンサーを1995年までの3年契約で確保していることを理由に各クラブ経営者を含むJリーグ首脳陣が覆して決めたためです。

これではフル代表そして五輪代表に招集された選手の試合数がますます増え、殺人的な負担になるという指摘が各方面から出されたのを無視して設定されたものです。

小倉隆史選手のように1995年1月から代表活動に参加して、12月の天皇杯、さらには元旦まで試合をこなして、すぐ2月初めからの代表活動に参加する選手には、まったく「オフタイム」がないスケジュールです。

結局小倉隆史選手は、この負傷がもとで本来のパフォーマンスが戻らないまま選手生活を終えましたから、1995年Jリーグの異常な日程設定は、将来日本を背負って立つであろうと期待された有能なサッカー選手を一人犠牲にしてしまったのです。

このことは、多くの面で語られる「Jリーグの成功」の陰に埋没してしまいそうな「Jリーグの負の遺産の一つ」です。これを長く後世に伝え記憶に留めるため、記録に残しておきたいと思います。

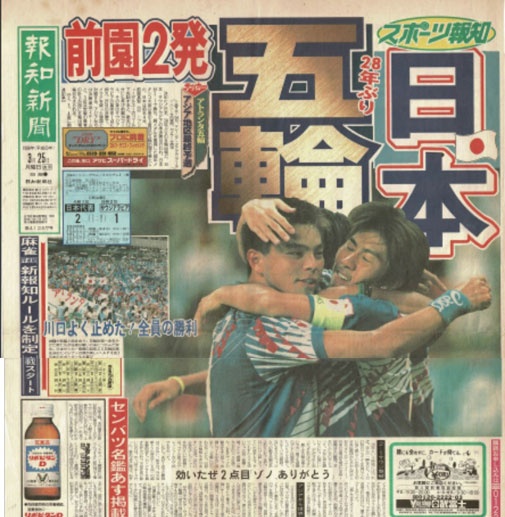

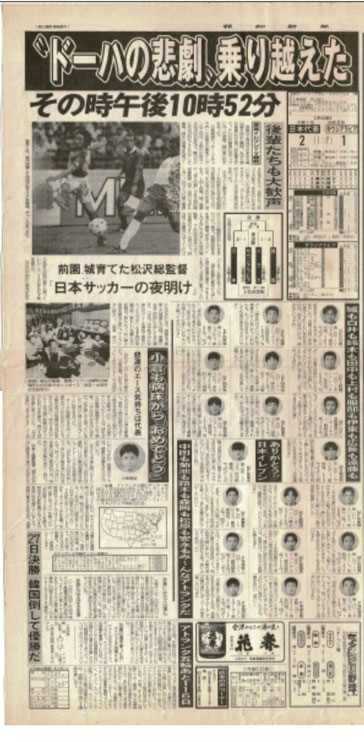

アトランタ五輪アジア予選を突破、男子サッカー28年ぶりに五輪出場権獲得

小倉隆史選手を負傷で欠いたアトランタ五輪をめざす代表は、マレーシアでの合宿を終えて一旦帰国、3月6日にエクアドルのフル代表を招待して「アトランタ五輪アジア最終予選壮行試合」を行ない、アジア最終予選の地マレーシアに乗り込みました。

この間、白井博幸選手が右ひざ半月板損傷のため手術する予定のほか、ケガを抱えている選手が小倉選手を除いても8人、コンディションの回復に不安を抱えながらの期間でした。最終的なエントリー締め切りに服部年宏選手は間に合いましたが、松田直樹選手が間に合わず急遽、上村健一選手を加えてマレーシアに向かったのです。

3月16日からグループリーグが始まり日本はグループAで、イラク、オマーン、UAEの順に戦います。このグループで2位以内に入ることが準決勝進出の条件ですが、大事な初戦、最大の難敵と目されるイラク戦を、実はキャプテン・前園真聖選手を累積警告による出場停止処分で欠いての戦いとなりました。

前半から激しい攻防が続く中、日本は前半27分、右サイドから伊東輝悦選手、森岡茂選手とつなぎ中田英寿選手にパス、中田選手が縦に突破を図りセンタリングをあげるとDFが弾いたボールに広長優志選手が反応してシュート、そのこぼれ球を城彰二選手がつめて先制しました。

その後も日本は決定的なチャンスを再三迎えますがモノに出来ず1-0で前半終了、後半に入ると日本の攻撃を1点だけに凌いだイラクが勢いづいて猛攻を開始、防戦一方に回った日本の守備陣、田中誠選手と鈴木秀人選手が負傷してしまい交代するアクシデント、守備陣の立て直しが効かないうちにイラクに同点に追いつかれてしまいました。

それでも日本は全員で懸命に守り抜き、攻撃に転じては、前園選手に代わって司令塔役を務めた中田英寿選手が最後まで輝きを放ち、大事な初戦をドローのまま終わらせる立役者となりました。

2戦目のオマーン戦、キャプテンで司令塔の前園真聖選手が戻ってきた日本代表は、本来の輝きを取り戻し、前園選手が2ゴール、城選手と中田英寿選手もゴールを決めて圧倒、4-1で勝利しました。

3戦目はUAE戦、前半27分、前園選手のコーナーキックにDF上村健一選手が身体を飛んできたボールのほうを向けていながら、ヘッドをやや後ろ方向にあるゴールマウスに向かって思い切りひねるようにボールを合わせた難度の高いダイビングヘッドで先制、守ってはGK川口能活選手の再三の好セーブもあり1-0で勝利、見事グループ1位で準決勝進出を決めました。

「勝ち切る」ことを信じた強い精神力と、疲労に負けず攻め守り切った準決勝サウジ戦

迎えた3月24日の準決勝、相手はサウジアラビアでした。最終予選進出8チームの中で実力がワンランク抜けていて、グループリーグでは別組になっていましたから、日本もサウジもグループ1位で突破すれば決勝でしか当たらない、つまり一番落せない準決勝で当たらなくても済むと考えていた相手でした。それが準決勝の相手になったのです。

試合数日前、イレブンはミーティングルームでサウジアラビアのゲームをビデオで観ました。いつもは、相手チームをウィークポイントをなんだかんだと見つけながら観るのですが、サウジアラビアの試合を観ていたイレブンは一様に「うわぁ~、これは強いわ、ダメかも」という気持ちになったそうです。

画面から伝わってくるサウジアラビアのプレーは、それほど驚異的だったと言います。ここで負けても3位決定戦があり、可能性は高いと踏んだ報道陣からは3位決定戦を念頭においた質問も多かったといいます。

しかし西野監督は「3位決定戦のことは全く考えていません。明日の試合で決めます。明日勝たないでいつ決めるんですか」と突き放しました。

山本昌邦コーチも「以前から、コンディションのピークは準決勝に持っていくと言ってました。調整は順調そのものです」と自信にあふれていました。

その言葉には、日本サッカー強化委員会のメンバーが緻密に集めたサウジアラビアに関する情報をもとに、戦術を練り、それを選手たちにみっちり授けてあるという自信の裏付けが隠されていました。

勝てば28年ぶりに五輪出場権を獲得できる試合ということで、日本時間21時からの試合をNHK-BSが放送しました。スタジオに沖谷昇アナウンサーと勝恵子さん、解説に山野孝義さん、現地実況は山本浩アナウンサー、解説に加藤好男さんという体制でした。

入場者数が25,000人ほどのマレーシアのシャーアラム・スタジアムには約10,000人ほどの日本サポーターと現地在留邦人がブルーの風船をもって陣取り試合を見守りました。

日本のスタメンは、GK川口能活選手、DFはスイーパーの役割で田中誠選手、上村健一選手と鈴木秀人選手がストッパー、白井博幸選手が相手のキーマン、オビエド・ドサリに絶対仕事をさせないというマーク役、ウィングバックの位置に左・服部年宏選手、右・遠藤彰弘選手、ボランチの位置に伊東輝悦選手、広長優志選手、1.5列目の位置に前園真聖選手、ワントップの位置に城彰二選手という布陣でした。伊東輝悦選手はもう一人のハミス・ドサリにオビエド・ドサリへのクロスをあげさせない、攻撃の起点をつくらせないという密命も帯びていました。

マンマーク役に白井博幸選手を起用した関係でオフェンス陣から中田英寿選手をベンチスタートにさせて敷いた布陣でした。

日本時間9時3分キックオフ、試合はまもなく動きました。序盤ということもあり実況の山本アナが、まだ対戦相手サウジアラジアの今大会の予選の戦いを紹介していた時でした。

「第1戦の相手は・・・」と言いかけていたところで「おっとチャンスになった、チャンスになったニッポン!! チャンスになった!! フリーで、決めたぁー!! ニッポン先制ぇーー!! ニッポン前園先制ぇーー!! 前半4分・・」と一気にまくし立てるように先制ゴールシーンを伝えました。

この場面、どういう流れからの得点だったかといいますと、バックスタンド側のタッチラインから服部年宏選手がスローインを入れ、受けた白井博幸選手がもう一度服部選手と交換して、次に中央の広長優志選手にパス、受けた広長選手は前方の前園真聖選手に15mほどのパス、受けた前園選手はワンタッチで広長選手に返すと、広長選手、今度はダイレクトでグラウンダーのパスを前園選手よりさらに遠い位置にいる城彰二選手に送りました。

その距離20m、相手ディフェンス1人が見送る中、スペースを転がったボールを城彰二選手は、まるでコンビプレー練習のお手本のように、左足でチョンと背中方向に出しました。そのバスは、前園選手の目の前にピタリと計ったように出たのです。

そこから前園選手は、まるで「今だ!!」と思ったかのようにスピードのギアをあげ、相手DFの出してきた足元を抜いてボールを前に蹴り出し、自分もDFの横をすり抜けてペナルティエリアに侵入するとGKと1対1となりました。そしてGKの位置を見極め、左足でGKに向かって左側を抜くようにゴールを決めたのです。

一連の流れをVTRで見てみると、服部選手から白井選手を経由して広長選手にわたるまでの数秒間のあと、広長選手が城選手に出したクサビのバスと、城選手の絵にかいたようなポストプレー、それを受けて「ここ一番」とばかりに突進した前園選手の冷静なゴールゲットまでわずか7秒、実況の山本アナも、まさかそうなるとは思わなかったような展開の見事な先制点でした。

その後何度も放送などでリプレーされる映像は、城選手のポストプレーのあと、前園選手が相手DFの足元を抜くところ、つまり山本アナが「おっとチャンスになった・・・」と話をプレー場面に戻すところから始まるのがほとんどですから、前園選手の見事な中央突破ばかりがクローズアップされますが、少なくとも広長選手のクサビのバス、城選手の気の利いたポストプレーというお膳立ての上に生まれたゴールでした。

早い時間に先制した日本代表ですがサウジアラビアも強豪です。再三の攻撃で日本ゴールを脅かしますが、GK川口選手の好セーブと前線の選手も含めた全員の高い守備意識で前半をゼロで折り返しました。

二人のドサリのマークを命ぜられた伊東輝悦選手と白井博幸選手も、期待に応えて仕事をこなします。白井選手などは「試合の前も後もオベイドが夢に出てきた」というほど相手の特徴を

頭に叩き込んでいました。

後半から中田英寿選手を投入、追加点の起点に

後半開始から日本は負傷した遠藤彰弘選手に代えて中田英寿選手を投入しました。遠藤選手が担っていた右サイドの相手の攻撃封じというタスクと、1点では心もとないとばかり2点目も取りに行けというメッセージも込めた交代でした。

その意図どおり後半開始早々、中田選手が右サイドを突破すると身体全体をひねるようにして進行方向に対して直角のクロスをあげました。U-17世界選手権当時からたびたび見せてきた得意のクロスでした。そのクロスはゴール前に飛び込んできた伊東輝悦選手にあと1歩合いませんでしたが、再び日本の攻めに活気が出てきました。

この開始早々の中田選手の攻めを西野監督はのちに高く評価しています。右サイドで相手を封じるため、守備力で封じるという点では遠藤選手より少し劣っていた中田選手でしたが、自分が攻撃を仕掛けることによって相手を守りに回らせるという効果をさっそく見せてくれたからです。

そして迎えた後半12分、日本のスローイン、中田英寿選手が入れたボールを前園選手が受けました。前園選手は前を向くと前線にいた伊東輝悦選手に相手DFの間を通すように狙いすましたパスを送りました。

と同時に前園選手はゴール方向に向かって走り出しました。ボールを受けた伊東輝悦選手は相手選手を引き付けてゴール前に少しでもスペースを作るように、一歩だけ身体を外側に向けてキープしたあと、まるで前園選手の走り込みがわかっていたかのように、身体を反転させると自分のほぼ真後ろ方向にパスを出したのです。

ボールは、相手DFとDFの間をスルスルッと走り込んできた前園選手の足元に通ったのです。前園選手は足元に入り過ぎたボールを、身体のバランスを少し崩しながらも動きを止めずに左側に置き直すと、GKと1対1の場面を作り出しました。

そして、そこでも動きを止めずにGKの体勢を見極めてから左足でゴールに流し込み、その足で右コーナーフラッグまで走り、しゃがみ込むと両手でコーナーフラッグを包み込み頭を垂れて安堵感に溢れたポーズを見せました。

まさに、ここぞという時の判断力、ゴールに向かう直線的な疾走、スピードに乗ったまま見せる確実なボールコントロールと冷静なゴールゲット、エースの名に相応しい2得点でした。

特にこの場面、前園選手はスローインを受けに自ら中田選手に近づいていきます。前園選手には「今がチャンスだ」というインスピレーションが働いたかのようでした。中田選手にスローインを入れにいくように促したのかどうかはわかりませんが、もし促したのだとすれば物凄いインスピレーションです。

というのは、中田選手はスローインの位置からずいぶん離れた位置にいながら、駆け足でスローインを入れに行っているのです。わざわざという位置からの行動でしたから、前園選手が意識的に中田選手に声をかけたのではないかと思うのです。

スローインを受けた前園選手は伊東輝悦選手にスルーパスを送りますが、出したあとすぐにゴール前に走り込んでいます。その時も伊東輝悦選手に「テルッ」と声をかけてボールリターンを求めたのでしょうか。

そうでなければ伊東輝悦選手が、あんな風に、後ろに目でもついているかのように、ノールックで正確に前園選手にパスを出したりできないと思いますが、実は、前園選手が伊東選手に「テルッ」と声をかけてはおらず、むしろ伊東選手のほうが「そこにゾノが入ってきていればバッチリだ」と思いつつ、ノールックでパスを出したのです。

まさに「このチームの中でナンバーワンのサッカーセンス」を持つ伊東輝悦選手の才能が発揮された結果でした。

伊東選手からの「ここしかない」というパスをもらった前園選手はゴール後、伊東選手を担ぎ上げんばかりにして、その気持ちを表しました。伊東輝悦選手も試合後のインタビューで珍しく重い口を開き「いいバス出したなぁとは思います」とコメントしています。

いずれにしても前園選手が「ここだ」と思った瞬間のゴールへのイメージに沿って、人とボールが淀みなく動いた結果の得点でした。

実は前園選手の、このサウジ戦での活躍に関しては後日談があります。スタッフの分析によると、前園選手が素晴らしいイマジネーションで好プレーを持続できるのは3試合が限度で、4試合目には調子が落ちるというのです。

この最終予選、初戦に累積警告で出場停止になった前園選手は、このサウジ戦が3戦目だったのです。これがもし初戦も出ていてサウジ戦が4戦目だったら、こうはいかなかったという後日談です。強運・前園といったところでしょうか。

これで日本は2-0とリードしましたが、サウジアラビアも反撃に出ます。日本の選手には次第に疲労の色が濃くなり、放送解説の加藤好男さんはしきりに選手交代の可能性を指摘していました。そして後半32分、最も警戒していたオビエド・ドサリに滞空時間の長いヘディングシュートを決められました。2-1です。

その直後には相手CKから完璧なヘディングが日本ゴールに襲い掛かりましたが、ゴールマウスに入って守備をしていた中田英寿選手がヘディングでクリア、同点ゴールを免れました。

しかし、サウジアラビアに攻め込まれる時間が続く中でも、日本イレブンは攻撃の意欲を失わず、また試合を冷静に進めようとする姿勢を見せ続けます。

後半38分、日本は城彰二選手が左サイトから25mはあろうかという距離から強烈なシュートを放ちました。これは惜しくもGKに弾かれてコーナーキックとなりましたが、疲れている中での見事なシュートでした。

このコーナーキックに向かった前園選手が、のちに「一芝居打った」と述懐する行動に出ます。まずコーナーキックを蹴るために小走りなどせず、ゆっくりコーナーに向かい、ボールをいかにも丁寧において、助走に後ずさりします。そして助走しかけて、足を滑らせて転んでしまったのです。それが芝居だったと言われてよくビデオを見直すと、確かに足の滑らせ方が少しぎこちなくなっています。

しかし放送席の山本アナは思わず「おーっと、滑った、前園滑った、足を痛めたかぁ? いや腰を痛めたでしょうか?」と心配そうに伝え、解説の加藤好男さんも「あそこはタータンになっていて蹴りにくいんですよねぇ」と応じました。

あれで確実に10~15秒は時間を進められましたから、見事な演技力です。

このあとの残り10分弱、日本はサウジアラビアのさらなる猛攻にさらされますがGK川口能活選手が守り切ります。

攻撃の立役者が前園真聖選手ならば、GK川口能活選手の果敢なプレーと集中力も日本を勝利に導いた立役者でした。

前半にひとつ、身体を投げ出して左手1本でボールを弾き出したプレーで川口能活選手は「いける!!」と思ったのでしょう。後半32分に1点を返したあとも容赦なく攻勢を強めるサウジアラビアの攻撃を果敢な飛び出しと高い集中力で防ぎ切りました。

特に後半43分のセーブは絶体絶命のピンチを救ったプレーでした。左サイドから入ってきたクロスをサウジの12番の選手がゴール前に身体を投げ出すようにヘディングしたのです。川口選手との間2mちょっとという距離から放たれたヘディングです。川口選手の反応がちょっとでも遅れればゴールインという場面、完璧なパンチングを見せて弾き返しました。

サウジの12番は「絶対入ったと思った」とばかり悔しがり天を仰ぎました。

さらに後半ロスタイムに入って15秒、サウジの選手がゴール正面からスライディングしながらミドルシュートを打ちましたが、日本のDFが足を出して威力をそいだことでフワリとゴール前に流れてきました。これを川口選手が果敢な飛び出しでキャッチしようとしましたが、飛び出しが勢い良すぎたせいでハンブルしてしまいました。ボールは宙に舞いましたが川口選手は、相手選手2人ともつれるようにしながら身体を一回転させてボールを押さえ、事なきを得ました。

サウジに2-1と迫られてからの西野監督は、かつて、ドーハの悲劇に至る後半のイラクの反撃にオフト監督がなすすべなくしている姿をスタンドから見ていて「なぜもっと的確な指示をださないんだろう」と感じた状況と、いまの自分が同じ心境になっていて、何一つ指示が出せないことを知ったといいます。

もはや選手たちに賭けるしかない。そう思いつつ全然進まない時計に目をやっていました。

ロスタイムに入ってから1分20秒後、主審のホイッスルが鳴りました。実況の山本アナは「いま、鳴った、笛っ、笛です、笛です、ニッポン勝利の笛、アトランタに向かって28年の歳月を超えた笛がいま日本の上に吹かれました。」と伝えました。

日本時間の22時51分(現地時間21時46分)、ついに28年ぶりの五輪出場権獲得を果たしたのです。

生死を賭けた戦いを物語る前園選手の眼光、極限の集中と緊張から解放された川口選手の涙

試合直後のインタビューでまず前園選手が口を開きました。汗をしたたらせ、時折肩で息をしながらも、鋭い眼光のまま受け答えする姿は、生死を賭けた戦士が大一番を制した安堵感を見せながらも、厳しい戦いの余韻をそのまま日本中に伝えるようなインタビューでした。

そのあとマイクの前に立った川口能活選手は、極限まで高めていた集中と緊張から解き放たれた時に訳もなく溢れ出る涙を、止めようともせずに、苦しい試合だったことを率直に吐露しました。このあと何年にもわたって日本代表のゴールマウスを守り続け、幾度も日本をピンチから救うことになるGK川口能活選手が、苦しみ抜いて初めて手にした成功体験の試合でした。

川口能活選手には、かつて日本代表が「ドーハの悲劇」を味わった1993年10月28日の翌日、折しも香川県で開催された第48回国民体育大会のサッカー少年男子の部(高校年代)で静岡県選抜チームとして優勝を果たした時、キャプテンを務めていて、試合後の取材でドーハの悲劇に絡んで抱負を聞かれ「次は自分たちの時代です」と答えていました。

川口選手は当時から「世界に出ていくには自分たちがやらなければならない」という気持ちをもって日々努力を積み重ねていたことを物語るエピソードです。

一つの歴史を刻む勝利を得ることが、いかに難しいものか、前園選手と川口選手は、それぞれの表情で、その難しい勝利を手にした姿を余すところなく日本中に伝えてくれました。

後半32分のサウジアラビア、オビエド・ドサリ選手に決められた1点で、放送席にも、テレビの前の日本中のファンにも、言い知れぬ不安がよぎっています。2年半前の「ドーハの悲劇」がまだ鮮明に脳裏に残っているからです。

しかし試合を進めているピッチの選手たちもベンチのスタッフも、そしてスタンドで応援している人たちも、つまりスタジアムの中のニッポンは違っていました。「守り切る」「勝ち切る」と自分たちを信じて戦っていたのです。

ここが過去とは大きく異なっていたところでした。もはやドーハの時のようなニッポンではなくなっていたのです。

何が変わったのか、メディアを通じていろいろと要因はあげられました。ここでも幾つか代表的なことをあげたいと思います。

一つは、代表選手全員をJリーガーが占めたことが歴史を押し開ける力になったという点です。Jリーガーで占めているということは、誰が出ても与えられたタスクをこなせるスキルとマインドを備えたプロ集団であり、常にチーム内でも切磋琢磨があり、ピッチの上では全員が高い守備意識と、疲れていてもハードワークを続けようとする強靭な精神力を身に着けた選手たちが揃ったことを意味していました。

西野監督はこう述懐しています。「(2年前の)1994年2月にマレーシア遠征を行なった時は3分の2が大学生だったけれど最終的には一人も残らなかった。大学生たちも厳しさをもって取り組まなければならないことは理解していたが、如何せん、彼らとJリーガーとでは、こなしている試合数が圧倒的に違っていて、試合を通じた成長速度がまったく違っていた。」

次に、協会強化委員会メンバーや各国滞在の協力者によるスカウティング(敵情情報収集)、ドクターなどのメディカル、マッサーなどのトレーナー、食事管理サポートなど、後の日本代表では当たり前になる「チームジャパン」による支援体勢が初めてとられた五輪予選という意義も大きいという点です。

任期一杯で強化委員長を退く意思を固めていた加藤久氏を中心とした体制が、アンダーカテゴリーの強化のあり方を構築したこと、そしてオフト監督時代に「スカウティング」の重要性を西野監督自身も身をもって体験したことで、国の威信をかけた代表戦の戦い方に大きな変革をもたらしたのです。

このサウジアラビア戦は、28年も閉ざされていた五輪出場権という扉を、Jリーグスタートから迎えた初めての五輪アジア予選でこじ開けてみせた歴史的な試合でした。

翌朝(3月25日)のスポーツ紙は、この勝利を伝える紙面一色でした。各紙面をつけておきます。

また26日のNHK「クローズアップ現代」は、28年ぶりの五輪出場権獲得の影でチームを支えた偵察部隊の知られざる情報戦と駆け引きや、W杯出場を確実なものとするため、ユース年代からの育成計画に基づいたチーム作りを進めてきたことなど、知られざる長期戦略に迫る「28年目の夢~日本サッカー五輪出場秘話~」を放送して、あらためて日本全国にチームジャパンの総力戦、長期戦略戦だったことを伝えてくれました。

アトランタ五輪出場権を獲得した代表メンバーですが、このあと本大会メンバー選考に向けたサバイバルが待っています。このアジア最終予選代表となったメンバーを記録に留めておきます。( )は所属クラブ

GK川口能活(横浜M)、下田崇(広島)

DF田中誠(磐田)、上村健一(広島)、鈴木秀人(磐田)、白井博幸(清水)、服部年宏(磐田)、秋葉忠宏(市原)

MF前園真聖(横浜F)、伊東輝悦(清水)、広長優志(ヴ川崎)、森岡茂(G大阪)、路木龍次(広島)、遠藤彰弘(横浜M)、菊池利三(ヴ川崎)、中田英寿(平塚)

FW城彰二(市原)、松原良香(清水)、安永聡太郎(横浜M)、柳沢敦(鹿島)

監督・西野朗、コーチ・山本昌邦

アジア最終予選は、このあと決勝で韓国に敗れました。韓国も準決勝に勝ってアトランタ五輪の出場権を獲得していましたが、モチベーションが日本と違っていたようです。6月に迫った2002年W杯開催地に日本より遅れて立候補した韓国は、何としても自国開催を勝ち取るために、この決勝で日本を破り、韓国こそが開催地にふさわしいという材料にしたいと意気込んでいたのです。

それに引き換え、日本は準決勝のサウジアラビア戦に勝ちアトランタ出場権を獲得したことで達成感を味わい、それ以上に闘争心を奮い立たせることが難しい心理状態にあったことは間違いありませんでした。日本のサッカー関係者からも韓国に敗れたことに関して、2002年W杯開催地決定に大きな影響を与えてしまうと指摘はほとんどなく、むしろ、男女揃って出場することになるアトランタ五輪に向かって日本中の期待が膨らんだ1996年3月でした。

井原正巳選手、AFC(アジアサッカー連盟)年間最優秀選手に輝く

アトランタ五輪アジア最終予選が行われていた期間中に、同じマレーシアではAFC(アジアサッカー連盟)の1995年シーズンアワードが開催されました。その席上、1995年AFC(アジアサッカー連盟)年間最優秀選手に井原正巳選手が選出されました。

井原選手は、日本代表の守備の要として歴代1位となる国際Aマッチ79試合に出場、前年6月にイギリス・ウェンブリースタジアムで行われたアンブロカップのインクランド戦でアジア人として初めてウェンブリースタジアムでのゴールとなる歴史的ゴールを決めました。

またJリーグで横浜Mのキャプテンとして、チャンピオンシップにおいて、1995年年間王者を決定づけるゴールも決めるなど、数々の活躍が受賞理由となっています。

井原選手は23日のJリーグ3節を戦い終えたあと、その足でマレーシアに飛び24日にはアトランタ五輪アジア最終予選の大一番、準決勝のサウジアラビア戦を応援して出場権獲得を見届け、翌25日に行われた表彰式に出席しました。

表彰後のスピーチで井原選手は「今まで僕をサポートしてくれた家族、マリノス、日本代表の仲間、ファンの皆さんに感謝の気持ちで一杯です。この賞に満足することなく、日本そしてアジアのサッカーを世界にアピールできるように頑張ります」と決意を新たにしていました。

第1回全日本フットサル選手権が開かれ、室内サッカーが世界基準に

2月、第1回全日本フットサル選手権が東京・有明コロシアムで開催されました。前年に「日本ミニサッカー連盟」から「日本フットサル連盟」に改組されたことを受けての初開催となりました。

決勝は、関西代表滋賀県のルネス学園甲賀サッカークラブ と北海道代表の札幌蹴球団の戦いとなりましたが7-3でルネス学園甲賀サッカークラブが勝利、初代王者となりました。

この年、第4回世界フットサル選手権がスペインで開催されるため、日本は3月のアジア予選に出場しました。日本代表は第1回全日本フットサル選手権で優勝したルネス学園甲賀、準優勝の札幌蹴球団などから選ばれた選手で参戦しましたが中国、韓国、香港の入ったグループで3位に終わり世界選手権出場を逃しました。

それまで室内サッカーの呼称だった競技には、FIFA(国際サッカー連盟)が1989年に第1回「5人制室内世界選手権」を開催したことで、日本も即席で代表を編成、当時の日本サッカーリーグ・本田技研の選手を中心に参加しています。その世界大会では北沢豪選手が2ゴールをあげる活躍を見せましたがグループリーグ3連敗で大会を後にしています。

第2回大会はアジア予選が行なわれ敗退したため世界大会には参加できませんでした。

その後FIFAは名称を「フットサル選手権」に変更することとして1994年3月日本を含む6ケ国招待による第3回大会をイタリアで開催しました。日本からは1993年の全日本室内サッカー選手権の上位チームからの選抜チームで参戦しましたが、この時も3連敗で大会を後にしています。

そうした経緯を経て、日本でもこの年の「フットサル」への名称変更、第1回全日本選手権開催という節目を迎えたのでした。

Jリーグ、1999年からのJ1、J2体制移行を固める

1996年シーズンのJリーグ開幕に先立ち2月20日、Jリーグ理事会が行なわれ、今後のJリーグ運営の指針が発表されました。それによると1999年からのJ1、J2体制移行を目指していくことを骨子に、97年はJFLから条件を満たせば2チーム昇格可能として18チームで、98年もJFLから条件を満たせば2チーム昇格可能として、昇格があれば最大20チームで行なう計画が提示されました。

そして1999年からのJ1、J2体制にあたっては、この年1996年の6月から現在JFLに所属しているチームに対して、J2リーグ参加の意思確認が始まり1997年シーズン前までに選択を求めることとしています。

また1999年シーズンのJ1チーム数、J2チーム数はJ2リーグへの参加数が固まらないと今の段階では確定できないとしながらも、1998年シーズン終了後の成績下位のチームは何らかの形でJ1に残留できるかJ2に降格するかの線引き対象になることも明らかになりました。

今回の提示で特徴的なのは、J2への参加要件がJ1所属チームより「プロ選手数(J1は15名以上のところ5名以上で可)」や「スタジアムの要件(J基準は2万人以上だがJ2は1万人以上で可、但し昇格時に増設できるように設計する)」などの面で緩和されていることです。

また、J1、J2体制移行は、J1下位チームのJ2降格も意味していることから、クラブ経営を安定化させないと経営危機が表面化してしまうリスクをはらんでおり、Jリーグとしては、その対策にも力を入れていくとしています。

1993年にJリーグがスタートした当初、川淵チェアマンは「10年かけてJリーグチーム数を16に増やせれば・・・。」と漠然とした見通しを持っていたそうですが4年目にして16チーム、さらに準会員が3チーム、新規にJリーグを目指すことを明確にしているチームが6チーム出てきているということで、J1、J2体制を明確化する必要性に迫られたようです。

J1、J2体制への移行は、いわば「Jリーグ第二幕」にあたる改革ということで、7年目にして「第二幕」に入ることになりました。

発表された1996年2月の段階では「このまま行けば・・・」という前提での計画でしたが、現実はピタリと描いたとおりにならなかったばかりか「クラブ消滅」という悲劇的な歴史が待ち受けていて、Jリーグの「第二幕」スタートとその行く末に暗い陰を落すことになるとは「神のみぞ知る」ことでした。

Jリーグがスタート時の理念への回帰をキーワード「Jリーグ百年構想」に託す

「地域スポーツ文化への貢献」と「クラブの社会的責任」を再度社会にアピール

この年のJリーグ開幕に先立ち、リーグ事務局はもう一つの構想を打ち出しました。それは「Jリーグ百年構想」というキーワードに込められたJリーグのCI(コーポレートアイデンティティ)というべきプロモーション活動でした。

前年秋のいわゆる「ネルシーニョ問題」と言われる日本代表監督をめぐる一連の混乱と、それに便乗するかのように、いくつかのクラブの主要出資企業経営陣から発せられるチーム呼称をめぐる不満や「Jリーグブームは終焉か」などのネガティブな報道に危機感を抱いたJリーグ川淵チェアマンを初めとした幹部は、Jリーグがスタート時に掲げた理念への回帰と、目指す目標の再確認を図ることとしました。

すなわち、Jリーグの目指すところが、「Jリーグブーム」に一喜一憂するといった目先のことにあるのではなく、もっと長いスパンで地域密着の取り組みを継続することによって「スポーツクラブによる地域スポーツ文化の醸成」と「それを推進するJリーグクラブの社会的責任」を果たしていくところにあるという考え方を社会に再度アピールしていかなければならないという問題意識でした。

この「社会にいま一度アピールする」というミッションを担ったのはJリーグの森健兒専務理事を中心とする広報チームの人たちでした。

これまでJリーグのプロモーション活動を一手に担っていたのが広告代理店の博報堂であることは「伝説のあの年1992年」のところで紹介しましたが、今回広報チームでは博報堂に丸投げせずにコンペ形式にしたほうが、いろいろなアイディアが出てくると考えました。

結果的にコンペに参加したのは博報堂と電通だけのようで、この年の1月19日、各クラブの広報委員とJリーグ事務局が一堂に会した「広報委員会」で2社のプレゼンが行なわれました。

実は電通側には「今回のコンペは絶対とる」という強い意気込みが感じられました。なぜなら、コピーライターチームのリーダーに当時数々の広告賞を受賞していた角田誠氏を起用したからです。

その上で電通が出したコピー案が2つあり、一つが「百年構想」もう一つが「あなたの町にも、Jリーグはある。」で、いずれかを選んでもらえばという考えだったようです。

それに一見何の特徴もなさそうな街の風景をビジュアルとしてかぶせたものでした。

コンペの結果、電通の2案とも採用されました。そしてキャッチコピーとテキスト、ロゴマークからなるポスターが出来上がったのです。

(現品ポスターページ添付)

この広報委員会で強く電通案を押した委員のことについて、のちにサッカージャーナリストの宇都宮徹壱氏が自ら取材して「シリーズ 証言でつづる『Jリーグ25周年』、1996年 『百年構想』誕生秘話」というレポートをまとめた中で次のように紹介しています。

「それにしても、広報委員会で(電通の)B案の写真を強く推したのは、いったい誰だったのだろう。同席していた(Jリーグ広報チーム)藤ノ木によれば、田口章利というヴェルディ川崎(当時)の広報部長であったという。

「(コンペ案の)どれがいいか議論していた時に、田口さんが『この写真が百年構想のコンセプトに合っている』とおっしゃったのをよく覚えています。もともと読売新聞社会部のご出身で、そこからヴェルディに出向されていました。川淵さんと渡邉恒雄さんのこと(ヴェルディ川崎の呼称問題)もあって、Jリーグと対立しているように見られていた読売の田口さんが、実はJリーグの理念をすごく理解されていたんですよね。当時はそれが、少し意外に感じられましたが。」

この「あなたの町にも、Jリーグはある。」と「百年構想」のキーワードによるキャンペーンは1年で終了しましたが、その後「Jリーグ百年構想」に「スポーツで、もっと、幸せな国へ。」というキーワードが加わり、さらに後年「Jリーグ百年構想 〜スポーツで、もっと、幸せな国へ。〜 」というキーワードで受け継がれ続けています。

ここで言われている「百年構想」は、何年から何年までという期間を指すキーワードではないという点も書き添えておきたいと思います。分かり易く言えば「1993年から2093年まで」といった時限プロジェクトではなく、目指すカタチ、例えばどんな小さな地域にも誰もが気軽に利用できる豊かな芝のグラウンドや屋内スポーツ施設が整っていて、老若男女問わず、思い思いにスポーツを楽しんでいる健康で心豊かな環境が整う、といったカタチが実現するまでは、何年でも続けなければならない、続けて行くんだという「長いスパンの取り組み」のことを指しているということです。

この「百年構想」というキーワードに呼応して、サッカーマガジン誌が各クラブの代表者に対して「緊急アンケート『4年目のJは何を考えているのか』」という趣旨のアンケートを行ない、回答を回収できた5月に4週連続企画で掲載しました。そして5週目には、それを踏まえて川淵チェアマンへのインタビューを行なっています。

インタビューを締めくくっている部分の川淵チェアマンの発言が「百年構想」の普遍的な道しるべになると思われますので掲載しておきます。

サッカーマガジン記者から「21世紀の殺伐とした文明の中で、Jリーグの存在は?」と問われて、

「自然に人々の中に入り込んでいる(と思う)。改めてJリーグなんて言わなくたって、クラブはどこのコミュニティーにだってあると思う。生活の中心になっていて、一つの寄り合いになっているのは間違いない。」

記者「いくつぐらいのクラブで?」

「イングランドのような感じで、プロのクラブが100、200とあるんじゃないか。サッカーに止まらず、色々な形態のクラブがあって・・・(以下略)」

後年、川淵氏はバスケットボールリーグの改革に駆り出され複数リーグの統合を成し遂げ、プロリーグ化に貢献しています。まさにプロバスケットボールクラブも「サッカーに止まらない、色々な形態のクラブ・・・」の一つになりつつあります。

「百年構想」とは、スポーツクラブが地域コミュニティーの生活の中心になって、一つの寄り合いになる姿を目指す、Jリーグはその理念に立ち返りましょう、そういうメッセージを帯びたプロモーション活動です。

「百年構想」が目指しているのは「スポーツをする、見る、支える」そういった喜びに地域格差がないようにしたい、すなわち「スポーツを通じて生活のクオリティも上げていく」という、広い意味での社会変革活動です。

Jリーグという「プロ化」への取り組みは、日本代表を頂点とする日本サッカーの力を高める目的が一つありますが、「もう一つあるのです」ということを再確認して欲しいと改めて書き留めておきます。

歴史を知ってしまった者の特権として言えることですが、2025年時点でJリーグクラブは全国に60クラブあります。カテゴリーの差こそあれ、それぞれのクラブ所在地での「クラブ愛」「サポーターの熱量」そして、そこから形作られている「スポーツを楽しむ文化」は、明らかに「百年構想」が目指している姿の現在進行形です。

この現在進行形を俯瞰しながら、その源流に遡上していく作業もまた当サイトの大きな楽しみです。

4月1日「日本プロサッカー選手協会」が発足、初代会長に柱谷哲二氏(ヴ川崎)を選出

これは、Jリーグ所属選手(Jリーガー)が、自分たちの立場で処遇やセカンドキャリアなどについて活動し発言する組織の必要性を感じた川淵チェアマンが、当時まだ現役選手だった加藤久氏に依頼して2年前から組織化に取り組んだという経緯があります。

加藤氏は自分が発起人となり1994年から設立準備を始め、1996年4月1日設立総会を開き16支部468名の会員によって「日本プロサッカー選手協会」として設立されました。

協会は、日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)クラブに所属する日本人プロサッカー選手らを会員とする組織です。柱谷会長以下、副会長に都並敏史氏、井原正巳氏、顧問に信藤健仁氏を選出しました。

この「日本プロサッカー選手協会」の発足は、当時はそれほど強く意識はされなかったようですが「Jリーグ百年構想」の一つの施策とも言える取り組みでした。

「百年構想」の実現を目指すには、Jリーグ機構だけでなく、クラブ経営陣・フロントそして選手自身も、Jリーグの果たす役割をきちんと認識し、地域の人々の役に立ち、喜ばれる存在になるための活動を促進していく、例えば選手や指導者が地域の人々と交流を深める機会を多く作るなどのことが求められていたからです。

ちょうど軌を一にして「百年構想」のキャンペーンと「選手協会」がスタートしたのは、非常に意義のあることでした。

「日本プロサッカー選手協会」が、自分たちの権利や選手キャリアを終えた後の課題等について発信していくと同時に、自分たちができる役割を果たしていく大切な場にもなったからです。後年「選手協会」主催の交流事業やチャリティ事業を展開していったことは周知のとおりです。

「選手協会」は、後年さらに国際プロサッカー選手会(FIFPro)に加盟したり、一般社団法人に改組さらには東京都労働委員会から労働組合として認定を受けるなどの改革を進めています。

1996年Jリーグ、長丁場の1シーズン制で開幕

Jリーグ開幕に先だって3月9日行なわれた恒例のゼロックススーパーカップ’96は、前年のリーグ覇者横浜Mと今年元旦の天皇杯決勝覇者名古屋、ともに初制覇同士の戦いとなりました。

試合は、名古屋が、天皇杯決勝のヒーロー小倉隆史選手を五輪合宿での大ケガで欠いたとはいえ、ストイコビッチを中心に魅力的なサッカーで、今シーズンの前評判No1の勢いそのままに、岡山哲也選手、福田健二選手のゴール、守ってはGK伊藤裕二選手の活躍で2-0と完勝しました。

ちなみに天皇杯覇者のスーパーカップ制覇はこの時が初めてでした。

前年1995年シーズンのJFL成績により福岡と京都が新たに昇格して16チームとなったこの年、1996年のシーズンは、各30試合(各チーム2回総当たり)の1シーズン制で争われることになりました。

日程は3月16日から5月18日までを前半戦15節、日本代表戦やアトランタ五輪などによる中断を挟んで8月28日16節から再開して11月9日最終30節です。

中断期間にはナビスコカップ予選リーグを行ない、ナビスコカップ準決勝は9月4日、決勝は9月25日と決まりました。

ちなみに、あまり知られていないことですが、この年から、試合のスピードをあげるため。いわゆる「マルチボールシステム」が採用されています。

この年の新戦力の目玉は超高校級ルーキー、FW柳沢敦選手(富山第一)でした。13クラブからアプローチを受け、この中から鹿島の門を叩きました。1シーズン制のこの年、前半15試合こそ出番がありませんでしたが、後半戦最初の試合に途中出場を果たすと出番が増え後半戦だけで5ゴールをマーク、高卒ルーキーNo.1の評価に恥じない活躍を見せるのでした。

柳沢敦選手に加えて、この年、鹿島には高校選手権優勝のFW平瀬智行選手(鹿児島実)、池内友彦選手(室蘭大谷)も加入して、ジーコ引退後もレオナルド、ジョルジーニヨなど魅力的な選手が揃う鹿島に有望選手が惹きつけられるかのようでした。

鹿島は新指揮官の就任という点でも注目を集めました。前年指揮を執ったジーコの兄であるエドゥー監督から、ジーコが自ら招へいしたジョアン・カルロス監督、当時40歳に代わりました。ジーコ自身も総監督的立場のテクニカルディレクターに就きました。

その他のチームでは、清水に元アルゼンチン代表で一時は日本代表監督候補にも名前があがったオズワルド・アルディレス監督、市原は奥寺康彦監督が就任しました。また福岡の監督には横浜Mの初代監督を務めた清水秀彦氏が就任しました。

前年のJリーグは14チーム中、4人の日本人監督でスタートしましたが、この年は16チーム中、日本人監督が3人(市原、横浜M、福岡)でした。Jリーグ4年間の中ではもっとも少ない数でスタート、もはや指揮官も外国籍の方という流れは止めようのないものとなりました。

3月16日のJリーグ開幕日は、折しもアトランタ五輪サッカーアジア最終予選の初戦と日程が重なり、サッカーファンの関心が二分されてしまった感がありましたが、長い1シーズン制の戦いが始まりました。

3月20日のJリーグ2節には、市原のDF山口智選手が史上最年少(17歳、高校2年)デビューでデビューを果たしました。京都戦に後半20分から出場して守備を無難にこなし奥寺監督の初勝利に貢献しました。

前半戦の戦いは、まず横浜Fが開幕ダッシュに成功しました。開幕から6試合連続無失点で8連勝、4節に首位に立つと10節に一度は譲り渡すものの中断期間に入る前半戦最後の15節まで首位をキープしました。

横浜Fは、ジーニョ、サンパイオ、エバイールのブラジル代表トリオがフル稼働しました。ブラジルが1994年アメリカW杯に優勝したため98フランスW杯は南米予選免除となり、この3人がブラジル代表で抜ける必要がなかったためです。この3人にアトランタ五輪出場権獲得を手土産にチーム合流した前園真聖選手が加わり、好調をキープしたのです。

15節までの前半戦は、この横浜Fと鹿島、磐田が僅差で競り合う形で終えましたが、Jリーグ新規参入の福岡、京都は厳しい戦いを強いられました。

特に京都は、オスカー監督のやりくり采配も実らず開幕から連敗が続き、5月11日の13節磐田戦から電撃移籍で加入したラモス瑠偉効果で初勝利を期したものの、あと一歩のところで延長Vゴール負け、結局前半戦15試合一つも勝てずに中断期間を迎えてしまいました。

福岡も4勝をあげたものの前半戦15位、あのマラドーナの弟、ウーゴ・マラドーナや元アルゼンチン代表トログリオそしてDFマジョールと3人のアルゼンチン人が奮闘し得点力では他チームに引けをとらない力を発揮しましたが、守りが崩壊してしまい立て直しが効かないままに前半戦を終わりました。

柏・エジウソン選手はミラクルドリブルゴール、市原・マスロバル選手はスーパーダイレクトボレーゴール

こうした中、前半戦、2人の選手がミラクルなゴールを見せてくれました。

1人目は柏の新外国人FWエジウソン選手、3節のヴ川崎戦で、ゴール前30m付近でボールを持つと、北澤豪選手の密着マークをドリブルしながらクルリとターンしてかわすと突進、次に目の前にいた柱谷哲二選手の股を抜いてゴール前へ、最後はキーパーと1対1となり冷静にゴールを決めるというミラクルゴールを決め、年末にTBSスーパーサッカーの年間ベストゴール選者に依頼された、年間MVPの鹿島・ジョルジーニョ選手が、これをベストゴールにあげるほどの見事なパフォーマンスを見せてくれました。

エジウソン選手は、さらに5月4日の12節、アウェーのG大阪戦で5得点をマーク、前年の平塚・野口幸司選手の記録に並びました。この小柄なブラジル人FWは、このあとの試合でも覚醒したかのように得点を重ね前半戦の残り4試合で11ゴールの大暴れでした。

柏は序盤こそ低調なスタートでしたが、エジウソン選手の活躍をはじめ徐々に好守が噛み合い始め8節以降連勝のまま前半戦15節を終える強さを見せました。

もう一人は市原マスロバル選手です。鹿島・ジョルジーニョ選手が選んだ年間ベストゴールランキングは、1位がヴ川崎戦で見せたエジウソン選手、2位が広島のFWサントス選手のループシュート、3位がマスロバル選手のダイレクトボレーシュートでした。

4月20日の第9節名古屋戦で生まれた、このマスロバル選手のダイレクトボレーは、ジョルジーニョ選手の選考でこそ3位でしたが、Jリーグ30周年に企画された「ベストゴールクロニクル」の「ボレー/オーバーヘッド部門」にもノミネートされたスーパーゴールで、得意の左足から繰り出されたワールドクラスのボレーシュートでした。

【96.12.7スーパーサッカー年間ゴールランキング企画に映像(リプレー含む)あり】

ヴ川崎、ネルシーニョ監督突然の辞任、後任にエメルソン・レオン新監督就任、それを受けラモス瑠偉選手は京都に電撃移籍、優勝候補らしからぬドタバタ感

4月20日、ヴェルディ川崎ネルシーニョ監督が突然辞意を表明しました。17日の9節G大阪戦に敗れ今シーズン初の連敗を喫した責任をとって、というのが表向きの理由で、ネルシーニョ監督は会見では笑顔さえ見せて「今までストレスが溜まっていた」と語りました。

前年の日本代表監督ドタキャン問題などで、ネルシーニョ監督は日本での仕事に対するモチベーションを著しく失っていたのでしょう。辞任して日本からブラジルに帰国後すぐにインテルナショナル監督に就任したのを見れば、転職先の目星がついたことによる辞意表明と見て間違いありません。

ヴ川崎のほうもネルシーニョ監督から内々に意向が示されていたのでしょう、手回しよく、26日にエメルソン・レオン新監督就任を発表しました。ただ契約期間は今季終了までというのがヴ川崎の事情を物語っているようでした。

エメルソン監督が5月6日の練習から指揮を執ることが明らかになると、ラモス瑠偉選手が動きました。5月3日、京都移籍することを発表したのです。まるでエメルソン監督と顔を合わせたくないかのような行動でした。39歳になるラモス瑠偉選手に、そうそう移籍先があるとは思えませんでしたが、開幕から連敗を続けていた京都も、その加入はウェルカムだったのでしょう。

それにしてもヴ川崎のこのドタバタ感と言ったらありません。誰もが「優勝候補のヴェルディ、どうしちゃったの?」と首をかしげる出来事です。

しかし、前年11月27日の読売グルーブ・渡邊社長の「あんなバカは相手にできない。サッカーで食ってるボスが独断で決めやがって・・・、ひどい話だ、忙しくてかまってる暇はない、勝手にすりゃいいんだ」という発言が、実は単なる放言ではなく、ヴェルディ川崎から手を引く宣言だったのであれば、一連のことがすべて説明がつきます。

今シーズン直前での武田修宏、都並敏史、ペレイラ各選手の放出に始まり、ネルシーニョ監督、ラモス瑠偉の退団、いずれも高額年俸の選手、監督であり、もうヴェルディ川崎は、以前のような栄光を維持し続ける資金力はなくなった親会社から見放されたクラブの様相が見えてきました。

読売グルーブ・渡邊社長にしてみれば「ヴェルディがJリーグの盟主であり続けられればこそと、選手たちに高額な年俸を惜しげもなく出してきたのであり、それが『ヴェルディといえども、ただの1クラブ』でしかないのであれば、もはや、そんなにカネを出す理由は何もない」ということで生じた状況なのかも知れません。

当時、サッカーマガジン誌は千野圭一編集長の論説にあたる「Weekly View」欄で「“転換期”川崎の将来は?」と題して次のように将来を不安視しています。

「これからは、日本人(選手)にとってもヴェルディが収入面で飛びきり魅力的なチームであり続けるのは難しい。だから補強や、現在在籍する選手の残留も問題の一つになってくる。高い給料を払い続けたしわ寄せを一気に受けなければいいのだが、見えない部分が大きいと、心配になってくる。ヴェルディがこれまであまりにも”大きすぎたチーム”だからこそ、余計に感じることだ。」

果たしてかな、千野編集長の不安は、このあと複数年をかけて次第に現実のものとなっていったことは周知のとおりです。

4月10日、日本サッカー協会強化委員会、加藤委員長(39)が退任、大仁邦彌氏(51)が就任

4月10日、日本サッカー協会から、強化委員会の加藤委員長退任、大仁邦彌氏の就任が発表されました。加藤前委員長は「アトランタ五輪チームプロジェクト」のサポートという発表でしたが、退任のあいさつでは「これからは個人的な立場でサポート」と語っていましたから、プロジェクトサポートとはいってもお飾り的な意味だったのでしょう。

後任に選任された大仁邦彌氏について、その理由を日本サッカー協会の重松専務理事代行は「まぁ、何ですなぁ、彼の経歴とか年齢であるとか。ま、いろいろな経験をしてきているし・・・・。」と中味のない説明をして記者団の失笑を買う始末でした。

大仁氏は、JSL(日本サッカーリーグ)当時、三菱の監督を経験していますが、最終的には二部落ちさせてしまったことが実績であり、経歴というには余りにも説得力を欠いていたわけです。もう、何を基準に強化委員長を選んでいるのか説明できる理由があって選ばれたわけではないことは明白でした。

このニュースを報じたNHK-BSの「BSサッカーダイジェスト」が、最後に関係者が立ち上がって握手をするフォトセッションの部分で「この握手に見る指相撲的絡み合いはして欲しくない」と皮肉っぽいナレーションを付けていました。

まさに、このあとの強化委員会の、アトランタ五輪代表チームへの関わりかたを暗示するかのようなナレーションでした。

2002年W杯招致活動、ゴール前に差し掛かりさまざまな憶測が交錯

5月に入ると2002年W杯開催地決定まで、あと1ケ月というところに来ました。予定では6月1日にFIFA理事会の席上決定されるということになっていたからです。

メディアも一斉に「決定まであと1ケ月」というテーマで開催地決定の行方について報じ始めました。

この時期に目立ったのは韓国では「日韓共催案」が現実味を帯びているという報道でした。5月3日に韓国の首相が「共催は受け入れ可能」と表明したというその報道は、3月にマレーシアで開催されたアトランタ五輪アジア最終予選の際、マレーシア出身のAFC(アジアサッカー連盟)会長から、日韓両国のサッカー協会会長に対して「共催にしてはどうか」という提案がなされたことが伏線となっていました。

この報道を日本側は「FIFAも規約にないとして否定しており、日本側も共催の意思はない」と一貫して否定しましたが、この段階(3月の段階)で、すでに協会トップも「共催」の動きがあることを把握していたのです。

韓国側で「日韓共催案」に傾きつつあるのは、ここに来て形勢不利と見ての妥協案なのではないかと解説する報道が中心でしたが、日本の政治家の中にも「日韓関係の改善のために共催でいいのではないか」と発言する人が見られました。

これに対して「そんなに日韓関係が心配なら、戦後処理の問題をしっかりやってほしいですよ。青臭いと言われるかも知れないけれど、スポーツに政治を持ち込んで欲しくない。」

5月21日の毎日新聞は「2002年W杯開催地・日韓対決の行方」と題した特集の中で「ある招致関係者は、吐き捨てるように話した」と報じました。

日本側では、単独開催での決定に持ち込んだ場合、負けたほうが受ける損失の大きさや日韓関係に与える影響そして世界のサッカー界に与える影響といった視点で「あくまで単独開催でいくのか」「共同開催では何としてもダメなのか」という議論がなされたふしがありませんでした。

この5月初めの時期までに投票権を持つ21人のFIFA理事たちの「開催国決定」についての考え方が、実は大きく変化していたことを、日本側はまったくと言っていいほど直視していなかったことがわかります。

サッカー専門誌「ストライカー」連載企画で情勢変化を発信

サッカー専門誌「ストライカー」は3月1・15合併号から4回にわたって「ワールドカップ日本開催のために」と題した連載企画を打っています。かなり綿密に継続的に取材して5月発売の6月号まで続けた企画です。

その1回目では「2002年を左右する会長と副会長の対立」というレポートがあります。

つまりFIFAアベランジェ会長とヨハンソン副会長の対立で、特にヨハンソン副会長によるアベランジェ会長への攻撃が熾烈を極めているというレポートです。

日本は、もともと1986年にFIFAアベランジェ会長が「21世紀最初のW杯はアジアで」と発言したことを出発点として「2002年W杯開催地」に名乗りをあげてアベランジェ会長からも後押しを受けているという自負をもって活動を進めています。

ヨハンソン副会長が反アベランジェ色を鮮明にするということはUEFA(欧州サッカー連盟)会長であるヨハンソン氏によって、投票権を持つ欧州選出の理事たちのかなりの票がまとまってしまうという状況です。

そこに韓国の鄭夢準(チョン・モンジュン)氏がヨハンソン氏に同調する姿勢を示す状況が加われば、おのずと日本vs韓国の図式がアベランジェvsヨハンソンの図式になることは明らかです。

同号でパリ支局の西部謙司氏も「世論操作に気をつけろ」と題して「日本vs韓国の招致活動はアベランジェvsヨハンソンのパワーゲームの影響を受けずにはいられない」と指摘、次いで「ヨハンソンは最近、日韓の招致争いの激化を懸念するコメントを発している。しかも”日本”と名指しで批判すらしているのだ。(中略)ヨハンソンのコメントは、メディアを利用した韓国への援護射撃の臭いがする。つまり、一種の世論操作だ。(以下、略)」とレポートしています。

この時期、招致活動が激化しているのは韓国が”実弾攻勢”(注・利権供与などの賄賂的な行為)で投票権を持つ理事たちへの働きかけを強めているからだという観測が流れました。

それに対して、日本の招致委員会幹部(=日本サッカー協会幹部)は「日本はあくまでクリーンに活動を行なうとアピールしていました。焦りは感じつつも、ひたすら「正義は必ず勝つ」式の活動をするしか選択肢がなかったのかも知れません。この年1996年に入ってから、FIFAからは、両国招致委員会メンバーが直接FIFA理事に接触することは自粛するようにという異例の警告が出されたことから、一層歯痒い状況にあったからです。

西部氏は、さきのレポートの冒頭「2002年の行方を決めるのは、言うまでもなく21人の投票である。投票とは、やはり言うまでもなく政治にほかならならない。」と前置きしています。

理事たちの判断基準というのは、純粋に「開催計画の完成度の高さ」とか「経済力、治安、その他の開催能力」といったことだけではなく、政治的な思惑、例えば理事自身の利害あるいは所属する大陸の将来における利害、そうした要素も大きなウェートを占めることになりますが、日本側が、そうした要素へのアプローチをどれだけしてきたのかについては検証の余地があるかも知れません。

連載企画の2回目にあたる4月号では「アベランジェの苦悩」と対して、彼が絶対的な影響力を持つであろう中南米選出の理事の動向について次のようなレポートを掲載しています。

「ブラジルで情報会社を経営するエロイ氏によると『スポーツ協会の幹部には、そのスポーツには関係のない政治力を持った人間が就任することが少なくない。彼らの考えは利権第一で、その競技の発展は二の次(中略)中南米のうち、トリニダードトバゴとブラジルは、韓国有利となる。トリニダードトバゴのワーナー氏には北米現代自動車の役員の席が贈られ、ブラジルのテイシェイラ氏もやはり現代自動車のリオデジャネイロでの販売権を与えられているからだ。」

「またサッカー関係者で日本とのコーディネートを手掛けブラジルサッカー連盟とも連絡を密にする人物は、こう内情を暴露する。『今年の2月初旬に、日本サイドから日本⇔ブラジルの夫人を含めた往復航空券が、アベランジェ会長とテイシェイラ理事に届けられた。ところがアベランジェは突き返し、テイシェイラはその分の現金を要求したという。これはブラジルの関係者の間では有名な話で、かつて『2002年は日本しかない』といっていたアベランジェの苦悩を表している』」

この、アベランジェ会長からの「航空券突き返し」を日本の招致委員会幹部はどう受け止めたのでしょうか? 「日本ができる最大限の『おもてなし』だったけれど逆効果だったのか」と感じたのでしょうか? それともアベランジェ氏の真意は別のところにある、と考えたりはしなかったのでしょうか?

少なくとも、そのどちらなのか真意を確かめる手立てはあったと思いますが、そのように立ち回ったという話は聞こえてきませんでした。

連載企画の3回目、5月号ではサッカージャーナリストの後藤健生氏が「奇妙な沈黙ー2002年問題を見守るアジアの視線」と題して次のようにレポートしています。

「激しさを増す日韓両国の招致合戦に(アジア選出の各理事は)困惑している部分もある。競り合いがあまりにも激しくなって、両国の間にしこりが残ったら、アジアのサッカーの将来に影響するのではないか。それが、アジアのサッカーを真剣に考えている人々の良識的な反応である。アジアサッカー連盟のアーメド・シャー会長が最近FIFAおよび各大陸連盟会長に対して、日韓共同開催を呼び掛けたというのも、こうした懸念によるものである。アーメド会長の呼び掛けに対してUEFAのヨハンソン会長は賛意を伝えてきたという。」

この後藤氏のレポートとちようど対をなすように、バリ支局の西部謙司氏が、日本のフェアプレー精神について、次のような警告を発しています。

「新聞や雑誌などで『日本の招致活動はフェアプレーでいく』という文句をしばしば目にする。わざわざ『フェアプレー』を持ち出すのは、『韓国はアンフェアである』という前提があるからだろうか。(中略) サッカーでは、フェアであるかアンフェアであるかの判断はレフェリーに委ねられる。招致活動においては、投票者であるFIFA理事たちがレフェリーといえる。

となれば、日本がアンフェアだと考えていることを、そう思わない理事たちがいるかも知れないし、その逆もありえる。

少なくとも日本が招致合戦に敗れても『フェアに戦ったがために敗れた』という類の言い訳は、一切通用しない。それはこの招致活動のルール(注・つまりFIFA理事たちの判断基準)を見誤ったことの証明に過ぎず、何よりもルールの判定者であるレフェリー=FIFA理事たちを侮辱する、最もフェアプレー精神から遠い行為だからである。」

連載企画の4回目は6月号、5月上旬発売のこの回、T・マシューズという提携先の記者のリポートがFIFA理事会の結末を次のように暗示しています。

「最近になって、ヨハンソンUEFA会長が、日韓共同開催を支持すると表明した。その真意は「日本でやろうが韓国でやろうが、ヨーロッパにとっては大勢に影響がない。それよりも両国の過剰な招致活動に辟易した」ということのようだ。(中略)

ヨーロッパのある理事は、次のように証言する。『UEFAとして日韓共同開催を支持した以上、自分としてもそれに従うしかない。恐らく、6月1日の9時からの会議でUEFAが再度共同開催を提案するのではないか。(以下略)』

開催国が決定するのは6月1日だが、FIFAの理事会そのものは、5月28日から始まる。チューリヒに集まった各国理事は、各大陸連盟ごとに委員会を開催する。その4日間で、最後のドンデン返しが起こるかもしれない。」

しかし、最後に〔編集部より〕と題して、まとめのコメントが掲載されていますが、最後のセンテンスは「6月1日、アベランジェ会長の口から『ジャパン』の言葉が出てくるのを、そして次号では、「日本開催決定」のニュースが伝えられることを祈って、この連載を終了させていただきます。」となっています。

つまり、これまで紹介してきたように、すでに海外では多くの関係者が日本と韓国、どちらが勝っても、負けた側の損失や両国間に大きな「しこり」が残ることについて懸念して「共同開催でいいのではないか」という流れが大きくなりつつある中でも、日本国内では「日本が勝つことを目指している」と突っ張らざるを得ない環境にあることが、この「ストライカー」誌の最後のまとめが、端的に物語っています。

短期間のうちに戦略的に猛追を図った韓国の招致活動

こうして運命の5月下旬のFIFA理事会を迎えるわけですが、韓国が、投票権を持つFIFA理事たちをこれほどまでに悩ませるレベルまで招致活動の質を上げてきた経緯について、ここで振り返っておきたいと思います。

そもそも韓国では1993年1月、鄭夢準(チョン・モンジュン)氏が大韓サッカー協会の会長に就任し「W杯招致に立候補」を表明したことから始まっています。

しかし、その表明時点では「日本に勝てるはずだから」という勝算があってのことではなく施設整備など国からの予算獲得に効果があるからという程度だったと伝えられています。

ところが、その秋のW杯アジア最終予選で日本が「ドーハの悲劇」を味わい、韓国が「ドーハの歓喜」を味わったことで鄭夢準(チョン・モンジュン)会長は「日本がW杯に一度も出場した経験がないままW杯開催国に選ばれるのはおかしい。」と強気の姿勢に転じて、そこから本格的に招致レースに取り組むことになりました。

まず、翌1994年のアジアサッカー連盟(AFC)選出のFIFA理事選挙に立候補、「伝説の年1994年」のところでも紹介したように日本から立候補した村田忠男氏や中東からの候補者を破って当選、FIFA内部での発言権を確保します。鄭夢準(チョン・モンジュン)会長は現代財閥の御曹司であり、現代自動車の世界進出戦略を通じて、前述のような「”実弾攻勢”(注・利権供与などの賄賂的な行為)」を存分に発揮できる立場を得たのでした。

一方、韓国国内に対しては鄭夢準(チョン・モンジュン)会長の父である現代財閥創始者・鄭周永氏が、1992年自らが立候補して敗れた相手である韓国大統領・金泳三氏と1995年8月和解して、韓国におけるW杯招致活動を政財官一体となって展開する地ならしを行なったのです。

この和解以降、韓国国内における「W杯招致」は国民的関心事にまで高まりました。1996年5月1日に放送されたテレビ朝日の「ニュースステーション」では日韓両国民の「W杯招致」の認知度に関する世論調査の結果を報じましたが、日本では4月時点で「W杯招致活動を知っている」と答えた人が62.7%に対して、3月時点で韓国では97.5%が「知っている」と答えたそうです。

韓国が国家的取り組みとして「W杯招致」に取り組んでいることがはっきり出た数字でした。

一方、同じニュースステーションでは韓国国内での様子を伝えるソウル支局記者が、一般国民は韓国が招致活動に勝利するものという雰囲気だが、ここにきて「日韓共催論」も浮上していると、5月1日付けの全国紙各紙をかざしてレポートしました。まるで口を合わせたかのように各紙とも1面トップで「韓日共催」の見出しを打っているというのです。

これは明らかに鄭夢準会長からもたらされた情報に基づいていると見るべきでしょう。FIFA内部でヨハンソン副会長を中心に「共同開催論」が主流になってきて、鄭夢準会長もそれに乗ることがベストだという判断に基づく世論操作そのものです。

もともと韓国内では、1994年10月に当時の河野洋平外務大臣が訪韓した際「W杯共催案」を持ち出したことに端を発して、韓国政治筋から時折「共同開催案」が浮かんでは消えしていた経緯がありますたので、唐突感のないものだったと言えます。

ソウル支局の記者は「韓国が少し弱気になってきているのかなと感じます」とコメントしましたが、そうではなく1ケ月前の5月1日時点で、すでにFIFA(国際サッカー連盟)も、韓国内でも「流れは共催論にある」と見極めがついていたのです。

5月15日には韓国協会からFIFAに対して書簡が送られています。その内容は「韓国は要請があれば日韓共同開催を受け入れる用意がある」というものです。

これは、5月10日頃、FIFAから日韓両国に送られた「これまでの招致活動のプロセスと、6月1日に投票で決するというスケジュールの確認」(小倉純二事務局長)に対して、韓国が返送した書簡でした。

日本側は「確認事項をそのまま受け入れる」という書簡をFIFAに送り返しています。

サッカー専門誌「ストライカー」は7月号の「W杯共催決定特集」の中で、韓国側から「共催受け入れの用意がある」という書簡が返送された背景について「招致に失敗すれば国内政治のみならず、経済、社会にまで深刻な影響が及び、竹島問題などギクシャクしている日韓関係も、簡単には修復できないほどに悪化することを懸念したため」と分析しています。

日本側は韓国の返送内容は把握していませんでした。

日本側では、この5月中旬の時期になっても、投票権を持つ21人のFIFA理事たちの「開催国決定」についての考え方が、実は大きく変化していたことを、まったくと言っていいほど直視していなかったようです。

ですから「あくまで単独開催でいくのか」「共同開催では何としてもダメなのか」という議論がなされたふしは最後までありませんでした。

2002年W杯は日韓共同開催に、急転直下の前日決定

いよいよ5月下旬、2002年W杯開催地を決定するFIFA理事会が始まりました。すでに、ここまでの分析で会合の趨勢がどこにあるのかは明らかになっているわけですが、当時、日本側も公式には「共催案」を否定していたものの「次第に共催の流れは強まっていった」と認識されていたことが「日本サッカー協会75年史」に記されています。

すなわちそれは「共催の流れ」を認識していたにもかかわらず、座して見送っていたということでした。FIFAの規約にないことでしたので、最後はアベランジェ会長が「日本開催」で押し切ってくれることを期待していたのです。

ところが、実際に起きたことは日本を驚天動地させる出来事ことでした。

サッカー専門誌「ストライカー」によると「5月29日、アベランジェ会長の指示を受けたブラッター事務総長から岡野俊一郎・日本招致委員会実行委員長に電話があり『実は韓国からはすでに共催でもいいというレターをもらっている。日本に共同開催の意思があるかどうか』と聞いてきている。」

日本側の驚天動地はここから始まったのです。日本陣営は大騒ぎになり、大慌てで、とりあえず電話での「やりとり」を回避するため『重要な問題のため、書簡による問い合わせの形をとって欲しい』と即答を避けました。つまり時間稼ぎも含めて文書提出を求めたのです。

スポーツライター・川端康生氏の著書「日韓ワールドカップの覚書」(講談社2004年刊)によると「FIFAのブラッター事務局長からの電話を聞いた長沼氏は思わず「え~~っ」と声をあげた。あれだけ「共催はあり得ない」と断言していたアベランジェ会長の意を受けたブラッター氏が「共同開催の意思があるか」と聞いてきたのだから」

前夜(5月30日)に決断

翌日5月30日になってFIFAから、あらためて文書が届きました。「日本サッカー協会75年史」には次のように記録されています。

「5月30日の午後、FIFAのブラッター事務局長名の文書で『FIFA内部は共催に傾いているが、日本の考えはどうか』と聞いてきた。宮沢喜一・2002年ワールドカップ日本招致国会議員連盟会長が到着した同日夜になって、チューリヒにいる全員で協議した。」

ここまでが、「日本サッカー協会75年史」の記録です。ある意味、公式記録ですから事実関係だけしか記録に残っていませんが、他の文献をあたると、そのあたりの日本側の苦悩がいろいろと見えてきます。

6.19号サッカーマガジン誌によると、29日夜から30日夜までの日本陣営の協議は、まさに鳩首を集めた侃々諤々の議論となりました。「情報を集めて分析・判断するにはあまりに時間が足りない。原則論で一か国開催を主張しよう。それで負けたらしょうがない。国民も納得してくれるだろう・・・そう提案したのは川淵氏1人だけだったというが・・・」

小倉純二著「『平成日本サッカー』秘史」(講談社2019年刊)によると「さまざまな意見が飛び交う中、元日本代表の釜本邦茂参議院議員が『共催で32の半分の16チームでやることになっても、1978年大会まではその数でやっていたわけだし、ワールドカップが日本に来るのは間違いない』と話すと、ゼロになるよりはいいという感じにその場の雰囲気は変わっていった。」

「共催案を最後に吞むことを決断したのは長沼さんだった。宮澤さん(喜一・議連会長)は『皆さんが決めたことなら、それでいいと思いますよ』とおっしゃった。」

さらに川端康生氏の著書を引用して、その後の動きを追ってみます。

侃々諤々の議論のあと、日本側が作成した回答書は次の内容でした。

「2002年ワールドカップに関するブラッター事務局長の要請に対して、我々は共同開催がFIFAの願いであるならば、その可能性を検討することを返答します。」

「長沼は言う。『わかりました』ってのは腹が立つし、『検討する用意があります』という返事ならいいだろうと。」

この回答書には実は別の一縷の望みも込められていました。それは、あれだけ「共催はあり得ない」と一貫して言ってきたアベランジェとブラッターには何か別の、我々の知らない作戦があるのではないか、というもので、特に川淵氏は、ある種期待を捨てきれずにいました。

翌5月31日早朝、岡野氏がFIFAハウスを訪ね回答書を手渡しました。

5月31日、午前9時、アベランジェ会長以下、21人の理事全員出席のもとで理事会開始。

FIFAハウス玄関前には、日韓両国関係者をはじめ、世界各国からの報道陣が多数集まり、会議の結果を待ちました。

実は韓国側も、すでに半月も前に「FIFAが共同開催を決めれば、それに従う」という回答をしておきながら「投票に持ち込めば勝てるのではないか? いまからでも共同開催案を拒否したほうがいいのではないか」という議論が前夜に交わされていたというのです。ですから韓国の関係者も、ある意味、複雑な思いで会議の結果を待っていたのでした。

午後1時、議題が2002年ワールドカップ開催地について進むと、アベランジェ会長が口を開きました。

「2002年ワールドカップは日本と韓国の共同開催にしたい。私は日本と韓国から、それを認める手紙を受け取っている。」

アベランジェ会長はヨハンソン副会長の機先を制して共同開催を提案したのです。

理事の一人であるモーリシャスのラム・ルビー氏が意見を述べました。「望んでいない国に共同開催を強要してもよいのでしょうか」

このラム・ルビー氏は、日本単独開催を一貫して支持してきた人で、前の晩、日本宿舎に電話を入れてくれたのです。情勢が共同開催に傾いていることが悔しい様子で電話口で「日本に投票することはできなくなった」と泣き声になっていたそうです。

しかし会議ではアベランジェの提案に対して、理事たちが揃って拍手で賛意を示し、あっさりと承認されてしまったのです。

それから30分後、日本側のオフィスに正式に連絡が入ると同時にFIFA玄関前に詰めかけていた関係者・報道陣の前に会議を終えた理事たちが次々と姿を現しました。

報道陣の前で「共催に決定」を始めて口にしたのはトリニダード・トバゴのジャック・ワーナー理事でした。この時、1996年5月31日、現地時間午後1時53分「2002年ワールドカップは共同開催決定」が世界中に打電されました。

午後4時、あらためて記者会見の場でアベランジェ会長が公式に「2002年ワールドカップは日本と韓国による共同開催に決定」を発表しました。

アベランジェ会長はこう付け加えました。「われわれは敗者をみたくなかった。」それが日本もしくは韓国を指していることは明らかでしたが、多くの報道陣のほうは「敗者になりたくなかったのは彼自身に違いない」と受け止めました。

その後、壇上に日本の長沼氏と韓国の鄭夢準氏が立ち「受諾」のスピーチを行ないましたが、穏やかな表情の鄭夢準氏とは対照的に、長沼氏の顔はこわばっていました。

こうして「共同開催」は決定しました。

明けて6月1日、雨のチューリッヒで日本招致委員会の幹部、スタッフの食事会が開かれました。それは何とも静かな食事会となりました。負けたわけではないし半分やれるわけだし、かと言って嬉しい気分にはなれないし・・・・。

長沼氏は「本当に悔しい!! 悔しいから絶対成功させてやるんだ!!」と繰り返すとスタッフたちの中には嗚咽が広がりました。これまでの招致活動で目指していたゴールではなかったからです。

FIFAのイエスマンになるつもりはない

ふたたび「日本サッカー協会75年史」の記録をご紹介します。

「決定したこととはいえ、共催には開会式、決勝戦をどちらで行うのかに始まり、実に多岐にわたる問題がある。このためFIFAはギジェルモ・カニェド(メキシコ)、アントニオ・マタラーゼ(イタリア)両副会長とジョセフ・ブラッターFIFA事務局長の3人で構成する共催ワーキンググループ(検討委員会)を創設、日韓両国も、これまでの『招致委員会』から組織委員会発足までの暫定組織である『準備委員会』をスタートさせた。」

(以下 中略)

「新たな出発にあたり、日本サッカー協会・長沼会長は全国紙への投稿という異例の形で日本サッカー協会の考え方を明らかにした。以下は96年7月4日付朝日新聞『論壇』に掲載された『ワールドカップの日韓共催成功に向けて』の要旨である。

今後、(FIFAのワーキンググループと)日本、韓国の代表者を交えた話し合いによって、様々な課題について検討がなされ、大会の詳細が決定されるが、私たちはこれまで通り15のべての国内開催候補地での開催を目指していきたいと考えている。

15の地方自治体には、これまでの計画通り、スタジアムを造ってほしいとお願いしたい。スタジアムを造る目的がワールドカップだけであってほしくない。次の世代に喜んでもらえる発想が必要だ。ぜひ長い目でみてもらいたい。ワールドカップを開催することでこれらの地域が活性化され、地域に根差したスポーツ文化創造の礎になることは間違いない。

もちろん自治体側からの『単独開催と同じぐらいの試合数(64)を確保して欲しい』という要望にこたえるためにも、われわれは1試合でも多くの試合を日本で開催できるよう、FIFAや韓国に対して働きかけていく覚悟だ。(中略)FIFAが決めたことを押し付けられても困る。FIFAのイエスマンになるつもりはない。FIFAも最大限に譲歩をしてもらいたい。(以下 略)」

以上、「日本サッカー協会75年史」より抜粋

W杯共催決定 日韓両国での反応、第一報

「日本サッカー協会75年史」に記録されている長沼会長の投稿は、気持ちを切り替えて共催成功に全力を尽くすという決意でしたが、「共催決定」の知らせを受けて国内を覆ったのは、まるで招致に失敗したかのような「敗北感」と、仕方ない、受け入れて進むしかないという複雑な空気でした。

一方の韓国では、まるで単独開催を勝ち取ったかのような狂喜乱舞の光景と、信じていた単独開催が成らなかった失望感が交錯していました。

「日韓共催決定」の第一報を報じた日本国内のメディアから当時の様子を振り返ってみます。

・6月1日日経新聞1面「苦渋の日本 笑顔の韓国、W杯共催 長沼会長『単独開催を目指したがFIFAの決定には従う』鄭夢準会長『かねて主張してきた共同開催が実現し、FIFAの民主的態度に敬意を表したい』」

社会面「急な結論 隠せぬ戸惑い『招致活動何だったのか』候補地自治体に波紋」

・6月1日スポーツ報知1面「日本無念 2002年W杯共催決定」、2面「ウチは外されるのか? 戦々恐々の15自治体」、3面「国際政治学者・舛添さん『最悪の選択』」、25面「街の声 ドロー納得いかない、共催否定的な声が大半」

・6月1日スポーツニッポン1面「W杯史上初 日韓共催決定、歴史は変わった新時代幕開け」、2面「決勝争奪戦、『共催』という延長バトル・・・海峡越えるパス険し」、2面「どうする韓国『単独開催』信じていたのに 国民がっかり」、3面「どうなる日本 列島招致合戦、ゴールいつ? 不安隠せぬ15自治体」

・6月1日日刊スポーツ1面「日本苦渋の受諾 2002年史上初日韓共催」2面「川淵副委員長 仕方ない 日本W杯共催受諾も難問山積」、3面「前夜に政治決着 宮沢元首相前夜に韓国と合意していた」、26面「韓国は『大勝利』招致4年の遅れ取り戻す」、27面「日本15都市困った、”単独”消え『どうなる』」

・6月1日読売新聞1面「W杯サッカー2002年日韓共催決まる 両国が受諾表明」、社会面「『日韓共催』喜びと戸惑い」「街の声も両様 両国が理解しあえる、選手も観客も大変だ」、政治経済面「対立回避へ苦渋の選択」「日本側『単独』最後まで固執 『政治』動かず、後味悪さも」、2面「W杯初の日韓共催 “ゴール前”壁なお高く」「歴史的意義持つ 懸念よそに評価の声も」

・96.7月号「ストライカー」誌 緊急座談会「史上初 日韓共催でワールドカップはこうなる」より出席者・後藤健生氏

「僕は共催が決まったときに韓国にいたんですが、決定前と後で見事なほど反応が違う。5月31日までは『絶対韓国だ』とか『日本となんかやりたくない』というムードだったのが、共催が決まった夜から、『残念だけれど』という言葉はつくけれども『よし、やろうじゃないか』となった。夜が明けると、もうみんな『勝った、勝った』。日本に追いついたんだからと、非常に明るくなっていた。」

「2日のチョン・モンジュン会長の帰国会見にも行ったけど、花束贈呈があって、笑顔が絶えず、本当に勝ったという雰囲気だった。それから日本に帰ってきたら、全然違う。日本人は怒っている、失望している、というのがはっきり出ている。その差の大きさにびっくりした。」

・6月1日テレビ朝日「ザ・スクープ『W杯共同開催決定までの舞台裏』」よりゲスト出演セルジオ越後氏、キャスター・鳥越俊一郎氏、番組内取材映像テレビ朝日ニュースステーション・ゲスト川淵チェアマン、キャスター・久米宏氏

鳥越「セルジオさん、この共同開催の結論は予想していましたか?」

セルジオ越後「いゃぁー全然予想してませんでした。むしろ今の心境としては本当に負けたという気分ですね。できるものであれば、もう1回やり直して、勝負を決めて白黒つけて欲しいと思います。そのほうがスッキリすると思います。」

番組内取材映像テレビ朝日5月27日ニュースステーション・ゲスト川淵チェアマン

「(FIFAの副会長でUEFAのヨハンソン会長が共同開催を提案するため規約改正を、前日に提案しようというのであるが、これに対して日本サッカー協会の川淵氏がこう反論した)90分の試合をやってて、あと残り10分で『おい! 手を使ってやっていいぞ!』なんて言いますか? 言わないでしょ!」(久米キャスター思わず吹き出す)「これ(共同開催のための規約改正)は、それと同じですよ、いままで単独開催しか認めませんよと言い続けておきながら、投票日の前日になってから規約を変えるなんてことは、ありとあらゆる組織で、こんなことはあり得ないでしょ。」

W杯共催報道 第二報「なぜこうなったのか、今後どうなるのか」

「日韓共催決定」の第一報のあと各メディアはこぞって「なぜこうなったのか」「今後どうなるのか」という趣旨の検証企画を打ちました。

共催報道 第二報ともいえる、各メディアの主な論調を記録しておきます。

96.7月号「ストライカー」誌「2002年W杯総力特集・共催決定までの舞台裏」

「5月15日に韓国協会からFIFAに対して「韓国は要請があれば日韓共同開催を受け入れる用意がある」という書簡が送られているが、日本側が30日にチュリッヒの現地で土壇場で『共同開催案』受け入れの決断を下さなければならなかったというのは、この書簡の存在に気づいていなかった証拠といえる。」

「5月28日にFIFA理事会が開幕して、昨秋実施されたFIFA視察団の報告書が各理事に手渡されたが、運営能力、インフラ、施設などすべての面で両国は優劣つけ難く、共同開催の形をとるのが望ましい、と書き込まれていた。本来ならば昨年12月か1月に公表されることになっていたが、チョン・モンジュン韓国協会会長が当事者であったこともあり公表されなかった。1月のアフリカサッカー連盟総会でも『いずれ時期が来れば公表する』と、言い続けた裏には、調査結果が『日韓両国共同開催が妥当である』と、結論づけられていたからであった。」(注・報告書の結論がチョン氏によって改ざんされていたとする報道もある)

「(注・視察団の報告書が「共同開催が妥当である」と結論づけていたにもかかわらず)アベランジェ会長が、あくまで規約に固執し、共同開催を否定し続けている間に、韓国の強烈な巻き返しが行われ、(中略)ヨハンソン副会長が共同開催を提案するに至って、アベランジェ会長も折れて、日本に最後通帳を突きつけることになった。」

「最後の最後までアベランジェ会長と心中する一途な婿役を演じ、外交ベタを露見。情報分析の欠如と行動力のなさもあったが、FIFAの鋭智に助けられて何とか引き分けに終わった戦いであった。」

96.7月号「ストライカー」誌「共同開催は韓国サッカー界にとっての勝利」レポート後藤健生

「(「共同開催」に決まったことで、韓国で)いちばんホッとしているのは、キム・ジョンナム専務理事をはじめとした、韓国のサッカー関係者だろう。(中略)そもそも、今回の(韓国における)ワールドカップ誘致活動は、サッカー界とはまったく別の次元で始まった話である。ワールドカップ誘致を始めたのは彼(チョン・モンジュン氏)の政治的野心、つまり2002年ワールドカップ誘致によって、現代財閥のリーダーの地位を確立し、さらに韓国財閥の指導者にもなりたいという気持ちからだった。誘致活動も、チョン・モンジュン個人の資金で、彼のアイデアで動いていた。サッカー協会関係者は、積極的な役割は与えられていなかった。」

「誘致に失敗すれば、チョン会長も大きなダメージを受けるが、サッカー界から離れ、現代重工業のリーダーとして、これからも活躍の機会があるだろう。しかし、もともとサッカー界にいた人たちにとっては、ワールドカップ誘致失敗、そしてサッカー人気の低落は致命的といってもいい。そういった意味でも誘致委員会の幹部がチューリッヒに飛んでいる間、ソウルに残ったサッカー協会側の人間がどれだけ不安だったことか・・・。」

「(中略)韓国のサッカー関係者にとって、ワールドカップ誘致は大きな賭け、しかも自分たちが参加者となれない賭けだった。それだけに韓国のサッカー関係者にとっては「共同開催」は(誘致失敗ではなかったという意味で)完全な勝利を意味していた。」

6.19号「サッカーマガジン」誌「『嵐の金曜日』、半分だけ開いた窓、苦渋の選択、共催という事実の中で」

「韓国は5月15日、『共催も受け入れ可能』と返答、日本は指示どおりに、確認事項をそのまま受け入れる文書を送り返した。この時点で認識がすれ違った。小倉(純二)事務局長も『(韓国の返答が共催への)ひとつの流れを作ったのかも知れない』と分析した。それが現実のものになったのが、5月30日だった。ブラッター事務総長名の『共催に関して日本の立場を聞かせてもらいたい』という書簡が届いた。日本に対して共催に関する問い合わせがあったのは、これが初めてだった。」

(注 見出しの「半分だけ開いた窓」というのはアメリカW杯関係者の発言を引用した岡野俊一郎実行委員長の発言によるもので、後段のテレビ番組紹介欄の「95.12.30ダイヤモンドサッカー」でも紹介しています)

6.19号「サッカーダイジェスト」誌「政治闘争に泣いた日本、日本には鄭夢準氏がいない」文/マーティン・ヘーゲレ 訳/安藤正純

「ワールドカップ開催権の決定を左右する根拠、それはただ一つFIFA内の政治闘争だけである。このことが関わるからこそ、アジア1の経済大国は、野心的で昇り調子の民族に対して不都合な立場にあった。日本には鄭夢準氏がいない・・・ということである。」

「鄭氏は、FIFA副会長として21票のうちの1票をもっているばかりでなく、理事会でも役員仲間として影響を与えることができる。ハーバード大学卒で語学に堪能な鄭氏は、欧州の理事が長い間熱望していた彼らの『パートナー(理解者)』だった。欧州の理事はアベランジェ会長から、これまで常にいいように扱われていたが、『強いアジア人』の出現で、次期会長選挙で南米側候補者を打ち負かす十分な力を備えたと感じている。」

6月2日スポーツニッポン1面「緊急連載・苦渋の選択 アベランジェ会長、続投と引き換えに”日本売った”」

「南米と欧州が常に主導権を争ってきたFIFAの歴史の中で6期22年も会長のイスに座っているアベランジェに欧州が反旗を翻しヨハンソンを候補に立てて、欧州だけでなくアフリカそしてアジアの鄭夢準(チョン・モンジュン)も味方につけた。」

「日本の招致関係者の中にも早い段階から『日本が単独開催に失敗するとしたら、アベランジェ会長が失墜するか、ヨハンソン派と取引する時』と懸念する声があった。」

「はじめは1998年の任期切れ以降も続投に意欲を燃やしていたアベランジェも、今回ばかりは日本推しが形勢不利とみて、自らの続投と引き換えにヨハンソン以下UEFAの提案に応じたのだ。」

6月1日TBS NEWS23「緊急特集どうなるW杯共催」

「終始、韓国国内の政治情勢を背景にした韓国ペースで進められた共同開催案、発表当日、中庭から報道陣にポーズをとる鄭夢準(チョン・モンジュン)氏とヨハンソンUEFA会長の表情が、ここ数日のあいだに共催の流れを作ったことを物語っている」

「これからは12月の共催計画発表に向けてAFC(アジアサッカー連盟)での日本と韓国の協議が最大の関心事」

「日本と韓国には歴史的にも政治的にもデリケートな問題が山積している。一例として開会式には開催国の元首列席が慣習となっている。韓国で開会式を行なうとなれば天皇陛下が訪韓するのか、それについて日韓両国はどう反応するのか。」

「決定の前日まで韓国が勝つという論調一色だった韓国メディアは共催が決まったとたん『日本と韓国の初めての歴史的事業を成功させよう』という論調にガラッと変わった。韓国政府がすぐ『共催歓迎』のコメントを出したことが功を奏している」

6月2日テレビ朝日サンデープロジェクト「2002年W杯共催日韓新時代への提言」

「結局ヨーロッパ勢力のゴリ押しに押し切られた今回の決定、アジアは軽く見られた結果」

「日韓共同開催の課題 1.開会式・決勝戦はどこで、2開会宣言は誰がどこで、3開催国出場枠(通常無条件)、4入獄査証はどうする、5収益の配分をどうする、6入場料格差、7組織委員会の運営方法」

「韓国というのは国民性としてドローとか引き分けでは納得しない。今回は先行していた日本に追いついて我々が勝った。韓国が日本に譲って共催にしてやった。日本は白旗をあげた。うなだれている。これで韓国は一等国家になれる。ともすれば、そういう論調にしたがる。」

6月2日毎日新聞「大騒ぎなぜ? 日韓に戸惑う各理事」

「アジア以外の各国は日韓の確執について全く理解できないのが現実だ。毎日新聞のインタビューに応じた欧州、アフリカなどの理事や関係者の多くは『なぜこれだけ大騒ぎになるのか。2国で開催すればそれだけ経費も安くつくのに』と疑問の表情。代表団まで繰り出して『1国開催』を主張しようとする日韓の関係は『理解できない』のが各国の現状だ。」「(中略)さらに欧州出身のFIFA幹部の一人は『これまでの経緯(日韓両国からのアプローチ)で「国のために」という言葉を何度も聞いた。理解できない』と話した。これを裏付けるように、理事会が行なわれたFIFA本部(チューリヒ)の前で待ち構えていたのは日韓の記者が大部分。韓国の大手新聞記者も『共催で国民の多くが失望するだろう』と話し『世界』との意識の格差を見せつけた。」

2002年W杯開催地決定に関する流れを、5月に入ってから5月31日の決定、そしてそれを伝える各種メディアのニュアンス、その報を受けた人々の表情などまで、つぶさに記録しました。

最後には「なぜそうなったのか」「これからどうなるのか」といった分析・検証報道も一通りご紹介しました。

ここまでは、速報性の高い全国紙、スポーツ紙、テレビを中心に、分析・検証報道に関してはサッカー専門誌を主として紹介しました。

実は、このあとも各種週刊誌・月刊誌の報道が軒並み続きましたので6月上旬ぐらいまで日本列島が「W杯共催決定狂騒曲」といった趣きでした。

各種週刊誌・月刊誌の報道については後段の【月刊誌・週刊誌・全国新聞・スポーツ紙】紹介の欄でご紹介します。

できるだけ早くアナウンスされるべきだった「共催の可能性」

日本の招致委員会メンバーは最後の1年で地球を15周するほど世界各国を飛び回ったそうです。とにかく世界をくまなく回り地道に日本の熱意をアビールすることに努めたといいます。

長沼会長は、その行脚の中で北半球から南半球へと移動した際、真夏から真冬の温度変化のため一度だけダウンしてしまったことがあるようで、その行動力、その心意気には頭が下がる思いです。

にもかかわらず「外交ベタを露見。情報分析の欠如と行動力のなさ」と断じられています。そう断じられては身もふたもないところですが、地球を何周もするぐらい活動したというのでしたら、どうして1人や2人、FIFAや韓国の動きを正確に伝えてくれる本音を聞ける味方を作れなかったのでしょうか? 特に最後の1ケ月のFIFAの動き、韓国の動きを十分把握できず後塵を拝した形になった結果は指弾されても仕方がないと言えます。

また、日本側は終始「スポーツの世界で政治の介入は受けたくないのであります」と主張してきました。韓国側は金大統領の政敵であったはずの鄭夢準氏の父親が、自ら和解を申し出て、国内を政治的な力で「W杯韓国招致」という一枚岩に固めました。

また韓国が北朝鮮との共催もできるとアピールしていて、日本の活動に理解を示してくれている海外の関係者からは「日本もヒロシマ、ナガサキという被爆地があることをアピールしたほうがいいのでは」とアドバイスを受けましたが、特に広島出身で被爆体験を持つ長沼会長は頑として「ヒロシマ、ナガサキを招致活動のアピールには決して使わない」と譲りませんでした。それが長沼会長の矜持だったのだと思います。

一方では、W杯開催が政府保証を義務付けていることを考えれば、政治の介入を受けたくないとする日本招致委員会の姿勢は、「サッカーむら」の秩序を乱されたくないと保身するあまりの内向きな考えから来ていると見られても仕方がありません。

政治向きのことは釜本邦茂氏を国会議員に送り込んで任せておいたふしがありますが、まるで政治の舞台というピッチにいる釜本選手に対してピッチサイドから長沼監督、岡野コーチが「うまくやってくれよ」と指示を出しているだけのようで、とてもFIFAの動き、韓国の動き、国内政治家の動きを十分把握できる資質、マインドを備えていたとは言えない対応でした。

日本が招致活動に投じた費用の総額は89億円にのぼりました。それらは民間企業からの協賛金(51社、各3000万円)、候補地自治体の負担金(15自治体、各2億3500万円)、フレンドリークラブ入会金や試合入場料収入の一部など、W杯日本単独開催を熱望した企業・地域・個人の浄財とも言える資金でした。

それらの人たちには「共催もあり得る、すなわち半分しか取れない。」といったアナウンスは最後までありませんでした。

候補地自治体で進められた多方面にわたる膨大な準備、それらの関係者にも「共催もあり得る、すなわち半分しか取れない。」といったアナウンスはありませんでした。アナウンスしてしまうことで「ここからまた相当数削られることによって生ずる損失に対する懸念」による混乱も考えられたからでしょう。

招致活動の様子を日本国内に伝えるメディアに対しても、最後の最後まで「単独開催を目指す」だけのアナウンスでした。メディアが「共催の動きのあるのではないか」と質しても「規約にはない。FIFAも否定している」の対応一点張りでした。

川淵副会長のように「これまでずっと単独開催しか認めませんよと言っておきながら、直前になってルールを変えますなんてあり得ない」という正論主義を貫こうとする姿勢は、それ故「地域と密着しながらJリーグを発展させ、全国津々浦々までスポーツ文化を浸透させよう」という確固たる理念や「世界に誇れる大事業を成功させるエネルギー」にもなりますが、一方では「オールorナッシング、100かゼロか」を選択しようとする「危険な賭けのマインド」との諸刃の剣でもあります。

世界的な視野で物事の意思決定プロセスにおける西洋と東洋の背景による違いというものを考えた時、東洋的には一度合意形成を経て決定された事項を覆すことは組織の秩序や体面からしてもあり得ないという思考に凝り固まりますが、西洋的には、物事の決定というものは現状や論理に基づいて行われるもので、状況が変わったり、より合理的な判断が可能になったりすれば、ためらうことなく変更することが是とされています。

そうした洋の東西の違いによる思考態度の違いを知らずに、東洋的な意思決定の仕方をもって絶対的なものであると考えたところにも、世界を知らなさすぎるところが出ていました。

そのため、最後の最後にアベランジェ会長が「私が共催を提案する」と言い出した変節が、どうしても受け入れられずに「裏切られた」と言ってしまう訳ですが、彼らにしてみれば「状況が変わったり、より合理的な判断をすべきだと考えたから、ためらうことなく変更したまで」ということになっただけのことでした。

「開催地決定」という政治的な要素が絡んでいる決め事を、フェアプレーを旨とする試合での決着と同列に見ていることが、日本サッカー協会メンバーの限界を物語っていたといえます。

「サッカーダイジェスト」誌でマーティン・ヘーゲレ記者は「政治闘争に泣いた日本、日本には鄭夢準氏がいない」と見事にこの点を突いています。

サッカー畑出身ではない韓国の鄭夢準氏、自分の政界・経済界での野望を遂げるためにワールドカップ招致という舞台に登場して、堪能な外国語と自らの財力を駆使した手練手管で、短期間のうちに「共同開催」にまで持ち込んだ彼一人にやられてしまったのが、日本サッカー界なのです。

「伝説の年 1994年」の「AFC(アジアサッカー連盟)選出のFIFA理事選挙」のところで「日本側に一人の軍師あれば・・・」と嘆きましたが、今回の結末を通じて、さらに「日本側に国際感覚を備え、手練手管の駆け引きに長けたビジネスマンもしくは外交官一人いれば」と慨嘆してしまいます。

日本側が負けたかのような雰囲気になってしまった最大の要因は「オールorナッシング=100かゼロか」しかないのだ、というところに凝り固まってしまったことで、ある時期から浮上して大きな流れになっていた「100ではなく50」もあり得るのだという、それこそ政治決着を想定した対応をしてこなかったところにあります。

「100ではなく50になった」としても「ゼロ」ではないのですから十分立派なのです。それを立派と思ってもらえるか「失敗と同じだ」と思わせてしまうかは、ひとえにアナウンスの仕方と、その内容次第です。

「日本側に一人の軍師あれば・・・」と書きましたが、まさしく、どういう内容でアナウンスするかを考えることができる人がいればということです。

いまになってみれば、次のような「内容」になるのではと言えます。まさに「後付け」そのものですが、それを承知で書いておきたいと思います。

・「FIFA規約にW杯開催は1国のみとあり、FIFAも公式に『単独開催に変わりはない』と言明していることから、日本側は基本的に『単独開催』を前提とした招致獲得を目指している。しかし規約上根拠のない案とはいえ『共同開催案』も浮上しており、この先どういう結果になるか不透明感がある。日本側として『共同開催』をどう捉えるかと考えた場合、必ずしも否定するものではない。それは次の理由による。」

・「共同開催は未来志向の選択です。万が一「共同開催」となれば、難しい課題を解決しながら成功させなければならず、とりわけ複雑な感情が交錯している日本と韓国の場合、容易なことではありませんが、しかしながら両国の未来を考えた場合、共同開催も一つの選択になるということです。」

・「100かゼロかの選択と50-50の選択を考えた場合、どちらの国のサッカー界にとってもゼロの場合の損失が甚大であり、可能性があるのであれば50-50という選択の余地を残しておくことが責任ある態度と考えているためです。」

・「共同開催」は世界の小国にも開催の可能性を広げる方式であり、今回それが実現した場合、最初のケースとして歴史を拓くことになります。

韓国が早くからそうアナウンスしてきたのは、いろいろな思惑からですが、鄭夢準氏とヨハンソン副会長が組んでいることは判り切っていたわけですし、それによってヨハンソン副会長側が「共同開催」に傾くことも十分想定されていました。

日本側がいくらアベランジェ会長を信じていて、また規約どおりの単独開催に進むはずだと考えていても、次善の策あるいは違う情勢というものをキチンと発信すべきであり、それを怠った非は責められ続けるでしょう。

「へたに共同開催の動きをアナウンスすれば、日本国内が混乱するし、単独開催に自信がない表れだと見られてしまう」という言い訳もあると思いますが、それこそ「言い訳」であり、急転直下の突然の知らされ方のほうが、どれだけ混乱したかということです。

歴史の教訓を「記憶」にとどめ、同じことを繰り返さないためにも、このことを記録して長く伝えたいと思います。

国内はアトランタ五輪モードへ、そして「マイアミの歴史的勝利」に日本中が沸く

W杯日韓共催が決定して一段落した6月17日、アトランタ五輪サッカーのメンバー発表が男女合同で行なわれました。

男子において注目されたオーバーエイジ枠について西野監督は「フランスW杯出場をめざせる選手育成の場にしたい」という五輪代表の基本スタンスを貫く立場から「3人枠は使わない」とし、3月のアジア最終予選をウィルス性の湿疹が原因で欠場した松田直樹選手を加えた以下の18選手を発表しました。

19歳の中田英寿選手と松田直樹選手は、これでU-17世界選手権、U-19(ワールドユース選手権)に続き3度目の世界大会選出となりました。

▽GK 1 川口能活(横浜M)、18 下田崇(広島)

▽DF 2 白井博幸(清水)、3 鈴木秀人(磐田)、5 田中誠(磐田)、12 上村健一(広島)、13 松田直樹(横浜M)

▽MF 4 広長優志(ヴ川崎)、6 服部年宏(磐田)、7 前園真聖(横浜F)(キャプテン) 、8 伊東輝悦(清水)、10 遠藤彰弘(横浜M)、14 中田英寿(平塚)、15 秋葉忠宏(市原)、17 路木龍次(広島)

▽FW 9 城彰二(市原)、11 森岡茂(G大阪)、16 松原良香(清水)

監督:西野朗、コーチ:山本昌邦、GKコーチ:マリオ

五輪代表にオーバーエイジ枠を使うかどうかについては、その後の大会でも常に協会幹部やマスコミを中心に論争の的となっていきます。この年、初めてその問題に直面した西野監督は、協会幹部やマスコミからのプレッシャーとも言えるオーバーエイジ枠をめぐって、次のようなシンプルな結論を持っていました。

「アジア最終予選の時のようにケガ人が続出して、自分が思い描く戦力が作れなければ3人枠という特権を使うつもりだった。けれども、そこまでは必要ないと感じれば、基本的には使わないつもりだった。アジア予選を通じてチームの完成度も感じた。選手の成長も感じた。私は全く迷うことはなかった。」

「けれどもマスコミにそのようにはっきり発言しているにも関わらず、スポーツ紙の活字には『3人枠候補選手』の名前が載っている。その候補選手のポジションの選手がそれを見たらどう思うか、自分は本大会には選ばれないんだ、と思うだろう。そこで選手たちに会うたび『オレは3人枠を使うと言ったことはない』と必ず話した。」

男子チームは、6月30日から4日間の沖縄キャンプのあと、壮行試合として7月4日ガーナ五輪代表と対戦、7月8日出発、現地時間7月21日のグループリーグ初戦ブラジル戦をマイアミで迎えました。

初戦が行われる1週間前の7月14日、アメリカから「ブラジル五輪代表が世界選抜チームを粉砕」という衝撃的なニュースが飛び込んできました。この日ブラジル五輪代表はFIFAのチャリティマッチで世界選抜チームを2-1で破ったというのです。

いかにチャリティマッチとはいえ、いかに寄せ集めのチームとはいえ、世界のスーパースター揃いのチームを五輪代表のチームが破ったというのですからインパクトがありました。

ちなみに日本からカズ選手も招待されて「世界選抜」のスタメンを飾り45分戦ったのですが、気の毒なほど話題になりませんでした。これも時代の流れでしょうか?

日本国内ではこの「ブラジル五輪代表、世界選抜を粉砕」のニュースに「うわ~ぁ、こりゃダメだわ」という雰囲気になりましたが、幸運だったのはアメリカに入って調整中の日本代表選手たちの耳には監督ほか一部のスタッフ以外、入っていなかった点です。「強い」と思って萎縮したり、リスペクトし過ぎることなく試合を迎えられたのです。

ブラジルは、オーバーエイジ枠を使いベベト、リバウド、アウダイールの3選手を加え、これに、すでにブラジル代表のロベルト・カルロス、ジュニーニョらで編成、マリオ・ザガロ監督が「金メダル獲得」を広言したチームですから、この世界選抜撃破によって、調整は万全と感じたことでしょう。

好守についてブラジルの特徴を徹底分析、綿密な対策を選手に託す

そして迎えたアトランタ五輪男子サッカー初戦、現地時間7月21日18時30分、フロリダ州マイアミ・オレンジボウルスタジアムで行なわれました。

この試合、日本はどんな戦略で臨んだのでしょうか?

西野監督自身も「段違いのレベルだ」と驚嘆していたブラジルに対して、それでも冷静に戦略分析をしながら手を打ちました。

ここからは西野監督の著書「ブラジルを破るまでの軌跡・挑戦」から、その分析と対策を記録しておきます。

・最初の対策は、直前のメキシコ五輪代表とのテストマッチで、もっと攻撃的にやりたいと不満をぶちまけていた前園真聖選手と個別に話し合い、その不満を封印してもらいブラジルとの戦い方についての戦術に理解を持ってみもらうことだった。

実は西野監督は、この頃からチームの雰囲気が、メンタル面でアジア最終予選の時とは違う雰囲気になっていると感じていたそうです。ブラジルを相手にいかに戦うかというよりも「ブラジル戦でいかに自分のブレーをしてアピールできるか」と考えている選手が出てきたというのです。それは特に攻撃陣の選手の中に多かったそうで、前園真聖選手のテストマッチでの不満ぶちまけという行為になって表れたと見ました。前園選手との話し合いは、そういう伏線があってのことだったのです。

・次の対策として、相手の攻撃を考えた場合、10番のジュニーニョからのパス供給を断つことが最大の課題と考えられたことから、こちらのボランチ1枚をマンマークにつけることにした。アジア最終予選、特にサウジ戦のボランチ広長優志、伊東輝悦とも最高の出来で、本来なら広長に任せる役割だが、コンディションを落しているのではないかという点で監督コーチの意見が一致したことから、ジュニーニョをマークしきれないと考え、服部年宏にマークを任せることにした。

・服部が担っていた左ウィングバックには路木龍次を入れる、これだけを変更して、以下のスタメンを組んだ。

GK川口能活、DF田中誠、鈴木秀人、松田直樹、MF服部年宏、伊東輝悦、路木龍次、遠藤彰弘、前園真聖、中田英寿、FW城彰二

・攻め方については、伊東、遠藤、中田、前園といったパサーがボールをつないで攻めようとしてもブラジルのボランチコンビの壁が厚く、なかなか突破できそうにない。それに比べ、センターバック、特にロナウドがやや弱く、かつGKジダを含めたディフェンス陣のコンビネーションもさほどよくない。

とすれば、日本の両サイドから早めにボランチの裏側めがけてボールを放り込み、ディフェンダーとの相対に持ち込み、城あたりがミドルシュートを狙うシチュエーションを作れればいいかも知れない。特にロベルト・カルロスなどサイドバックの選手が積極的に上がることが多いので、DFの枚数が少なくなる局面がある、そこを狙おう。

・相手の攻撃に関しては、ボランチのフラビオ・コンセイソンから司令塔のジュニーニョにわたる攻めを警戒しなければならず、ジュニーニョを服部に押さえてもらうと同時に、フラビオ・コンセイソンが攻撃の起点にならないようにしたい。

幸い、ボランチのもう一人、アマラウはパスの精度がかなり落ちるので、ボールがアマラウにわたるような守備を共通認識にする。

・とはいえ、ロベルト・カルロスの攻撃参加、ジュニーニョ、リバウド、ベベトの個人技はかなりの脅威であり、それを止めきれるかどうか正直わからないが全員で守り切ろう。

西野監督をはじめとした首脳陣の、以上のような分析と対策を叩き込まれた選手たちは、心の中では思うところを持っていた選手も、それを表に出すことなく、キックオフを迎えました。

会場のフロリダ州マイアミのオレンドボウルには5万人を超える大観衆が詰めかけました。スタンドはカナリア色のユニフォームを着たサポーターで埋まり、日本相手に派手なゴールショーを見せてくれるものという期待が充満していました。

試合のテレビ中継は、日本ではTBSが生中継を担当しました。五輪大会のテレビ中継は、NHKと民放の共同制作という形になっていて、各競技・各試合が各局に割り振られる中で、このサッカー競技、男子初戦ブラジル戦はTBSということになったのです。

日本時間の22日朝7時30分、実況・松下賢次アナウンサー、解説・松木安太郎氏のコンビでじた。この放送は日本がゴールをあげた瞬間と試合終了の瞬間がたびたびリプレイされる伝説の試合ですが、試合開始直後からハイテンションだったのかどうか確認してみると、試合自体が最初はさほど動かなかったこともあり、ごく普通の入り方でした。

しかし前半25分を過ぎた頃からは、ブラジルが圧倒的にボールを支配する場面が増え、日本は全員が身体を張って集中を切らさず守り抜いた試合でした。

GK川口能活選手は、前半30分には果敢な飛び出しで相手(ジュニーニョ)より一瞬早くボールをキャッチ、後半30分にはペナルティエリアの左角のそばからのFKを、ベベトがほぼノーステップでシュートを放ちゴール右枠内に飛んだのですが、ゴールマウスのやや左寄りに守っていた川口選手が横っ飛びで弾き返し失点を免れました。

後半41分にはブラジルの右CKがゴール前のアウダイールに飛んできましたが、川口がパンチングで逃れようと交錯、ボールはゴール前に転がりましたが、ゴールマウス内にカバーで入っていた鈴木秀人選手が蹴りだし失点を免れました。

このほか、相手のシュートがゴールボストやバーに当たって外れたシュートも2本、ツキも味方しました。

パス&ゴーの伊東輝悦選手、自陣から相手ゴールマウスまで70m走り、ブラジルから歴史的ゴール

こうした中、日本は後半27分歴史的なゴールをあげます。

ブラジル戦にあたって分析した相手のウィークポイントを的確に突いた結果のゴールでしたが、後半8分、その予行演習になるプレーがありました。

日本が中央から左タッチライン際に位置取る路木龍次選手に展開、路木選手は、そこから前線に狙いすました約30mほどのロビングボールを左足であげました。これはGKジダの腕に吸い込まれましたが、これで路木選手の左足はロビングボールの距離感を掴んだかも知れません。

歴史的ゴールが生まれた道筋を克明に記録してみますと、ちょっとした短編小説のような味わいがあります。

後半27分、右サイドの日本陣内で2度ほどブラジルの攻撃が続いたあと、服部選手が相手からカットして前を向き、ボールを右隣り2mにいた伊東輝悦選手に渡しました。伊東はすかさず左前方20mのところにいた城選手にフィード、城選手はすかさず前園選手に戻しました。次に前園選手は左タッチライン際にいた路木選手に渡します。

後半8分に路木選手が受けた位置よりは少し後ろでしたが、路木選手にはボールを落すブラジルゴール前の位置関係がもう見えていました。

一方、相手からボールをカットし起点となった服部選手は、隣りにいたはずの伊東選手が、何を思ったのか前方にスピードをあげて走っているのを見て「おぃ、テル! どこへ行くんだ? 何をしにいくんだ?」と、まるで持ち場を捨てて走り去ってしまったような相棒の姿を見送っていたといいます。

相手ゴール方向に走り始め、途中から加速した伊東テル選手は、路木選手がいままさに蹴り出そうとする頃には、路木選手を左後方に見る位置まで到達し「お~~ぃミチ~、フリー、フリー」といった感じで右手をあげながらさらにゴール前に近づきました。

伊東選手の右側のサイドにブラジルの選手は誰も戻っておらず、まさにフリーの状態だったのです。

路木選手の左足から放たれたボールは、フワリと計ったようにブラジルDFの後ろ側に落ちてきました。それを城選手が足の甲でトラップしようと試みましたがトラップならず、ボールは大きく弾んで城選手の右側に流れました。

そこにアウダイール選手が戻ってきて処理しようとしたのですが、ボールは自分の頭から胸に落ちて、そのまま横方向に転げ落ちてしまいました。GKジダ選手がポジションに止まっていれば、なんのことはなくそのボールを処理できたのですが、ジダ選手のほうは、自分が直接掴もうと飛び込んできてしまったため、アウダイール選手と激突して頭から落下する羽目になってしまいました。

その結果、アウダイール選手から転げ落ちたボールは、お誂え向きに伊東テル選手が到達した方向に流れてきたのです。この一連の流れを見ていると、ボールはまるで神に導かれたように、伊東テル選手に「君はドフリーだ、もうゴールはガラ空きなので打って欲しい」と言わんばかりに届いたことになります。

伊東テル選手はゴール前1mのところでボールを捉え右足で蹴り込みました。これが歴史的ゴールに至る道筋でした。伊東輝悦選手がパス&ゴーを始めてから70mほど走った結果のゴールでした。

西野監督は、あとあとまで、この伊東テル選手の動きを称賛しています。特に「奇跡的」だとか「ラッキー」と言われることを強く否定して「伊東テルがあそこにいるまでどれだけ走ったかを知れば、あれは奇跡でもラッキーでも何でもなく『必然』なんだよ」と語気を強めるのでした。そのとおりのゴールまでの道筋でした。

西野監督には「どんな形になるか予測はつかないけれど、伊東テルは何かをやってのける、ずば抜けたセンスの持ち主」と信頼を寄せて、これまでどんな時でも使い続けた選手が、アジア最終予選のサウジ戦で前園選手に出したノールックパスのような仕事や、今回のような仕事をやってくれたということで、まさに監督冥利に尽きる出来事だったことと思います。

また路木選手のあげたボールについても西野監督は「相手が交錯してしまったからラッキーだったのではなく、あそこがウィークポイントだとスカウティングしていて、路木が忠実に仕事をしてくれたからこそ狙い通りに相手のミスを誘ったのであり、決して偶然でもラッキーでもない、必然の結果なんだ」と繰り返し話しています。

この時のテレビ実況がどのような内容だったかというと、「日本の先制ゴール」という思いがけない歓喜が突然やってきた感じがよく出ている実況でしたので、路木選手にボールが渡ったところから再現してみます。(動画もつけておきます)

「左の路木、日本は大きく前にあげてきた、城に、通るか? 城ぉ、あっ! これを伊東だぁ! 入ったぁ! ゴォ~~~~~ル!! 伊東のゴォ~~~~~ル!! 最後正面から押し込んだぁ!! 何と! ニッポン! 後半27分~~~ん!! 1対0 !! 先行ぉ~~~!! オレンジボウルに世界一ブラジルを向こうに回して、ニッポンのイレブンが奇跡を起こしましたあぁ~~~~!! 1点をリードしましたぁ~~~!! 」

途中、解説の松木氏も何度か声をあげているのですが、松下アナはひたすら松木氏を上回る声量で、このゴールを伝えていました。

後半22分、まだ0-0の場面でしたが、ブラジルがボールをキープして、また日本陣内に襲い掛かろうかという時に、一人のレゲエ風の褐色のブラジル人が、川口能活選手が守るゴール側の右コーナーフラッグあたりに侵入するというハプニングもありました。

不甲斐ないと見て喝でもいれようと思って入り込んだのでしょうか、レフェリーが一旦プレーを止めさせ、すぐ警官が追いかけると男は川口選手のすぐ近くまで逃げてきましたが、あえなく取り押さえられ、複数の警官によって羽交い絞めにされました。そして後ろ手に手錠を掛けられたところで、ブラジルのキャプテン・ベベトに何やら声をかけられると男は立ち上がり、素直に連行されていきました。

この日のマイアミ・オレンジボウルには同じアメリカ大陸ということもあってブラジルサポーターの数が圧倒的に多い中、男は楽観視していた試合の雲行きが怪しくなりこの行動に出たのでしょう。

後半30分、日本は、疲れのみえた遠藤彰弘選手に代え白井博幸選手投入、後半29分には日本陣内のペナルティエリアに侵入しようとしたジュニーニョを止めようとした鈴木秀人選手がイエローカードとジュニーニョの腕を顔面にもらい流血、テーピングをしながらプレーを続行。

後半35分には相手ゴール前でヘディングした中田英寿選手がGKジダと激突、腕を痛めて上村健一選手と交代、試合後に腕を三角巾で吊った姿でピッチに。後半43分、疲労困憊の城彰二選手に代え松原良香選手投入、交代カードをすべて使い無失点に押さえ、時計が47分47秒を回ったところで終了ホイッスルを聞きました。

試合終了直後の日本イレブン、ベンチスタッフとも、狂喜乱舞といった雰囲気ではなく、比較的静かにお互いの健闘を称え合う姿が印象的でした。

この試合、日本にとって最も幸運だったのは、ジュニーニョ、リバウド、ベベトといった攻撃陣の攻め方がドリブル主体だったことです。これは西野監督自身も振り返っていますが、ジュニーニョ、リバウド、ベベトのトライアングルがパスを駆使して日本のDF陣を揺さぶってこられるとお手上げといった場面を恐れていたのですが、それらの選手がそれぞれボールを持つと、ドルブルで突っかけて1人を抜き2人目を抜いても、日本は3人目、4人目と守備をさぼらずサポートしましたので、突破されてしまうところまで行きませんでした。

彼らは、最後までパス回しによる攻めはせず、しまいには遠目からシュートを放ってゴールマウスを外したり、川口能活選手の好セーブの網にかかってくれました。

後半ロスタイム近くからはアウダイール、ロナウドといった長身DFをゴール前にあげヘディングを何本か打ちましたが、日本DF陣がよく身体を寄せフリーでボールを打たせなかったことでピンチには至りませんでした。

よく世界大会で優勝するようなチームは、チームのコンディションのピークを決勝トーナメント以降にもってくると言われています。ブラジルがシュートを外しまくってくれたのは、まだコンディションが上がり切っていない初戦だったからということもあったと思います。

1週間前に、このブラジル五輪代表が世界選抜チームを撃破したというニュースに、世界中が驚愕しましたが、まだコンディションがピークに程遠いブラジル五輪代表を相手に、世界選抜のほうもチャリティマッチよろしく、手を抜きまくっていたのだろうということになります。

日本にとってもう一つ幸運だったのは、のちにフェノーメノ(怪物)ロナウドと形容された19歳がケガが治り切らずスタメンから外れ、後半18分からの出場だったことだと思います。この当時はDFにロナウドという白人選手がいたため「ロナウジーニョ(ロナウド坊や)」と呼ばれていたロナウド選手が万全でスタメンを張っていたら、そのスピードは日本の誰にも止められなかったでしょう。

ロナウド(ロナウジーニョ)選手は、この当時はまだボールを持ちすぎるプレースタイルだったことから西野監督は、止められないことはないと考えていましたが、90分プレーできた場合は1度や2度、あぶない場面が出てきたと思います。

案の定、未来のフェノーメノ(怪物)ロナウドことロナウジーニョ選手は、次戦のハンガリー戦でスタメン出場すると先制ゴールで勝利に貢献、最終戦のナイジェリア戦では1-0の決勝ゴールを決めています。

やはり日本戦ではまだスタメンは無理と判断されたことが日本にとっては幸運でした。

「奇跡のゴール」「奇跡の勝利」のオンパレード報道、でもそれは緻密な分析と的確な対策がもたらした「必然のゴール、必然の勝利」

日本のメディアは、このあと何年たっても「奇跡の」とか「ラッキーな」とか「偶発的な」という形容詞をつけてこのゴールや勝利をコメントしたり活字にし続けています。

確かに世界中も日本でも、ブラジル圧倒的有利の予想でしたから「アップセット・番狂わせ」であることは確かですが「奇跡の」とか「ラッキーな」とか「偶発的な」番狂わせではないということです。

ここ「伝説の年1996年」では、このゴールが明らかな「必然のゴール」であり、この勝利が「必然の勝利」「緻密な分析と的確な対策がもたらした必然の勝利」であると、はっきり記録して長く記憶に留めたいと思います。

試合後、各選手が次々にインタビューを受けました。

決勝点をあげた伊東輝悦選手は「夢のようです。あれは99%城のゴールですから。確かにうれしいはうれしかったですけど・・」と仲間を思いやり、ゴールを守り切った川口能活選手は「これほど最高のことはないですね、いままでやってきたことを、このゲームで出せたんで、ただ、まだ終わりじゃないんで、今日のような試合を残り試合もできるように頑張りたいです。」

キャプテンの前園選手は「とにかく気持ちで負けないように頑張ろうと思ったんで、やっはり素晴らしいチームです。何とかして結果出さないと納得してくれない部分があるんで、また次頑張ります。予選をどうにか勝ち抜こうと思います」とコメントして引き揚げました。

アトランタ五輪サッカー日本男子、ブラジル撃破「マイアミの奇跡」の報は、テレビ・新聞を通じて日本中を駆け巡り、日本中が歓喜に沸きました。

直後の全国紙・スポーツ紙・サッカー専門誌の見出しがそれを物語っています。

・7.22日刊スポーツ五輪号外1面「日本サッカー ブラジル撃破 伊東奇跡ゴール」

・7.22毎日新聞夕刊 1面「日本ブラジル破る 伊東決勝ゴール」2面「日本歓喜 大金星だ」11面「ニッポン 暗雲ふっとんだ 最後までハラハラ、ヒヤヒヤ 猛攻しのぎ『やった』」

・7.22 朝日新聞夕刊16面「奇跡が起こった こぼれた ゴール無人 蹴った」「シュート日本4 ブラジル28」

・7.23 スポーツニッポン1面「日本! 日本!! 日本っ ブラジル撃破 奇跡のイレブン 金より凄い」2面「世紀の番狂わせ 大国の威信かなぐり捨てさせた」25面「事件だ!! 五輪サッカー 日本列島『歓』極まる」

・7.23 日刊スポーツ1面「世界一の90分 日本 絶対勝てないブラジルに勝った」 3面「川口神業 世界が絶賛!! ベベット、ロベカル止めた守護神」28面「UPI打電 史上最大の番狂わせ」

・7.23 スポーツ報知1面「奇跡スーパーセーブ28本」3面「ブラジル悲劇 ファン乱入」21面「新宿アルタ前騒然スタジアム 大画面にクギ付け 1000人 世紀の瞬間見た 勝った」

・7.23 読売新聞17面「監督の決断 奇跡呼ぶ 堅守で快挙 日本イレブン」

・8.7号サッカーマガジン誌「日本、世紀のアップセット 速報! 日本vsブラジル」

テレビ報道も興奮の取い扱いでした。その中から一つ、スタジオの興奮ぶりがよく出ていたのが、日本時間の試合当日夜放送された、テレビ朝日「ニュースステーション」。

まずは川平慈英キャスターが「見たかブラジル、その驕りを叩き潰してやったぞぉ」とカメラの前で第一声をあげると、脇から久米宏キャスターが「ま、ま、相当興奮してるようで」となだめて始まりました。

そして久米キャスターが「日本人は、あれですね、喜ぶより先にビックリしちゃったって感じですね。まず驚いて、しばらくしてから喜んだというケースじゃない、今回は?」と分析して見せました。それを受けて川平氏が「信じられない、という気持ちもありましたね、正直! 」と返すと、久米キャスターは「ブラジルには、引き分ければ大成功、とにかく勝つなんて滅相もない、とんでもない、そういうことでしたものね。」とコメントしました。

現地で試合を観戦した小宮悦子キャスターは、一夜明けてもまだ興奮さめやらぬ面持ちで現地英字新聞をかざし「ニッポンがドリームチームを打ちのめした」「熱狂するオレンジボウルを沈黙させた」と書いてあります、伝えてきました。

久米キャスターが「日本が史上初めてブラジルを破った試合をナマで見てどう感じました?」と聞くと、小宮キャスターは「いゃぁー、胃が痛くなりました。最後の最後まで攻められて、早く審判笛吹いて、と思いながらハラハラして見てました。」

久米キャスターは「日本は次、ナイジェリアとやるんですが、ナイジェリアは絶対負けられないと言って必死になってくる。ブラジルに勝ったら勝ったで、心配ですねぇ」と次を見据えていました。そしてインタビューに答えている選手たちを見て「日本の選手たちの冷静さに比べますと、小宮とか我々とか、浮足立っていてるのが目立ちますね、ひどいね」と自虐的でした。

第2戦ナイジェリア戦で表面化した攻撃陣の不満、貴重なハーフタイムを無為を過ごす

日本中が歴史的勝利に湧き立ち「これはグループリーグ突破できるのでは・・」という根拠のない期待を抱いた頃、マイアミからオーランドに移動して第2戦ナイジェリア戦に臨むイレブンには、攻撃陣と守備陣との間に大きな意識の差が生じていました。

大会前のメキシコ戦で日本の戦術に対して不満をぶちまけた前園真聖選手に対しては、西野監督が直接戦術意図を説明し、納得しないまでも理解を得ていましたが、もう一人、チーム戦術を理解していないと平然と自己主張する選手がいたことを西野監督はまだ知らなかったのです。もし知っていれば、どこで不満をぶちまけてチーム戦術をぶち壊されるかわかりませんから、その選手にも必ず直接説明していたと思います。

もっとも、その選手は説明して理解しても納得いかなければ、どこまでも食い下がってくる選手でしたから、説明がうまくいっていたかどうかわかりませんが、少なくともハーフタイムという、議論している場合ではないところでぶちまけることはなかったと思います。

そのナイジェリア戦、日本は相手FWのオーバーエイジ・アモカチのマーク役として白井博幸選手を入れ、遠藤彰弘選手と代えただけで、あとはブラジル戦と同じメンバーで臨みました。

前半、多くをナイジェリアの攻めを凌ぐ展開ながらも0-0で折り返しました。西野監督も得点できないまでも相手を押さえ切っての0-0で終われれば御の字と考えてハーフタイムを迎えたのです。

そこで「事件」といえる出来事が起こりました。西野監督自身がのちに「ハームタイム、生まれて初めてと言っていいぐらいキレちゃったんだよ」と振り返った事件でした。

この出来事を世に知らしめたのは、サッカージャーナリストとして不動の地位を築く金子達仁氏の処女作となる「28年目のハーフタイム」(1997年9月出版)ですが、1997年1月2日号の隔週刊Number誌408号に掲載された「断層」という金子氏の書き下ろしが元となっています。

そのハーフタイムの事件なるものを、Number誌の「断層」のほうから引用して再現してみます。

「西野の怒声が飛んだ。『みんな頑張ってるのに、なんでお前はそういうことを言うんだ! 』小倉の代役として代表に入った19歳は、ただ黙っていた。」

「ナイジェリア戦のハーフタイム、ロッカールームに引き上げてきた中田英寿は、同じ左サイドでブレーすることが多かった路木に、もっと押し上げてくれないとサッカーにならないじゃないか、と不満をぶつけた。」

「それを聞いて西野の怒りが爆発した。」

(中略)

「普段の西野であれば、こんな言い方で中田を説得することができたかも知れない。『お前の言いたいことはわかる。だが、他の選手を見て見ろ。ブラジル戦の疲れが抜けていないから、ほとんど身体が動いていない。こんな状態で攻めたら、間違いなく大量失点を食らうことになる。ここは我慢だ、我慢して勝ち点1を取れば、ほぼ間違いなく決勝トーナメントでプレーできるんだぞ』」

(中略)

「しかし、本大会のハーフタイムという極限状況で冷静さを保てるほどの余裕を、マスコミや協会は西野に与えていなかった。」

「アトランタは西野にとって初めての世界大会だった。普段の彼であることを阻害する条件は、揃いすぎるほど揃っていた。(以下略)」

金子氏は処女作「28年目のハーフタイム」の中で「この時が、日本オリンピック代表が完全に崩壊した瞬間だった」と記しています。

このハーフタイム、西野監督は、後半の交代カードのことも含めて結局、選手の気持ちを落ち着かせられないまま終わったことは確かなようです。

この「ハーフタイムの事件」を知って残念なことは、中田英寿選手という、のちに日本サッカーの巨星となる人物が、ブレー面では申し分ないレギュラークラスの力量を持っているが故、西野監督も当然のように招集したわけですが、一方で異形とも言えるキャラクターの持ち主で、誰に対してもどこまでもクールで、自分の言動がチームのベクトルから外れていることなどお構いなし、いや自分の言動こそがチームのベクトルを束ねるのに役立っていると考えるような、なまじなボスではとても扱えないような代物だというところまでは、西野監督も把握しきれていない中で、この日を迎えてしまったことです。

西野監督は、前述の著書「ブラジルを破るまでの軌跡・挑戦」の中で、中田英寿選手のことを次のように思っていたと書いています。

「中田はマイペースな選手というか、発想豊かというか、とにかく人と違うことをしたがる。(中略)周りともっと調和すれば、そこからまた自分が生きるプレーに繋がる。中田という選手は、それに気づけばワンランク上の選手になると思っている。」

つまりマイスペースな変わったやつだという程度の認識で、よもや、自分が納得できないことには断固抵抗するほどの強靭な意思を持っている選手なので、こいつも注意して付き合わなければならないな、と思うほど、まだ付き合いが深くなかったのです。

中田選手自身も、まだ、そこまで自己主張するほど歳が行っておらず、それまでは、できるだけ波風が立たないようにおとなしくしていたのかも知れません。もしかしたら、ちょうど、この日のこの場面が、中田英寿選手にとっても公然と自己主張を始めた最初の日だったのかも知れません。

もし西野監督が、中田英寿という選手が、実はそういうタイプの人間だということに気づいていたら、おそらく、前園選手にしたように、必ず個別にチーム戦術について面談して「チームのベクトルに合わせろよ」と噛んで含めたと思います。

西野監督のような信頼関係を重んじる人にとっては、中田英寿選手のような、あまり濃密な関係を求めるタイプではないのに、放っておくと本人が意識せずともチームを乱すような言動を平然と取る人間がもっとも許せないと思っていますから、突然目の前でそうされてしまって、自身曰く「キレてしまった」のです。

西野監督に「みんな頑張ってるのに、なんでお前はそういうことを言うんだ! 」と怒鳴られたた中田選手がどういう受け止めをしたかというと、金子氏の「28年目のハーフタイム」にはこう紹介されています。

「西野の怒声を浴びながら、『あぁ、この人もか』と中田は思った。彼は何も、自分をアピールするために攻撃的サッカーをしようと要求したのではない。大会前にそうしたコメントをしたのは事実だったが、この時は、攻めに出たほうがナイジェリアに勝つ可能性が高いと考えたから要求していたのである。それが間違っているなら間違っているで、納得のできる反論を彼は欲していた。(中略)」

「にもかかわらず、西野の口から出たのは『みんなが頑張っているのに』という言葉だった。そこに中田は『だからお前も』という論理的ではない圧力を感じてしまう。監督に対する信頼が音を立てて崩れていくのを感じながら、彼はただ黙っていた。」

「28年目のハーフタイム」におけるこの部分は、著者の金子氏にとって渾身の洞察だったのではないかと思いますが、まてよ、というところがあります。

一つは、中田選手の「同じ左サイドでブレーすることが多かった路木に、もっと押し上げてくれないとサッカーにならないじゃないか、と不満をぶつけた。」という発言が、前園選手の「監督! もっと攻撃的な布陣でやらせてよ」という直訴とセットになっていたことです。

前園選手も西野監督にそう直訴したことを、Number誌のライターとして取材したサッカージャーナリストの佐藤俊氏に明かしています。

西野監督にしてみれば「キャプテンの前園は、自分だけの意見であれば、言わないで我慢するはずだが、他の選手の思いも絡んでいるから言っている。攻撃的な布陣でやりたいと思っている選手たちは、チームとしてこう戦うという決め事に従おうとしないのか」という気持ちが頭の中に充満してきたのだと思います。つまり中田選手と西野監督だけのぶつかり合いではなく、あと45分乗り切れば狙いどおりに乗り切れると考えつつあった西野監督のプランを攻撃陣が否定にかかっていると感じたことで、苛立ちを募らせたと見るべきです。

まてよ、と思うもう1点は、10分そこそこしかないハーフタイムという「場」は、論理的なやりとり、納得のいくやりとりができる場だろうか? という点です。多くの指揮官は限られた時間の中で、いかにチームのモチベーションを高める効果的な話しができるか、刻々と過ぎる時間と勝負しながら、言葉を紡ぎ出さなければならないと必死に頭を巡らせている「場」です。

ましてや、あと45分を凌げばプランどおりに運べると考えている中で「どう効果的に話せるか」で頭が一杯のところに出た前園選手と中田選手の話です。

そこで、チーム戦術をぶち壊してしまうような話をするヤツが出たら、ある意味、ブキ切れるのも無理からぬことでしょう。限られた時間でチームの意思統一を図ろうとする時、無神経にそれをぶち壊す選手を「みんな頑張ってるのに、なんでお前はそういうことを言うんだ! 」と一喝して、むしろ当たり前ではないかと思います。

それが前園選手に向けられず中田選手に向けられたのは、中田選手が路木選手に対して要求したから許せなかったのです。中田選手がもし前園選手と同じように西野監督に対して話したのであれば、まさに金子氏が「普段の西野であれば、こんな言い方で中田を説得することができたかも知れない。・・・・」と考えたとおりになったかも知れません。

金子氏は、西野監督がブチ切れたのは、彼にとって初めての世界大会で心の余裕が持てない状況に置かれていたからと分析しましたが、そうではなく、監督の指示を忠実に守って懸命に働いている選手の労を無にするような言い方を中田選手がしたから許せなかったのです。

ただ、残念なことに、その一喝がクールブレインの下で発せられた言葉ではなく、感情もブキ切れて発せられてしまったことです。

そういう意味で中田英寿選手という選手は罪な選手です。貴重なハーフタイムの時間で、まず監督の指示を聞こうなどという殊勝な気持ちはさらさらなく、まず自分の思いを吐露する。それがチーム戦術をぶち壊す発言だなどとは露ほども思っていないし、よくある「やりとり」だと思っている選手です。

「28年目のハーフタイム」には、この時の中田選手が「僕は冷静に話をしたつもりだったんですけど、西野さんが怒り出しちゃって。でもまあ、よくあることって言ったらよくあることですよ、あれぐらいは」とあります。まるで「ありゃ、怒り出しちゃったよ。」ということなのでょう。

こういう選手がいることを知らないまま付き合うと、ボスのほうがひどい目に合う好例です。後年、トルシエ監督も中田英寿選手との向き合い方には細心の注意を払いました。トルシエ監督はある時期までは、なんとか監督の権威で屈服させようとしましたが、そのあとは職場放棄されないことを最優先にして付き合うしかなかったのです。代えの効かない選手だと骨身に沁みたからです。

トルシエ監督に比べ、この時の西野監督は、まだ中田選手という人間の全体像を掴みきれていませんでしたし、中田英寿選手も、おそらく初めてといっていい自己主張だったでしょうから、監督がブキ切れ、当の選手のほうはあっけらかんとした場面が生まれてしまったのです。不幸な出来事でした。

のちに日本サッカーの巨星となる偉大な選手も、この時はまだ19歳、いかに論理的に優れていて、深い洞察力を持った選手に成長していったとしても、この時はまだ、自分の言いたいことを言いたい時に、場をわきまえず言い放ってしまう未熟な19歳でしかなかったのです。

言い換えれば、のちに日本サッカーの巨星となるような選手だからこそ、言い放ったのであり、そういう選手でなければ、言い放ったりしないでしょう。そこが不幸だったと思うのです。

自分の言いたいことを言いたい時に、場をわきまえず言い放ってしまうこの選手らしい発言はブラジルに勝利したあとのメディアに対してもありました。「ぼくはブラジルに絶対に負けると思っていたから、勝ったことは大きな誤算ですね。たまにはぼくの勘もはずれることはありますよ。実際、負けてもおかしくないゲームでしたから・・・・。」

このあとの中田英寿選手は、次第に場をわきまえずに言い放つ言動を控えるようになっていったと思います。けれども自らのチームの勝利を「勝ったことは大きな誤算」と考えてしまう思考スタイルは、ある種の異形さを感じないわけにはいきません。

もし、このような思考スタイルが彼のサッカー人生を貫いていくとしたら、常にイレブンというチームを組んでプレーする宿命にあるサッカーにおいて、他の選手たちと、どういう関係性が築かれるのだろうかと思ってしまわざるを得ません。

これは、歴史を知ってしまっている側の後付けであることは百も承知の上ですが、この発言からちょうど10年後、まさにピタリ10年後、中田選手自身は2006年ドイツW杯で自分のサッカー人生に自ら幕を閉じています。

日本サッカーの巨星となった偉大な選手が横たわるピッチに、彼と思いを共有できるチームメイトはいたのでしょうか?

1996年のこの日のハーフタイムの出来事は、はるか10年先の彼のサッカー人生の幕切れと繋がるのでしょうか?

どうしても、そのようなことに思いを馳せてしまうハーフタイムの出来事だったと思います。

日本サッカーの「ハーフタイム」に、この時まで2度の歴史的な「ハーフタイム」があったとすれば、一つは「ドーハの悲劇」に至ったイラク戦のハーフタイムが思い出されます。あの時は監督もスタッフも選手も総興奮状態という、誰も制御できない雰囲気になったハームタイムでしたが、今回のハーフタイムは、のちに日本サッカーの巨星となる偉大な選手が、まだ未熟だった時に放った一言によって、監督が思考停止状態に追い込まれたというケースです。

このあとの歴史で、さらに歴史的な「ハーフタイム」が加わることになるのか、神のみぞ知るですが、少なくとも、この時まで2度の歴史的な「ハーフタイム」の一つとして記録して、長く記憶に留めたいと思います。

第2戦ナイジェリア戦、守備陣は奮闘するも要の田中誠選手の負傷交代から2失点で敗北

ただこの試合は、あたかもハーフタイムのこの出来事が影響して、おかしくなったと感じてしまいそうですが、イレブンの意識には、それほど深刻にインプットされてはおらず「よし、後半も頑張らないと」と考えながらピッチに出ていった選手が多かったことも確かです。

それより致命的だったのは、後半しばらくの間、何とか持ちこたえ続けていた守りのバランスが、後半23分に起きたアクシデントにより崩れてしまったことです。

後半26分、相手MFアムニケの足裏チャージを受けた田中誠選手が膝を負傷、交代を余儀なくされてしまったのです。

この交代によって、守りのバランスにおいて、少なくとも3つの変化が起きてしまいました。

一つは代わりに入った秋葉忠宏選手が、ほとんどアップもせずに急に日本ゴール前の修羅場に送り込まれてしまったこと。

二つ目は、田中誠選手とGK川口能活選手間の連携という、阿吽の呼吸が通じる関係がなくなり、川口選手が無理なプレーをしてしまうリスクが出たこと。

三つ目は同じく田中誠選手と鈴木秀人選手という同じクラブのチームメイトDF同士の阿吽の呼吸が通じる相棒をなくし、鈴木秀人選手のプレーに影響が出る懸念が出たこと。

この恐れていた変化がすべて失点につながってしまったのです。

最初の失点は後半37分でした。ナイジェリアがたびたび日本のオフサイドラインの裏を突くロングパスを多用し始め、その都度オフサイドの網にかけてきたのですが、37分の右サイトからのロングバスはオフサイドが効かず、ババンギダが突進してきたため、川口選手がシュートコースに入ろうと前に出ました。ババンギダの足先に当たったボールが川口選手の目の前で左にフワリ、カバーに戻ってきた秋葉選手の胸に当たってゴールに吸い込まれてしまいました。

この場面、実はババンギダ選手の突進の時、対峙していた路木選手が完全に裏をとられています。これで思い起こすのは、あの中田英寿選手の発言です。「路木に、もっと押し上げてくれないとサッカーにならないじゃないか、と不満をぶつけた。」というあの発言で、多少なりとも路木選手の守備意識が中途半端になっていなかったか。

そのことを確かめる術はありませんが、そう思わずにはいられない場面でした。

それでも後半40分、相手陣内で奪ったボールが城選手から前園選手に送られ、前園選手はゴールラインを割らせることなく残してボールキープにかかりました。

これでチャンスが作れるかと思った時、相手DFがタックルに来たため前園選手はペナルティエリア内で倒れました。「よっしゃ、PK」と一瞬思ったこのプレーは、前園選手の足にDFの足が掛かっていないにも関わらず倒れたということで、シュミレーションをとられ前園選手にイエローカードが出てしまいました。

そして次の失点が後半44分、日本のペナルティエリア内左サイドに出されたバスを、カバーに入った鈴木秀人選手がペナルティエリア外に持ち出そうとしてスリップしてしまい、ちょうどボールに覆いかぶさるように倒れたため、そのボールを拾い上げて立ち上がりました。

このプレーに対してコリーナ主審はPKの判定、鈴木選手はボールを叩きつけて抗議の気持ちを示しましたが後の祭りでした。残り時間少ない中でPKによる2点目を決められ万事休す、でした。

この2失点を見ると田中誠選手の負傷交代がいかに大きかったかを物語っています。言い換えれば田中誠選手という替えの効かない選手しかコマとして持てなかった日本の選手層の薄さ、あるいはオーバーエイジによる対策の不十分さが現れた結果と言えます。

田中誠選手を中心としたDF陣で行く場合、田中誠選手がいなくなった時、これほどの落差が生じるとは予測外だったかも知れませんが、明らかに反省材料にしなければなりません。

おそらくオーバーエイジによる補強を行なっておくしか手はなかったと思いますが、田中誠選手をスタメンで起用しながら、他の2人(このメンバーで言えば鈴木秀人選手か松田直樹選手)のうちいずれかをオーバーエイジの選手に置き換えて、田中誠選手が離脱してしまった場合に、その選手が中央にスライドして田中誠選手の役割を果たすという対策が必要だったのだと思います。

第3戦ハンガリー戦、試合終了間際からロスタイムにかけての2点で逆転するも、ブラジルがナイジェリアに1-0で勝利したため得失点差でグループリーグ敗退

グループリーグ最終戦は、すでに2敗しているハンガリー戦、日本は4点差をつけて勝てば、別会場のブラジルvsナイジェリア戦の結果次第に関係なく決勝トーナメント進出を決められるというものの、かなり難しい条件であり、ブラジルvsナイジェリア戦の結果に期待をかけながら勝利を目指すという戦いでした。

この試合、ナイジェリア戦で遠藤彰弘選手に代わって入った白井博幸選手から、遠藤彰弘選手に戻さず森岡茂選手を初めて起用しました。また前線も中田英寿選手に代えて松原良香選手を入れ、城選手との2トップの形を取りました。

中田選手のスタメン落ちを西野監督は試合後「より得点力の高い選手が必要だった」と説明しましたが、明らかに懲罰的措置でした。中田選手がスタメンのままだった場合、どのような結果になったのか神のみぞ知るです。

試合は前半にハンガリーに早々と先行され、前半40分に同点に追いつくも、後半早々にまたハンガリーに得点を許し1-2、敗色濃厚のまま試合終了が近づいて来ました。

ここから日本の反撃が始まったのです。後半44分、前線の松原選手に代え上村健一選手を投入、すると右CKの場面、GK川口能活選手もゴール前にあがっての全員攻撃の中、代わったばかりの上村健一選手が前園選手のCKに合わせてヘッドで叩き込み同点。

そしてロスタイムに入ってから、今度は右サイドを抜け出した伊東輝悦選手からのクロスをゴール中央で前園真聖選手が左足先ボレーで合わせてゴール、見事に逆転に成功しました。

しかし、せっかくの勝利も空しく願いは天に届かず。日本は2勝したにもかかわらず得失点差で、グループリーグ敗退という結果を受け入れなければなりませんでした。

それにしても日本は厳しいグループで戦わされました。グループリーグを勝ち上がったブラジル、ナイジェリアは次の準々決勝も勝ち上がり準決勝で再戦、そこではナイジェリアが勝って決勝へ、そしてそのまま優勝、ブラジルは3位決定戦に回って3位、そういう2チームを相手にしたグループだったのです。

もちろん決勝トーナメントに進出した他の国をみると、アルゼンチン、スペイン、ボルトガル、フランス、メキシコ、ガーナ、他のグループに入っていれば勝ち抜けたのかと問われれば、そうは言い切れませんが、それにしても恨めしい限りです。

28年ぶりに出場した五輪サッカー、日本中のファンに、出場そのものを快挙と思い、早々にグループリーグ敗退もやむなしと思わせた戦いを、最終戦の終了ホイッスルが鳴るまで日本中を湧かせてくれた五輪代表チーム、そして、それを率いた西野監督とコーチ陣が紡いだ素晴らしい大会でした。

五輪代表選手たちが得た称賛と知名度アップ、そして払った代償

このあとの代表選手や西野監督には、日本に戻るや大勢のマスコミが殺到しました。テレビ、週刊誌などのメディアが洪水のように押し寄せ、若き五輪戦士たちを取り上げました。

3月のアトランタ五輪出場権獲得に続く過熱ぶりでした。

前園真聖選手、川口能活選手、城彰二選手、中田英寿選手、彼らに押し寄せた大勢のメディア、それぞれの選手たちが手にした大きな知名度と引き換えに、彼らはそれぞれのキャラクターに応じて何がしかの大切なものを失なったりもしました。

「28年目のハーフタイム」の著者、金子達仁氏は、前園真聖選手のキャラクターを通じて、そのことを巧みな表現で伝えてくれました。

「なかった頃には素晴らしいものに思えた知名度が、実は自分のプライバシーを奪うという1面を持っているということを、彼はすぐに思い知らされる。もはや彼が注目されているのはフィールドの上だけではなかった。私生活の一挙手一投足にまでマスコミの視線は及び、メディアによってはプレーよりもむしろ私生活のほうに注目するところまで出てきた。プロ野球のスター選手や三浦知良が通ってきた道に、前園もまた足を踏み入れたのだった。」

「カズがメディアの注目を栄養として自信をふくらませ、どんどんプレーのレベルを上げていった男だとしたら、前園はどこかで素顔をさらせる場所、真の有名人ではなかなか持ち得ない場所を必要とする男だった。しかし、知名度は前園から大切な場所を奪ってしまった。(中略)ストレスのはけ口を失った前園は以前にも増してキャプテンの重みに悩まされるようになった。」

日本サッカーの成長・発展・進化は、これまでもそうでしたが、節目節目での栄光ある勝利によって一段一段ステップアップしていきます。

その都度、日本中のサッカーファンが熱狂し、多くの報道を通じて、それを成し遂げた選手たちが称賛されます。そして次には、多くのメディアの注目というフェーズに入り個々の選手たちは、知名度アップという素晴らしいご褒美と引き換えに、プライバシーの喪失という悩ましい局面に立たされていきます。

1993年のJリーグスタート時にも似たような局面が生じましたが、その時は所属クラブという存在がある程度選手を守る働きを果たしました。

日本代表選手という存在に対するメディアの注目に対して「守る働きをする」存在はどこなのか、何なのか。この頃はまだ「知名度向上」というご褒美をもらっている身で「プライバシーの喪失」なんて贅沢、贅沢といった風潮があったのかも知れません。

その後、代表選手たちは、所属クラブには「守ってくれる役割」を期待できないと知るや、自らマネジメント会社に所属してメディアとの付き合い方をコントロールしながらプライバシーを守るやり方をとっていくようになります。

その意味でも、このアトランタ五輪男子サッカーにおける選手たちの経験は、プロサッカー選手の自己管理のあり方を広げる契機になったと言えます。

こうして日本五輪代表の歴史的な1996年は幕を閉じたわけですが、アジア最終予選を総力をあげたスカウティングサポートと西野監督以下首脳陣の的確な分析・対策、そしてキャプテン前園真聖選手や川口能活選手の超人的な活躍で乗り越え、本大会に出場したこのチーム。

ブラジルからの勝利を含めて2勝しながらグループリーグ敗退という結果となって惜しまれるのは、せめて本大会までに小倉隆史選手がメンバー入りできるところまで快復していれば、という点です。

小倉隆史選手の本大会における存在の有無は、単にFWの核となる選手という点のみならず、キャプテン前園真聖選手を支え、チームベクトルを一つに束ね得る存在という点で大きかったことが、本大会3試合の経過を辿ってみて、あらためて明白になったからです。

そう考えると、話は1995年シーズンの過酷な試合日程に潰された小倉隆史選手の喪失に行き着き、何故そうなったのかという悔恨に行き着くのです。

歴史すべからく、一つの事象には、そこに至る伏線があり避けられない因果関係があるわけですが、一つの物事を決める際には、いかに洞察力を働かせて、特に大切な人的財産を損なわないように目配りしなければならないかを、このアトランタ五輪男子日本代表の例が示唆しているように思います。

女子代表も、男子同様に過酷なグループリーグの組み合わせの中奮闘するも、グループリーグ敗退

一方の女子チーム、前年の女子W杯で2回目の出場にしてベスト8進出を果たし、それによって、初めて正式種目となったアトランタ五輪女子サッカーの出場権を得たのです。

そういう意味では、世界の舞台慣れという点では男子より数歩先を行っていましたが、別の意味で厳しい条件で戦わなければならないチームでした。

まず、女子サッカーのエントリー枠が16名と男子より2名少ないにも関わらず、日程は1日おきのハードスケジュールということで複数のポジションをこなせる選手が優先された選考となりました。

最年長が31歳の半田悦子選手、次いで30歳の木岡二葉選手、最年少は17歳の澤穂希選手です。

▽GK 1 小澤純子(フジタ)、16 小野寺志保(読売西友)

▽DF 2 東明有美(プリマハム) 3 山木里恵(日興證券) 4 埴田真紀(松下電器) 5 大部由美(日興證券) 6 仁科賀恵(プリマハム)

▽MF 7 澤穂希(読売西友) 8 高倉麻子(読売西友) 9 木岡二葉(鈴与清水) 11 半田悦子(鈴与清水) 13 大竹奈美(読売西友)14 門原かおる(松下電器)

▽FW 10 野田朱美(キャプテン) 12 内山環(プリマハム) 15 泉美幸(鈴与清水)

監督 鈴木保 コーチ 山本浩靖 GKコーチ斎藤誠

女子チームは20人が宮崎で合宿中に16人のメンバー発表が行なわれたため4人が合宿を離れるという哀しい出来事となりました。2年後に男子がフランスW杯の直前合宿地スイス・ニヨンで3人が外れることが発表された時は日本中が騒然となり、外れた選手たちの心境を推し量りましたが、今回外れた選手たちの心境はほとんど推し量られることがありませんでした。

外れた4人の選手たちが、その挫折をバネにして、糧にして、一回りも二回りも人間的に成長されていればと思いを馳せるのも、こうして記録を留める意味の一つだと思っています。

そのあと7月6日に出発、現地で2試合のテストマッチのあと、現地時間7月21日のグループリーグ初戦ドイツ戦を迎えました。

アトランタ五輪女子サッカーの出場チームは、わずか8ケ国、アジアから日本と中国、欧州からスウェーデン、デンマーク、ノルウェー、ドイツ、南北アメリカ大陸から米国とブラジルでした。

日本の入ったグループは第1戦ドイツ、第2戦ブラジル、第3戦ノルウェーでした。当時はすべて格上の国でしたから、厳しい戦いは想定内でした。

第1戦のドイツ戦、前年の女子W杯でも初戦に戦い0-1と惜敗している相手でしたが、今回は先行されながらも木岡二葉選手、野田朱美選手がゴール、前半を2-2で折り返しました。

しかしアトランタの西隣り、アラバマ州バーミンガム・リージョンフィールドでの真昼(13時30分)の試合、気温は32度の酷暑が選手の体力を奪い後半17分にリードを許すとそのままタイムアップ、苦しいスタートとなってしまいました。

第2戦のブラジル戦、前年の女子W杯では勝っている相手ということで、是が非でも最終戦に望みを繋ぎたいところでしたが、今回は優れた個人技に組織力も加わり後半2失点、0-2でグループリーグ敗退となってしまいました。

最終戦は前年の女子W杯覇者、何とか一矢報いたい日本でしたが、高さのある攻撃の前に失点を重ね結局0-4で敗退、初めて正式種目となった大会で結果を出せずに大会を去ることになりました。

3ケ月以上のJリーグ中断期間、鹿島レオナルド選手がパリサンジェルマンに移籍、ラウドルップがJFL神戸に加入、京都オスカー監督は解任

5月18日に前半戦15節までを終えて3ケ月以上の中断期間に入ったJリーグ、その間、ナビスコカップのグループリーグが行なわれていましたが、選手・監督の動きがいくつかありました。

まず7月、鹿島レオナルド選手が鹿島サポーターはもちろんのこと、日本中のサッカーファンに惜しまれてフランスの名門パリ・サンジェルマンに移籍しました。

レオナルド選手は、パリ・サンジェルマンからオファーを受けた時、鹿島を離れ難い気持ちも強かったことから自分を鹿島に呼んでくれたジーコに相談したところ、ジーコはレオナルド選手の将来を考え移籍を勧めたそうです。

7月1日鹿島から正式に移籍発表があり、鹿島での最後の出場は7月3日のナビスコカップ5回戦、ヴェルディ川崎戦の2Lgでした。そして、7月6日のJリーグオールスターサッカーに出場しMIP賞を受賞、出場選手全員から胴上げをされ、日本を離れました。

レオナルド選手は94年7月、鹿島に加入以来3年間でリーグ戦通算49試合出場30得点という成績でしたが、日本のサッカーファンに残したインパクトは絶大でした。

その甘いマスクは女性ファンのハートをわし摑みにしただけでなく、Jリーグ史に残るファンタスティックゴールで不滅の名を刻み、その紳士的な人柄と相まって日本のサッカーファンが誇る外国人選手の一人となりました。

鹿島はJリーグスタート時のジーコ選手といい、それを引き継いだレオナルド選手といい、残ったジョルジーニョ選手と続く見事なリレーでクラブとしての盤石な基礎を築き、王者への道をひた走ることになります。レオナルド選手の存在は、その重要な時期と重なっていました。

同じ7月には、ジャパンフットボールリーグ(JFL)神戸にミカエル・ラウドルップ選手が加入しました。この時32歳、すでに5月には報じられていた移籍でしたが、スチュアート・バクスター監督が広島の監督時代から熱望していた選手のようで、バクスター監督が神戸の監督に就任、Jリーグ昇格のためにもということで加入した大物でした。

ラウドルップ選手が日本のサッカーファンに知られたのは1985年12月のトヨタカップにユベントスの一員として来日した時からです。そのチームはミシェル・プラティニが司令塔として君臨していたチームで国立競技場で世界一に輝いた試合でした。

この試合、プラティニ選手の幻のゴールとなったリフティングからのボレーシュートが有名ですが、21歳の若きラウドルップ選手が1-2とリードされた後半37分、相手ペナルティエリア右サイトに流れたボールを追って、ゴールライン際角度のないところからシュートを放ち、起死回生の同点ゴールをゲットしたプレーも記憶に残るプレーでした。(動画もつけておきます)

その後、1990年8月にはクライフ監督が率いるFCバルセロナの一員としても来日しており、当時の日本リーグ選抜と対戦しています。

ラウドルップ選手は、FCバルセロナでプレーしたあとレアル・マドリーでもプレーしており、スペインリーグの二大ビッグクラブでの経験を持つ、まさにビッグネームそのものです。

主戦場が、露出の少ないJFLに後半戦からの加入でしたが、デビュー戦となった8月18日の16節ブランメル仙台戦で初ゴールを含む 2ゴールのデビューを飾り、その実力を発揮すると、第21節のコンサドーレ札幌戦では、移籍後初のアシストを含め3アシストを記録するなど、目覚ましい活躍を見せて5-1での勝利に貢献しています。

その後、ワールドカップ欧州予選出場のためにチームを離れることもありましたが、終盤のJリーグ昇格争いの中、最終節を前にした福島FC戦では決勝ゴールを含む2ゴールを決めるなど、Jリーグ昇格条件の2位以内確保に見事に貢献して見せました。

翌1997年シーズンにはミカエル・ラウドルップもJリーグで雄姿を見られることになりました。当初下部リーグに入団したスーパーな選手で、その後Jリーグでその雄姿を見せてくれた筆頭はジーコ選手であり、2人目は柏でブレーしたカレカ選手です。ラウドルップ選手は3人目といえます。

一方、Jリーグ前半戦を15連敗という不名誉な記録で終わった京都・オスカー監督は、ナビスコカップも指揮を取り続けましたが、3戦目(2節1Lg)が終わった6月10日、電撃解任されました。

オスカー監督は、Jリーグスタート前の日産自動車監督時代、年間3冠を達成した手腕を買われ、1995年JFL京都監督に就任しました。その年、見事京都を昇格に導きましたが、Jリーグでの戦いでは序盤、守備陣の力不足が露呈して連敗を重ねてしまいました。

中盤以降はチームが自信をなくしてしまい、立て直しが効かないまま前半戦15試合、一つも勝てないまま中断期間に入りました。

それでも球団フロントは、オスカー監督に継続指揮を任せる意向だったようですが、ナビスコカップに入っても勝てない試合が続いたことで、オーナーである稲盛和夫京セラ会長の鶴の一声で解任が決まったようです。

そして与那城ジョージ元ヘッドコーチが監督代行として指揮を執ることになりました。

大物外国人としてこのシーズンから加入したばかりのヴ川崎・ドニゼッチ選手は前半戦だけで早々と移籍してしまいました。かわりにマグロン選手が加入しています。

また清水のトニーニョ選手も、中断中にブラジル、バスコ・ダ・ガマに移籍しました。トニーニョ選手はJリーグスタート前の1991年夏に当時の読売クラブに加入、FWの一角として活躍しましたがJリーグスタート前のシーズンに清水に移籍、1995年シーズンには浦和にレンタル移籍して、このシーズン再び清水に復帰しましたがケガの影響もあり精彩を欠いていました。

Jリーグ開幕当時、ゴール後に披露した飛行機ポーズは、その後多くのJリーガーも真似をする定番ポーズになり、日本リーグからJリーグにまたいで長く活躍した外国人選手の一人といえます。

第4回目となるこの年のコダックオールスターサッカーは、7月6日、新装なった大阪・長居スタジアムで開催されました。

前年度の総合順位が奇数順位のチームから選ばれた選手が「Jヴェガ(織女星)黄色のユニフォーム」、偶数順位のチームから選ばれた選手が「Jアルタイル(牽牛星)赤のユニフォーム」に分かれ、ファン投票結果をベースに、他の大会参加のためや、ケガによる欠場などを理由に監督推薦により選手入れ替えで選ばれた合わせて30人の選手が、満員の4万観衆に見守られて戦いました。

Jヴェガ(黄色のユニフォーム)には、この試合が日本での最後のプレーとなる鹿島・レオナルド選手、同じ鹿島のジョルジーニョ選手、前年のオールスター戦には選出されなかった名古屋・ストイコビッチ選手が顔を揃えたのを始め、名古屋から合わせて6人選出されたのが目を引きました。

一方のJアルタイル(赤のユニフォーム)には、中盤と前線の選手を浦和の3人(岡野雅行、福田正博、福永泰各選手)、磐田の2人(藤田俊哉、名波浩両選手)など、すべて日本人選手が占めているのが目を引きました。

試合はJヴェガのストイコビッチ選手がドリブル突破から2ゴールをあげると、Jアルタイルも藤田俊哉選手と、京都から唯一選ばれたカルロス選手の糸を引くような30mのFKのゴールで2-2のまま終了、初のPK戦に持ち込まれましたが4-3でJヴェガの勝利で終えました。

MVPには2ゴールのストイコビッチ選手、MIP賞(テレビ視聴者投票による最も印象に残った選手賞)にはレオナルド選手が選ばれラストゲームに花を添えました。

試合後、レオナルド選手は選手全員から胴上げされて移籍の旅立ちとなりました。

96ナビスコカップは清水は悲願の初タイトル

Jリーグ中断期間のあいだに行なわれた96ナビスコカップ。前年、リーグ戦試合数が多かったため実施されなかったナビスコカップ、本来でしたらJリーグ準会員となっているジャパンフットボールリーグ(JSL)も参加できるカップ戦でしたが、JSLの日程が過密だったことから参加を見送りましたので、Jリーグ16チームによる戦いとなりました。

この年は、予選リーグに初めてホーム&アウェーの連戦方式が導入されました。ただ、レギュレーションに不備があったため興味をそぐ試合が出てしまいました。1Lg、アウェーで4-0で敗れたチームが2Lgのホームゲームで主力選手を温存、ホームのサポーターから「捨てゲーム」と批判される試合が現実に発生したからです。

欧州のように「アウェーゴール2倍ルール」にしておけば、戦い方が変わったはずと見られただけに、その検討をせずに単なるホーム&アウェーの連戦方式にしたことが批判されました。

Jリーグ16チームをA.B二つのグループに分けて行なわれた予選リーグのさなか、2月に大けがをして療養中だった小倉隆史選手が復帰して元気なプレーを見せてくれた明るい材料とベンゲル監督が移籍するのではという名古屋の話題が注目を集めました。

予選リーグの結果、Aグループから柏と平塚が、Bグループからヴ川崎、清水が準決勝に進出しました。

グループリーグはホーム&アウェー方式がとられましたが、準決勝、決勝は一発勝負で決着ということになりました。9月4日の準決勝は、ヴ川崎が2-1で柏を退け、清水は5-0と平塚に完勝しました。

決勝は9月25日、国立競技場でのカードは今シーズンからアルディレス監督が指揮をとっている清水と、かつて清水の指揮をとっていたエメルソン・レオン監督を迎えたヴ川崎、Jリーグ最初のタイトル戦1992年のナビスコカップ決勝以来のライバル関係に新たな因縁が加わった試合でした。

ナビスコカップは第1回大会から3連覇を果たしているヴ川崎、4連覇をめざしてカズ・三浦知良、北澤豪、ビスマルク、柱谷哲二、菊池新吉の各選手ら経験豊富な選手たちに、新加入のFWマグロン、菅原智各選手らを加えた布陣、一方の清水は、長谷川健太、大榎克己、堀池巧各選手、いわゆる「清水三羽ガラス」がベテランの域に入って、Jリーグスタート以来まだ無冠の汚名をそそぐべく、沢登正朗、斉藤俊秀、GK真田雅則各選手に加え、前シーズン後期、鹿島から加入のサントス選手、ヴ川崎から加入の三浦泰年、永井秀樹各選手、そして新加入のFWオリバ選手を加えた布陣で望みました。

試合は前半、清水がパスサッカーで押し気味に進めたものの0-0で折り返しましたが、後半から終盤にかけてスリリングな展開となりました。

まず後半23分、永井秀樹選手のドリブルからのパスを受けた長谷川健太選手が左足を振り抜き豪快なゴールで先制、後半36分には沢登選手からのFKをオリバ選手が合わせて2-0、勝負あったかと思われた追加点でしたが、ヴ川崎は後半42分、CKビスマルク選手からのボールを交代でピッチに入ったばかりの西沢淳二選手がヘディング、これが清水・堀池選手の膝にあたってゴールに吸い込まれてしまうオウンゴールで1点返すと後半終了間際、またしてもビスマルク選手からの正確なCKがアルジェウ選手のヘッドにドンピシャ、試合を振り出しに戻したのです。

試合は延長に入りましたが、すぐまた動きました。清水は延長前半1分、相手ゴール前でゆさぶるようなパスからサントス選手がリードを奪う3点目をゲットしました。しかし試合はこれでは終わらず、延長後半1分、今度はヴ川崎が、カズ・三浦知良選手から中央に送られたクロスをマグロン選手と玄新哲選手が短いパス交換、それをビスマルク選手に送ると冷静にゴールに流し込み再度同点に追いついたのです。

双方が勝利に対する激しい執念をみせた試合、結局3-3のままPK戦へともつれ込んで行きました。

PK戦は、清水GK真田選手が読みを的中させながら2人目マグロンのPKを止めたのに対して清水は、沢登、サントス、大榎、森岡隆三選手が次々と決め、最後にオリバ選手が決めると清水イレブンはオリバ選手に駆け寄り初タイトルの喜びを爆発させました。

ヴ川崎はカズ・三浦知良選手、ビスマルク選手、北澤選手など、コンビネーションパスを得意とする選手がいる中で、長身のマグロン選手にロングボールを集めたり、セットプレーでも長身選手のヘディングに頼るなど、いわゆるパワープレーを多用するレオン監督の戦術が、敵将アルディレス監督をして「ヴェルディはシンプルな戦術。戦術の良し悪しを比較はできないが、うちのほうが少し良かったのでは」と言わしめる結果となりました。

清水はホームから離れた国立競技場にもかかわらず、イエロー一色といえるサポーターの中で歓喜の表彰式をあげましたが、この日の入場者数は28,232人、これまでなら双方25,000人づつ合計50,000人のサポーターで国立競技場がイエローとグリーンに二分されておかしくないカードでしたが、この日の入場者数は、そのままヴェルディサポーターの減少を示していました。この日の入場者数とサポーター数のあまりの違いは、両クラブの状況を象徴していました。

サッカー王国・清水ならではの同族的テイストが、かえってタイトル奪取を遅らせてしまったという加藤久氏の俯瞰的見解

清水エスパルスのJリーグ初タイトルは、意外なほど時間がかかりました。1992年のJリーグ最初の公式戦・ナビスコカップのファイナリストとなった清水エスパルス、その試合と翌年のナビスコカップも優勝を逃し、1993年Jリーグ後期、1994年前期もともに2位、まさにシルバーコレクターと呼ばれるほど惜しい成績が続きました。

なぜ勝てなかったのか、いろいろ指摘されてはいますが、1993年後期にヴ川崎から清水に移籍して1年間在籍した加藤久選手が、のちに著書「個性を束ねて勝つ ひとりの集団」(1997年4月講談社刊)で次のような興味深い見解を述べています。

「エスパルスのよさは、サッカーの土壌が肥えていること。そういう点での刺激には凄いものがあった。」

「反対にマイナスだなと思えたのは、選手とファンが地縁、血縁でつながりすぎていること。みんなのエモーション(注・喜怒哀楽といった心の動き全般)が一緒だということ。一つの事態に皆同じ反応をすることが多かった。みんな同じだからひとりが悪い時はみんなも悪い。みんなで落ち込むから立ち直りのきっかけが掴めない。エスパルスにはそんなところがあった。」

「こういうやり方ではナンバーツーになれても、ナンバーワンにはなれないのではないか。チームの中に違う反応をする人がいて、みんながつまづいている時に、こっちだと言ってくれる選手がいる必要がある。それがあれば迫力のあるチームになれると感じていた。」

「いわばサッカー王国の負の部分というか、”同族的”であること、それぞれのテイスト(注・持ち味やメンタリティなどの部分)が同じであることが、逆に足を引っ張っているように思えた。」

この加藤久氏の俯瞰的見解に従えば、1995年シーズンに清水の監督となった宮本征勝氏が鹿島を戦力外となったMFサントスを呼び寄せたり、この1996年シーズンに監督に就任したアルディレス監督が同じアルゼンチン人のFWオリバ選手をチームの主軸に据えたのは「みんながつまづいている時に、こっちだと言ってくれる選手」という意味で効果絶大だったのかも知れません。

いずれはタイトルをとるであろうと言われていたチームの、やや遅ればせながらの初タイトル獲得は、この年の大きなニュースの一つになりました。

Jリーグ後半戦スタート、いきなり名古屋・ベンゲル監督辞任、アーセナルに移籍

16チームによる1シーズン制、30試合の長丁場の戦いとなったJリーグ、後半戦は8月28日16節から再開しました。5月18日の前半戦終了から3ケ月以上、まるで違うシーズンの戦いぐらいの中断期間があった後半戦、悲喜こもごもの表情がありました。

前半戦15試合勝てずに終わった京都サンガ、中断期間に行なわれたナビスコカップでも1分け2敗と連敗脱出できない成績に業を煮やしたクラブオーナーの京セラ稲盛会長のツルの一声でオスカー監督が解任され、与那城ジョージ氏が監督代行となりました。

次いで、すっかり強豪チームに変身した名古屋に激震が走りました。その手腕に対する評価が高まる一方だったベンゲル監督の退任が発表されたのです。Jリーグ後半戦に入って5連勝、20節を終えて首位鹿島に肉薄する2位となったところでの発表でした。

すでに一部報道で流れていたこともあって「やっぱり」という声が大勢でしたが、イングランド・プレミアリーグの名門アーセナルの監督就任が発表されたのです。

9月26日の21節ホーム瑞穂球技場の柏戦が最後の指揮となり日本のサッカーファンに別れを告げました。

ベンゲル監督については「伝説の年1994年」の中で「ベンゲル監督もJリーグに」という1項目を設けて紹介しましたが、名古屋グランパスを強豪チームに押し上げたばかりでなく、その考え方、特にサッカーに取り組むメンタリティを鋭く指摘したことで日本サッカー全体にも大きな影響を与えた指導者でした。

ベンゲル監督、就任後まもなくぶち当たった「異文化間のギャップ」という壁

1995年シーズンの開幕前キャンプの段階から本格的なチーム作りが始まり、それぞれ意図が明確なトレーニングを段階を踏んで積みましたが、シーズンが開幕してしばらくは、それが意図通りに浸透していないことに気が付きます。そこでベンゲル監督は「異文化間のギャップ」という壁にぶち当たったのです。

ベンゲル監督が1997年9月になってから、まとめた「勝者のエスプリ」という著書にそのことが紹介されています。

「選手たちは私に具体的な指示を求めてきたが、私はそれに答えることができなかった。」

「日本人が常に厳格で、明確に定義された任務を求めているということに気づくまで、時間がかかってしまったのだ。」

「私は選手たちにもっと自立した、自由な表現を求めていた。」

「私に言わせれば、ボールを支配するのはボールを持っている選手であるべきなのだ。(中略)だが選手たちは、それをゲームのシチュエーションの中で学ぶより前に、まず私が適切と思う方法を教えることを期待していた。」

「選手が私に期待していることと、私が選手に求めていることは、ちょうど正反対だった。」

ベンゲル監督は、Jリーグ開幕からの10試合、2つしか勝てない状況が続いていく中で、ようやく、そのことに気づいたと言います。

そこで、ベンゲル監督は日本人の性格に合った指導とは何なのかを考え始め、それを練習の中で試してみたそうですが、それがヨーロッパでそれまでやってきたやり方とまったく異なる未知の、困難な作業だったと振り返っています。

日本の選手がグラウンド以外のところでも監督と選手のコミュニケーションを求めていることなどヨーロッパではあり得なかったそうですが、それに気づいてからは、なるべく選手とコミュニケーションをとったり、欧州クラブチームの試合ビデオなどを見せながらチームワークの重要性などを話したりしたそうです。

ベンゲル監督が「苦境から脱出するのに天恵ともいえる期間だった」と振り返ったのが1995年5月中旬から6月中旬にかけて1ケ月以上の中断期間があった時だと振り返っています。

ちょうど日本代表がキリンカップに続いて、イングランド遠征でアンブロカップに参加した時期でした。

チームはこの期間を利用してフランス遠征を行ないました。この遠征を機に新たなフィジカルコーチが加わったことも効果的だったそうで、わずか10日間とはいえ、このフランス遠征のあとチームを包む雰囲気が変わったと振り返っています。

そして、まさに再開されたあとの前期残り10試合を9勝1敗という成績で終わったのです。

名古屋はすっかり強豪チームに変身したのです。

この日本人とヨーロッパ人である自分との根本的な考え方の違い、国民性の違いとも言える思考の違いに気づき、だとしたら、どういうアプローチが必要かを考えて行動に移したところにベンゲル監督のベンゲル監督たる所以があるのだと思います。

ベンゲル監督は「サッカーとは、もともと場面場面で選手が自由に選択して表現することこそ本質なんだ」という信念から選手が自己表現したいという意欲を削がないようにしながら、実際の試合の中で起きるシチュエーションに応じて、できるだけ細かく、具体的に選手に考えさせ、自分たちの選択でゲームを展開させていく練習を取り入れたのです。

そう切り替えたからといって、短期間のうちに結果に結びつけることは、たやすいことではありませんが、それができる選手を見極めて起用し、ストイコビッチ選手を中心としたチームプレーが軌道に乗れば必ずこのチームは勝てるという確信のもとでの作業だったから、そのとおり成果が出たのだと思います。まさに炯眼というしかない手腕でした。

そのあとの上昇気流に乗ったチーム成績は、95年前期4位、後期2位、第75回天皇杯優勝、この年退任直前まで2位という申し分ない結果でした。

ベンゲル監督が知った日本人、日本文化のもつ美徳

このような監督がよりビッグなクラブに招かれるのは、自然の成り行きで、むしろ、ビッグクラブで指揮を執ることになるような監督が、この時期Jリーグで指揮を執ってくれたことは幸せなことでした。