現在につながる世界のサッカー、日本のサッカーの伝説の年は、まず1986年、そして1992年、1993年、1994年、1996年、1997年、1998年、1999年、2000年、2002年、2004年、さらに2010年、2011年、2012年、2018年、2022年、

実に多くの伝説に満ちた年があったのです。

それらは「伝説のあの年」として長く長く語り継がれることでしょう。

さぁ、順次、ひもといてみましょう。

伝説のあの年 1986年

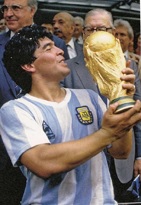

| 「ようこそ、サッカーの世界へ」 この「ヒストリーパビリオン」の「伝説のあの年シリーズ」の最初は1986年です。 なぜ1986年かと言いますと、その後、何十年にもわたる日本のサッカー界の成長・進化・発展の源流、ちょうど大きな川を上流に向かってどこまでも遡っていった時に辿り着く、山奥の中でちょろちょろと流れ始める源流のような、最初の一筋といっていい源が、この1986年にあると思われるからです。 1986年以前にも始まっていた日本サッカー変革の熱意と努力とはいえ、それ以前にも、現在につながる日本サッカーの変革は、先人たちの熱意と努力によって、いろいろと脈々と続けられていましたので、幾つか、それを記憶に残るよう記録に留めておきたいと思います。 例えばテレビで放送された「三菱ダイヤモンドサッカー」、日本でサッカーに携わる人たち、日本代表クラスの人たちから小中学生のサッカー好きまでが、世界のサッカーを映像で知ることができる唯一の機会が、1968年、すなわち1986年から遡ること18年前からテレビ東京系列が放送を始めた番組です。長年聴きなれたテーマ曲のあとに流れる「サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか?」のナレーションが、30分のワールドサッカーの世界にいざなってくれたのです。 この番組が実現するに至ったいきさつは、日本サッカー史に残る物語ですので当「サッカー文化フォーラム」でも別の機会にご紹介します。 テレビによる世界のサッカーの放送といえば、FIFAワールドカップサッカーの放送が1978年(昭和53年)のアルゼンチン大会からNHKで始まりました。 当時、日本のサッカー人気は低迷を続けていましたが、NHKが連続6大会の放送権を獲得したことで実現した放送でした。 1977年1月には、全国高校サッカー選手権の第55回大会(1976年度大会)が、関西会場から首都圏会場に移されて初めての大会が行われました。決勝を戦った浦和南と静岡学園、会場の国立競技場は約6万人で埋め尽くされ、高校サッカー人気の幕開けとなりました。 1977年の夏からは全日本少年サッカー大会がスタートしています。この頃から各地域のサッカースポーツ少年団が全国規模の数に増え、1977年に読売新聞社主催により東京・よみうりランドを会場に開催されました。全国で地域予選、県予選などを勝ち抜き、よみうりランドの全国大会を目指すのが小学生の夢となったのです。 1980年からは、2年前に「ジャパンカップ」の名称でスタートしていた日本代表チームの強化の場として海外チームを招待しての国際大会が、キリンビール㈱の協賛を得て「キリンカップサッカー」として再スタートしました。 1981年2月には、いわゆるトヨタカップサッカーの第1回大会、正式名称「トヨタ ヨーロッパ/サウスアメリカ カップ」が東京国立競技場で開催され、第2回目以降は12月開催となり、世界最高峰のクラブ同士の決戦が日本で見られることになりました。 1981年には、高橋陽一さんの漫画「キャプテン翼」の連載が週刊少年ジャンプで始まりました。そして1983年からはテレビでアニメ放送が始まり、よみうりランドを目指して日々サッカーに没頭していた日本のサッカー少年を虜にしていきました。 ざっとあげただけでも、先人たちの熱意と努力によって、これだけの下地が整えられていた先に1986年が来たのであり、1986年の出来事というのは、その年、突如降って湧いた出来事ではないことを押さえておきたいと思います。 いまあげた、先人たちの熱意と努力によって整えられた下地の数々には、その後の日本サッカーの成長・進化・発展を見ていく上でも欠かせない共通点があります。 これは、日本のスポーツ界とりわけサッカー界にとっては、恵まれた環境が到来したことを意味しています。スポーツの世界が振興していくためには、どうしても経済的・資金的な裏付けが必要であり、1970年代から1980年代の日本経済、日本の産業界は高度経済成長の恩恵を受けて、世界から「経済大国」と呼ばれる基盤を作り上げたことで、産業界がスポーツの支援に目を向けられる状況が到来したのです。 ところが実は、産業界からのサッカー界に対する経済的支援が、すんなりと受け入れられた訳ではないというところも押さえておきたいと思います。 天皇杯は日産、日本リーグとカップ戦は古河が二冠、高校サッカーは清水商が初優勝それでは「伝説の1986年」をひもといていきましょう。 前年9月から3月まで行われた85-86シーズン日本リーグ(第21回)は、本命と見られていた読売クラブと日産自動車が、ちょうど1985年秋に行われたメキシコW杯アジア予選に代表選手を多く送り出していた影響を受けて振るわず、ダークホースの古河電工が優勝しました。古河はJSLカップ(リーグカップ)も制して2冠となりました。 日本リーグでは、1986年2月8日の第16節、三菱対日立戦で日立のFW西野朗選手が8試合連続得点を達成し、釜本邦茂選手の記録(釜本は2度記録)に並んだほか。2月1日の第15節、読売対フジタ戦では、読売クラブの菊原志郎選手が後半から途中出場し、16歳7ヶ月という当時のリーグ最年少出場を記録しました。 「全日空、日本リーグ試合ボイコット事件」、チーム内に生じたクラブ創設時メンバーと全日空の対立が原因 1986年3月22日の第22節、85-86シーズンの最終節、東京・国立西が丘サッカー場で行われた全日空vs三菱重工戦で、それは突然起こりました。 大慌ての全日空はスタメンで残った6人に、控え選手で残った2人を加え、試合成立に必要な8人で試合開始に臨みました。試合の途中からは、さらに2選手が加わり10人で続けました。試合は6-1で三菱が勝利しましたが、集まった約800人の観客は、最初は状況がつかめず、試合開始予定を10分以上過ぎても始まらないことから、一時は「入場料返せ!」のヤジが飛ぶなどしましたが、人数が足りない試合を観戦することになり、複雑な思いでスタジアムを後にしました。 この当時、日本サッカーリーグ(JSL)には、まだ、こうした事態に対処するリーグ規定がなく、まずクラブ関係者から、次にボイコットした6選手から事情を聞き、日本サッカー協会の規律委員会に結果を報告しました。 しかしボイコットした6人の選手に対しては、サッカー界からの永久追放に等しい重い処分が下ったのです。 その著書によれば、すでに「全日空スポーツ」という名称で法人化していたクラブ側は、親会社である全日空に状況を報告。当時、全日空スポーツの社長を務めていた人が、親会社・全日空の若狭得治会長の側近、長谷川章氏だったこともあって、クラブとしての全日空への処分が穏便に済むように手を尽くしたといいます。 それにしても、なぜ、このような事態になったのか、そこには、横浜市内のアマチュアチームとしてスタートしてきた当時からチームに愛着を抱いてきた選手たちが、途中から実業団チームへの衣替えを図るため関与を強めてきた全日空側に抱いた、抜き差しならない不信感が横たわっていたようです。 かねてから全日空側がチーム専用の練習グラウンドの確保に冷淡だったり、全日空が海外や他のチームから獲得した選手と比較して、横浜のクラブチーム時代からいた選手に対する待遇が余りにもお粗末だと不満を抱いていた彼らにとって、この通告は、許しがたい全日空側の仕打ちに思われました。 日本サッカー協会・規律委員会による決定で、クラブとしての全日空には寛大な処分が、ボイコット事件を起こした6人には、サッカー界からの永久追放に等しい重い処分が下ったわけですが、その後、無期限停止処分を受けた6選手のうち3選手は1989年までに処分が解除されました。 横浜市中区の「横浜サッカークラブ」を創設起源とするチームに対して、途中から全日空がクラブ運営への関与を強める中、次第にもともとのチーム出身者を排除するかのようなチーム運営の手法が、後年1998年、禍根を残す事件に繋がる体質なのではないかと、この時はまだ誰も知る由も、考えるすべもありませんでした。 日本リーグ(JSL)低迷からの脱却、PR作戦第二弾、前年の釜本邦茂選手に続き、明石家さんまさん起用のポスターを発表 この頃から日本リーグ(JSL)事務局は、何とかサッカー人気を盛り返したいと策を講じ、前年のリーグ戦開始にあたって、リーグ発足20周年記念として日本サッカー最高のストライカーと讃えられた釜本邦茂選手を起用、オールヌード写真に「格闘技宣言」のキャッチフレーズを付けたポスターが話題となったことから、このシーズンは、明石家さんまさんを起用、「見せてくれ、蹴闘」のキャッチフレーズつけたポスターを発表、「さんまさん」はその後もテレビでたびたび話題にしてくれたのでした。 日本リーグ(JSL)は1965年に創設された、アマチュアスポーツ界で最初の全国リーグであり、日本スポーツ界をリードする存在でした。1968年のメキシコ五輪サッカー銅メダル獲得の頃は、釜本邦茂選手、杉山隆一選手といったスター選手の全盛期だったこともあり、1試合の平均観客数が7500人ほどと、当時とすれば大人気の時代でした。 そして1984年、日本代表における通算得点を、76試合で75点叩き出すという驚異的な記録を残して、ヤンマー所属の釜本邦茂選手が現役を引退、その引退試合には、あのキング・ペレも駆けつけ、釜本邦茂選手を肩車して場内を回るという伝説の光景を残して、まさに一つの時代が終わったのでした。 メキシコW杯開幕、マラドーナの大会に5月31日にW 杯メキシコ大会が開幕しました。 前年に日本が、アジア予選で韓国にホーム&アウェーの決戦に敗れて出場を逃した大会です。アジアからは韓国とイラク、当時は24ケ国出場の大会で6組のグループリーグ2位までと各組の3位のうち4ケ国までが決勝トーナメントに進出できました。 この大会ではワールドカップの歴史に残る2つのゴールが準々決勝のアルゼンチンvsイングランド戦で生まれました。 スタジアム全体としては、それがどういうゴールだったのか、よくわからないうちに、まもなく次の歴史的ゴールが生まれました。後半9分でした。 マラドーナの2つのゴールでイングランドを破ったアルゼンチンは、続く準決勝でもマラドーナが2ゴールでベルギーを退けました。 決勝の相手はベッケンバウアー監督率いる西ドイツです。この試合、マラドーナは司令塔役に徹して味方を使いました。2点をあげてリードしましたが、後半西ドイツが「ゲルマン魂」と呼ばれる粘り強さを発揮して同点に追いつきました。しかし最後は、後半33分、マラドーナからの縦パスに反応したブルチャガが決勝ゴールを叩き込んだのです。 こうしてマラドーナ率いるアルゼンチンが優勝、世界中の子供たち同様、そのプレーをテレビで見た日本の子供たちも夢中にさせてしまいました。 マラドーナ選手は1960年生まれ、この年26歳、まさにサッカー選手としてキャリアのピークに差し掛かろうとする年でした。1979年にはワールドユース選手権が日本で開催され、その時にキャプテンとしてアルゼンチンを優勝に導いたことから、日本でも当時から知名度の高い選手てした。ちなみに1979年にはワールドユース選手権には日本も開催国として出場、惜しくもグループリーグ突破を逃しましたが、風間八宏選手、水沼貴史選手、尾崎加壽夫選手らがマラドーナ選手と同じ世代ということになります。 のちにNHKが「こどもパビリオン」という番組でマラドーナ選手を紹介した番組を放送していますが、それによるとマラドーナ選手は8人兄弟の5番目で、初めての男の子だったそうです。自ら熱狂的サッカーファンで草サッーチームの監督もしていた父親は、息子をプロサッカー選手に育てたいという夢を抱き3歳の誕生日に真新しい皮のボールをプレゼントしました。それまではゴミ袋を丸めたものやパンクしたゴムボールを蹴って遊んでいたマラドーナ選手は、大切なボールを抱いて寝ながらボールを友達にした生活を始めました。 その番組の中でマラドーナ選手がこう語っています。「サッカーがうまくなるために一番大切なことはサッカーを好きになること、速く走れるようにとか筋肉を鍛えなければとか、そんなことを小さいうちは気にしちゃダメだ。少しでもボールと遊んで、ボールを自分の身体の一部のように自由に扱えるようになることが大切なんた。スピードとか耐久力は大きくなればどんどう伸びていくけど、ボールさばきだけは子供のうちに身に付けておかないと・・。大きくなってからは身に付かないから。ボールさばきの技をおろそかにして走ってばかりいたら、いつまでもランナーのままさ。子供の頃からボールでたくさん遊んだ子しか優秀なサッカープレーヤーにはなれないってわけだ。」 マラドーナのようなプレーをしたい、日本中のサッカー少年がマラドーナの虜に日本では、1983 年から始まった「キャプテン翼」のテレビアニメに触発されて、多くの子供たちがサッカー少年団の一員に加わっていました。マラドーナは、その子供たちの具体的な目標となる選手として出現したのです。 のちにアトランタ五輪アジア最終予選を勝ち抜き、日本を28年ぶりのオリンピックサッカー出場に導びく原動力となった前園真聖選手は、さしずめ、その代表格です。当時、鹿児島県の北西部、現在は川内市などと合併して薩摩川内市となっている東郷町のサッカー少年だった前園選手は、町のスポーツショップのおじさんから「ドリブルの得意なマサにぴったしのビデオがあるぞ」と、マラドーナのビデオテープを貸してもらったのです。 当時のことが「前園真聖物語(大貫哲義著)」にこう紹介されています。 前園選手のように夢中になったサッカー少年が、全国に無数に生まれ、来る日も来る日もドリブルやフェイントに明け暮れた様子が目に浮かぶようです。一人のスーパースターがかくも多くの日本の少年たちを突き動かしたのです。 横浜の小学2年生だった中村俊輔選手もその一人でした。中村俊輔選手は幼稚園の年中組の年からサッカーを始めていて、小学校に入る頃には友達とミニゲームでテクニックを磨くほどのサッカー少年になっていました。 中村俊輔選手は、メキシコW杯でのマラドーナの活躍をまとめたビデオを両親にねだって購入し何度も繰り返して見ていたそうです。 「天才レフティ中村俊輔」(中村俊輔担当記者グループ編、2001年ラインブックス刊)には、その研究の詳しさについて、次のようなエピソードが紹介されています。 「俊輔は、そのスルーパス1本を的確に分析していました。パスを受けたタイミング、相手のディフェンダーの動き、味方フォワードの選手が、どうしてあの場所に走り込んできたか。ボールを受けたあとなぜ、横に流れたかなど、すべて理由づけでぼくに説明するんです。一緒にビデオを見ながら解説してくれたこともあります。」「その時の俊輔の目は真剣そのものでしたね」 かつて世界のサッカー界では、ベレやクライフなどがスーパースターと呼ばれましたが、子供たちからこれほど憧れの対象となったスーパースターはマラドーナが初めてであり、母国アルゼンチンでは、これ以上の英雄はいないと思われるほどの英雄となりました。 この「サッカーの世界にようこそ」というサイトの「ヒストリーパビリオン」の「伝説のあの年」を1986年から始めることにした大きな理由の一つが、この年、高橋陽一さんの漫画「キャプテン翼」とメキシコワールドカップで生まれたスーパースター「ディエゴ・マラドーナ」が相乗効果となって、日本のサッカー人口の裾野が大きく広がった節目の年であるということもあるのです。 それを調べると登録者数が大きく増えた時期が2回あります。一つが1983年から1987年の期間、もう一つが1991年から1995年の期間です。後者のほうは「Jリーグ効果」であることは疑いの余地がありませんが、前者のほうが「キャプテン翼」と「ディエゴ・マラドーナ」効果の時期だといえます。この期間「4種登録者数」と呼んでいる小学生年代の登録者数が1983年から1987年の4年間で1.42倍、実数で約2200人増加しています。その他の時期が緩やかな伸びしかみられないことを考えると、これは明らかに裾野が大きく広がった時期といっていいと思います。 「キャプテン翼」のテレビアニメだけでは、ここまで数字に表れるのは難しかったと思いますが1986年に誕生したスーパースター「ディエゴ・マラドーナ」が子供たちの「サッカー事始め」をさらに後押ししたのだと思います。 ディエゴ・マラドーナは、アルゼンチンをワールドカップ優勝に導いたことで英雄になったわけですが、彼を母国の英雄にした理由はもう一つありました。それは彼が歴史に残るゴールをあげた対戦相手がイングランドだったことと関係しています。 しかし、サッチャー政権下の英国(イングランド)が断固とした方針と欧州共同体(EC)などの協力も得て反撃、3ケ月後、アルゼンチンが降伏する形で紛争が終結しました。 「サッカーというスポーツが、国民感情をも背負った形で戦われることが往々にしてある」とよく言われますが、この大会におけるマラドーナの活躍も、アルゼンチンの国民感情を何倍にも増幅させたに違いありません。 この大会、ベスト8には前評判の高かったブラジル、フランスをはじめ強豪国が順当に勝ち残りました。そのブラジルとフランスは準々決勝で激突、1-1のままPK戦となりフランスが勝利しました。前回大会の雪辱を期したブラジルの黄金のカルテットは、またも大会を去ることになりました。 この 1986年メキシコワールドカップ大会、日本の選手にとっては、まだまだ夢の舞台でしたが、日本人レフェリーとして高田静夫さんが、6月12日のグループリーグD組3戦、スペインvsアルジェリア戦で日本人として初めて主審の笛を吹いており、一足先に世界のトップレベルにたった年でもあります。(ちなみに日本人審判が初めてワールドカップ大会に選ばれたのは1970年大会、丸山義行さんが線審(現在の副審)としてでした) FIFAアベランジェ会長「1998年もしくは21世紀最初のW杯はアジアで」と発言メキシコW杯期間中のFIFA会長の会見で、のちの日本サッカー界の一大転機となる起点の意味合いが含まれた発言が飛び出しました。当時の FIFA 会長で、世界のサッカー界を牛耳っていたアベランジェが「1998年もしくは21 世紀最初のW杯をアジアで開催したい」と打ち上げたのです。 のちにFIFAから正式打診を受けることになりますが、FIFAとしては欧州と南米だけに偏ったサッカー地図を世界中に広げたいという願望を抱いており、北米、アジア、アフリカでのサッカー振興を図るためにW杯を開催したいと考えていたのです。 アベランジェ会長の脳裏には「アジアで開催するとすれば、それは日本しかない」という思いがあったことは間違いありません。1979年にワールドユース選手権を開催した日本が優れた開催能力を持っていることを知っており、加えて、キャノン、富士フィルム、日本ビクターといった日本企業がワールドカップのメインスポンサーとして常連だったのです。 このワールドカップのメインスポンサーとなる企業各社をアベランジェ会長率いるFIFA(国際サッカー連盟)に結びつけたのが広告代理店国内最大手の㈱電通でした。㈱電通は1982年にドイツのスポーツメーカー・アディダス社と共同で「ISL」というスポーツマーケティング会社を設立、世界的なスポーツイベントのスポンサーになることによって国際的な認知度を高めたい大企業と、企業からの協賛金により財政基盤を強化したいFIFAなどのスポーツ団体をマッチングさせるエージェントとして急速に力をつけていきました。 アベランジェ会長の脳裏には、スポーツマーケティング会社「ISL」を通じて気脈を通じている電通の存在が心強く映っていたことでしょう。 ただ、日本がまだ出場したこともない「夢のまた夢であるW杯を日本で開催できるだろうか」と多くのサッカー関係者が半信半疑でしたが、この発言をよりどころに行動を起こした一人の日本サッカー協会関係者がいました。 当時、日本サッカー協会理事でアジアサッカー連盟の委員でもあった村田忠男氏でした。村田氏は三菱重工時代の海外赴任で身に着けた語学力を活かして、日本サッカー協会の海外対応を長く経験しており、すでに、いずれ日本がワールドカップを招致できる時が来ることを予見していました。 村田忠男氏は神戸市の出身で、中学時代からサッカーを始めており、関西学院大学に進み、長沼健氏の1年後輩に当たります。その後、三菱重工で香港駐在の経験、英語が堪能でした。 村田氏は、さっそく6月19日の日本サッカー協会理事会の企画委員会で「将来のワールドカップについてどう考えるか」について検討することを提案、自らが委員長となって進めることについて承認を得ました。 そこで、村田委員長は、10月、山梨県韮崎市だ開催されたサッカー協会各県理事長会議に招致活動への着手を提案、会議では、まさしく誰もが半信半疑でしたが、村田氏の説得により全県から賛同を得て、特に自治体を招致活動に巻き込む運動が動き出しました。 その一方、マスコミなどからは「W杯招致活動、大いに結構、但し一つだけ条件付き、それは日本がW杯出場を果たすこと、これが先決」といった声も大きくなりました。しかし、それについても日本サッカーリーグ(JSL)が、プロ化を推進していくことでレベルアップを図り、ひいてはW杯出場権獲得につながるという認識をもって水面下で検討していましたから「W杯招致」と「プロ化推進」は、ここにきて時代の要請とも言える状況になってきたのです。 のちに、日本サッカーリーグ(JSL)木之本事務局長が、プロ化検討の場に村田氏の参加を要請した時、意見交換の中で二人は「W杯を招致するためにも日本代表がW杯に出場することが不可欠、そのためにはリーグのプロ化が不可欠」という共通認識を持つことになりました。 このアベランジェ発言と、それを受けた村田氏の行動、そして木之本氏とのすり合わせによって「W杯の招致」と「リーグのプロ化」は日本サッカー界の悲願であり、のちの日本サッカーが成長・進化・発展を遂げる車の両輪のような関係になったのです。 |

|

全日本少年サッカー大会は10回目、全日本女子サッカー選手権は8回目

1977年から始まり、夏休みの風物詩として、すっかり定着した全日本少年サッカー大会は第10回目の節目を迎え、東京・よみうりランドを会場に開催されました。メキシコW杯直後のマラドーナ人気が冷めやらぬ中、激戦が繰り広げられた結果、決勝は6度目の優勝を目指す静岡・清水FCと初優勝を目指す群馬・FC邑楽の対戦になり、激しい点の取り合いの末4-4で引き分け、優勝を分け合いました。

一方、1977年から始まった全日本女子サッカー選手権は8回目を迎えました。決勝は前回大会まで6連覇を続けている清水第八に読売ベレーザが初めて挑みました。その結果、清水第八が1-0で勝利、見事7連覇を達成しました。

この年は、全国高校サッカー選手権で清水商、全国少年サッカー大会は清水FC(群馬・FC邑楽との両チーム優勝)、そして全日本女子サッカー選手権の清水第八と、静岡県清水市のチーム各カテゴリーの優勝を総なめにした年でした。

清水第八の連覇は、翌年読売ベレーザにリベンジされる形で途切れましたが、その後もこの記録は破られていません。

7連覇で有名なのは全日本ラグビー選手権の新日鉄釜石(1978~1984年)と神戸製鋼(1988~1994年)の7連覇です。清水第八も含めて7連覇で途切れてしまったのは単なる偶然ではないものを感じます。清水第八の7連覇(1980~1986年)は日本サッカー史に残る金字塔と言えます。

日本サッカー界に初めてのプロ契約選手が二人誕生国内では、この年、奥寺康彦選手がドイツから日本リーグに復帰、木村和司選手とともに、日本初のプロサッカー選手が誕生しました。 日本サッカー界初のプロ契約選手誕生というのは、日本サッカー協会から容認されたことでこの年5月24日施行された制度ですが、その誕生までの道のりは険しいものでした。 それまでの日本サッカーリーグ(JSL)には、すでに実態的にプロ契約同然の形でプレーしている外国人選手もいたのですが、表向きは各企業所属の社員選手ということでした。 当時、日本サッカーリーグ(JSL)の事務局は代表者の総務主事に森 健兒氏が、事務局長には木之本興三氏が就いていました。 森氏や木之本氏は、日本のサッカー界でクラブ組織の先駆けとなった読売クラブや、初のプロ契約監督として選手にも契約選手方式を導入していた日産自動車などの実態を調べて、限りなくプロに近い選手が多数いることを知り「試合に勝って勝利ボーナスを貰うチームと一銭も貰わないチームの選手が同じ土俵で勝負することに無理がある」との問題意識からプロプレーヤー制度の創設を日本サッカーリーグ(JSL)傘下の各チームに訴えました。 しかし、当初、各チームからは「選手がプロ契約になっても、せいぜい現役生活は10年、それが終わったあとの人生はどうするんだ?」というリスク懸念も大きかったのです。 しかし、森氏も木之本氏も「サッカーにとことん打ち込みたいと考える人間は、短い期間でも自分が輝いけるなら、そちらを取る。サッカーができなくなった後、仕事に戻れる保証のある社員契約のほうを選ぶなんてことはしない。」 それにより日本サッカーリーグ(JSL)傘下の各チームからのコンセンサスが得られたことから、1985年11月、日本サッカー協会に「選手のプロ化」案件を提出したのでした。 日本サッカー協会は、上位機関の日本体育協会の承認を得るため、サッカー協会・中野登美雄事務局長が窓口になって折衝にあたりました。この時、すでに日本体育協会傘下のテニス協会がプロプレーヤー制度を導入していたため承認は容易に得られるかと思われました。 しかし、日本体育協会は「アマチュアスポーツの統括団体」を謳っており、日本体育協会の加盟団体である日本サッカー協会に所属する選手たちが「プロとして報酬を受け取るなど、とんでもない」と大変な抵抗を受けて、なかなか実現しませんでした。 ただ日本体育協会のほうにも時代の変化への対応を迫られていた事情がありました。IOC(国際オリンピック委員会)が、それまで「オリンピックはアマチュアの祭典」だったはずの大会を1984年のロサンゼルス五輪からプロの参加を認めたからです。 サッカー協会・中野事務局長が折衝の過程でつかんだのは、日本体育協会が面と向かって「プロ」という呼称を使うことに拒否反応を示しているということでした。つまり呼称が「プロプレーヤー」でなければ実態は問わないというスタンスだったのです。 そこで中野事務局長と森氏は「スペシャル・ライセンス・プレーヤー」という呼称をひねり出し、あらためて日本体育協会に承認を求めました。「スペシャル・ライセンス・プレーヤー」という妙な呼称は「プロ」という言葉に敏感だった日本体育協会を説得させるために生まれた妥協の産物だったのです。 奥寺康彦選手、9シーズン、ブンデスリーガでレギュラーとして活躍この年、最初の「スペシャル・ライセンス・プレーヤー」の一人となった奥寺康彦選手は1952年生まれで、この年34歳、9シーズン活躍したドイツ・ブンデスリーガでのプレーを終え日本に帰国することにしていました。 25歳の時、日本代表が西ドイツで合宿を行った際、数人ずつブンデスリーガの各チームに分散して練習に参加するという機会がありました。奥寺選手は、当時の日本代表・二宮寛監督が、1FCケルンのバイスバイラー監督と親交があった縁で、西野朗選手、金田喜稔選手とともに、1FCケルンの練習に参加しました。 ちょうどその頃、1FCケルンはスピードのある左サイドの選手を探しており、バイスバイラー監督は同ポジションの奥寺に興味を持ったのです。そこで、練習が事実上の入団テストとなり、帰国の3日前に日本代表・二宮寛監督に獲得の希望が伝えられました。のちに奥寺選手は「もし最初から入団に向けてのテストだと分かっていたら本来のプレーが出来なかったと思う」語っており、獲得のオファーを受けても「ドイツ語ができないし海外での生活は不安」という理由で一度断りました。 しかし、1FCケルン・バイスバイラー監督からはその後も強く希望を受け、また古河電工のチーム首脳陣や日本代表・二宮寛監督からの強い後押しもあり、その年(1977年)10月西ドイツへ渡り、10月7日に1.FCケルンと契約を交わし正式に入団、すぐに先発デビューのチャンスを得ました。ところがデビュー戦、試合開始わずか30秒で相手にPKを与えてしまうファウルを犯し、さんざんな評価となるスタートでした。 けれども奥寺選手の手を抜かない献身的なプレースタイルは徐々にチームメイトの信頼を獲得して、1977-78ブンデスリーガでのリーグ優勝、カップ戦優勝の二冠に貢献、ブンデスリーガ最初のシーズンは輝かしい結果で終わりました。 チームのバイスバイラー監督が北米リーグの監督就任のため離れた後、奥寺選手はチーム構想から外れてしまい1980-81シーズン後半、2部のヘルタ・ベルリンに移籍、1部昇格に挑んでいたヘルタ・ベルリンは最終的に昇格を逃したのですが、そのヘルタ・ベルリンに競り勝って1部昇格を決めたヴェルダー・ブレーメンのオットー・レーハーゲル監督から、サイドバックとしてプレーしていた奥寺選手が高く評価され、翌1981-82シーズンからヴェルダー・ブレーメンに移籍しました。 1982年には、ニューヨークで行われた、FIFA(国際サッカー連盟)主催のチャリティゲームに「世界選抜」のメンバーとして選出されジーコ、パオロ・ロッシらとともに、ニューヨーク・コスモスと対戦してします。(ちなみに「世界選抜」のメンバーに選出された日本人選手は釜本邦茂に次いで2人目) 奥寺選手はブンデスリーガ9シーズンのうちほとんどを1部で、そして7シーズンをレギュラー選手として通算234試合出場を果たしました。これは後年、長谷部誠選手に抜かれるまで長く日本人として最多記録でした。 そう考えたのは、前年、日本がメキシコW杯アジア予選の最後に韓国に敗れてワールドカップ出場を逃したことが大きかったと思います。それまで、海外でプレーしている奥寺選手は日本代表の招集対象とされていませんでしたから、自分の力を日本代表で活かすには日本に帰国するしかないと考えたのです。 ただ日本でプレーするにあたっては「いまさらアマチュアの立場に戻って欲しいと言われても困るし、それはできませんよ」という意向を日本サッカー協会に伝えていました。したがって日本サッカー協会としては、奥寺選手に日本代表としてプレーしてもらう前に、所属クラブにプロ選手として入団してもらう環境を整えなければならないという命題を抱えたとも言えます。 日本サッカー協会が、上位機関の日本体育協会の承認を得るため「スペシャル・ライセンス・プレーヤー」という妙案?を捻りだして無事、難題をクリア、奥寺康彦選手を迎える環境も整いました。 「スペシャル・ライセンス・プレーヤー」制度の創設が各チームに告知されると、奥寺康彦選手が古河電工の、さっそく「スペシャル・ライセンス・プレーヤー」として、この制度を利用することになりました。 奥寺選手には帰国後、さっそくテレビ出演が待っていました。やはり西ドイツでバリバリのプロとして活躍してきた選手が日本でプロ選手としてやっていく、それ自体がニュースバリューがあります。スポーツ系の番組への出演は当然として、珍しかったのはテレビ朝日系の「徹子の部屋」への出演でした。 番組名だけで説明不要のギネス登録長寿番組ですから、芸能界・スポーツ界を中心に話題の人は必ず呼ばれるこの番組に、1986年夏出演しています。 黒柳徹子さんですからスポーツ音痴に近い知識で「私なんかはボールを見れば手で投げるものとばかり思っていましたら、足で蹴るんですね。1FCケルンにいらしたから蹴るんですね?」などダジャレも連発、奥寺選手も思わず苦笑しながらの出演でした。 この「徹子の部屋」への出演は、スポーツ系番組以外のワイドショー系・バラエティ系の番組に日本のプロサッカー選手が出演した最初となったと思われます。こうした番組ならではだったのは、奥寺選手の意外な経歴を黒柳徹子さんが紹介した時でした。 黒柳さんはサッカーの話から話題を変えるように「奥寺さんはなんと、俳優座養成所のテストにも合格されています。サッカー選手になっていなければ俳優さんになっていたかも知れません。ご覧のとおりのハンサムです。」と紹介したのです。 黒柳さんから「どうして俳優にならなかったんですか?」と聞かれて、奥寺選手は「面白いと思わなくて、すぐ辞めました。そしてサッカーを続けることにしました」と答えています。スポーツ系番組では見れないエピソードです。 そして、もう一人の選手が「スペシャル・ライセンス・プレーヤー」に名乗りをあげました。日産自動車の木村和司選手でした。日本サッカーリーグ(JSL)の選手の中で、完全なプロ契約という未知の領域に足を踏み入れる選手がいない中、木村和司選手は果敢に未知の領域でプレーする道を選んだのです。 まさに「ファーストペンギン」の役割です。「ファーストペンギン」というのは、集団で行動するペンギンの群れの中から、天敵がいるかもしれない海へ、魚を求めて最初に飛びこむ1羽のペンギンのことです。この「勇敢なペンギン」のように、リスクを恐れず初めてのことに挑戦する精神の持ち主を、米国では敬意を込めて「ファーストペンギン」と呼ぶそうです。 この二人に始まったプロ契約選手は翌年から倍々ゲームのように増え、それが日本サッカーリーグ(JSL)の「プロ化」推進につながったことは言うまでもありません。「スペシャル・ライセンス・プレーヤー」という呼称も翌年には霧散してしまい、アマチュア選手以外は全員プロ選手という認識が定着しました。 日本サッカーリーグ(JSL)の事務局も、この年のリーグのキャッチフレーズ「サラリーマンサッカーの時代は終わった」とばかりに、森 健兒氏、木之本興三氏を中心に「選手がプロなのにリーグはアマチュアでいいのか」というプロ化への明確な道筋を持ち始めたのも、この年なのです。 高校サッカー界のアイドル・武田修宏選手が読売クラブに入団この年、高校サッカーで絶大な人気を得た武田修宏選手が読売クラブに入団、新しい時代の日本サッカーにふさわしい、若い華のあるサッカー選手第一号の誕生でもありました。 この「静岡第一テレビの子会社社員」という身分を考え出したのは、当の静岡第一テレビでした。高校サッカーの県大会から有望選手をつぶさに見ているテレビ局の関係者が「いずれ日本サッカーにもプロ化の時代が来る。その時に備えて自前のスター候補を取り込んでおきたい」武田修宏という選手は、まさしく、それにふさわしい選手だったのです。 このプランを聞いた武田選手は「経済的心配をしなくてサッカーに専念できるのは、この上ないプラン」と早稲田大学進学をやめて読売クラブに入団したのでした。 少年時代から高校にかけての武田修宏選手の凄さを物語るエピソードは枚挙にいとまがありませんが、いくつかあげてみます。 ・少年時代から静岡県内では天才サッカー少年と呼ばれ、浜松市立丸塚中学校3年時には日本ジュニアユース代表に選出された。 このように華々しい経歴を書くと、武田選手は挫折を知らないサッカーエリートと思われがちですが、清水東高校2年時、3年時には全国高等学校サッカー選手権への出場権を逃すという挫折も味わっています。 |

|

|

カズ・三浦知良選手が19歳誕生日の2日前に名門サントスFCと初のプロ契約

| 一方、海の向こうでは、単身、本場ブラジルのサッカーに挑戦していたカズこと三浦知良選手が名門サントス FC と最初の契約をしたのがこの年 (2月) です。 当サイトでは、このあとカズこと三浦知良選手を表記する際「カズ・三浦知良選手」と表記することにします。それは「カズ・三浦知良選手」が「三浦知良選手」とだけ呼ばれる選手ではなく「カズ」と呼ばれることも多い選手だからであり、日本サッカー界にとって特別な存在であることをお伝えするためにも、あえて「カズ・三浦知良選手」と表記いたします。 1967年2月生まれのカズ・三浦知良選手はサントスとプロ契約した日が、誕生日2月26日の2日前でしたから、契約そのものはまだ18歳の時ということになります。かつて奥寺康彦選手が西ドイツ・ブンデスリーガの1FCケルンとプロ契約したのが25歳の時でしたから、20歳になる前に契約したカズ・三浦知良選手のサクセスストーリーは特筆に値する出来事でした。 カズ・三浦知良選手は、サッカーどころの静岡で生まれ育って、他の多くのサッカー少年に交じってサッカーに明け暮れていたようですが「天才少年」とか「静岡の怪童」などと呼ばれるような選手ではなかったといいます。 小学校低学年の頃はリフティング、ひたすらリフティングに集中したといいます。年上の人が数多くリフティングできるのに自分ができないことを悔しがり、4年生、5年生の頃には5000回、6000回とできるようになったそうです。マラドーナと同じです。ひたすらボールを自分の身体の一部のようにコントロールできるようにしたのです。 もう一つ、カズ・三浦知良選手が夢中になったのは、ブラジル代表選手のテクニックでした。サッカーショップをやっている父の店でカズ・三浦知良選手は、海外サッカーのビデオに触れる機会が多く、特に1970年W杯を制したブラジル代表の華麗なテクニックに魅了されたのです。父も叔父もブラジルの個人技に支えられたサッカーに魅せられていましたから、環境自体がブラジルサッカー、南米スタイルのサッカー環境だったのです。 ペレ、ジャイルジーニョ、リベリーノ、彼らのプレースタイルはまずゆっくりドリブルで仕掛け、途中から突如としてスピードをあげ1対1の強さで勝つという、そのスタイルに彼は魅了され、のちの彼自身のプレースタイルになっていくのです。 しかし、中学に入ってもチームの花形選手や地域代表に選ばれる選手とは無縁だったでした。中学卒業が近くなり、学校の進路調査に「第一希望ブラジル」と書くと先生に「まじめに書け」と言われたそうです。結局、県代表に選ばれてもいないのにデカいことを言うなということのようでしたが、本人は「県代表にならなくてもユース代表にならなくてもブラジルでプロになるからいい」と本気で思っていたようです。 中学3年の夏ぐらいからブラジルに行くという夢が少しづつカタチになり始めます。この頃、カズ・三浦知良選手の父が以前の商社マン経験を活かして、ブラジルに渡り、サッカー選手や留学生の現地への斡旋業を始めようとしていたからです。もう自分もブラジルにサッカー留学することはさほどハードルの高い話ではなくなってきました。 それでもビザ発給条件などのこともあり、まずはサッカーの名門校・静岡学園高校に入学します。一歳上の兄・泰年選手がすでに在学していました。そして1年生の11月中旬、静岡学園高校サッカー部井田監督のもとに、ブラジルに行く決意表明に行きました。兄・泰年選手がサポート役となって「弟がブラジルに行くと言っているので行かせてください。」と言うと、井田監督からは「奇跡的なことでもない限り、99%、ブラジルでプロになるなんて無理だ。」と言われてしまいます。 ブラジルサッカーに精通して自らもブラジルサッカーを信奉している井田監督の目には、どう考えてもカズ・三浦知良選手がブラジルで通用するとはとても思えなかったのです。それは他のほとんどの指導者も同じで、カズ・三浦知良選手のブラジル希望を嘲笑していたといいます。15歳の無名の少年が、単なるサッカー留学ではなく、そのままとどまってプロになるというのは無謀としか思えなかったのです。 しかしカズ・三浦知良選手の決意は固く、日本側でブラジルとの橋渡しをする仲介人がカズ・三浦知良選手の家を訪ねてきて「ブラジルに渡ったら、万が一のことがあっても、お母さんの死に目にも会えないかもしれなくなるけど、それでもいいのかい。」と聞くと、カズ・三浦知良選手は母親を前にして「それでもいいです。」と答えたそうです。 そういうカズ・三浦知良選手に対して、お母さんは渡航費用として100万円を工面しなければならなかったのですが、4年前に「もんじゃ焼き屋」を開業した時に資金支援を受けた地元の信用金庫に出向き、今度もまた協力を得て借り受けました。そしてお金を渡す時「もしブラジルから日本に帰りたくなっても、もう渡せるお金はないから、戻らないという覚悟で行きなさい。」と言って渡したといいます。 こうして15歳の冬、1982年12月20日、まったく無名の静岡のサッカー少年が、結局まわりから評価らしい評価を受けないまま、ただ「プロ選手になる」という危うい夢だけを胸にブラジルに旅立ちました。 カズ・三浦知良選手の少年時代から15歳の旅立ちまでに、1歳しか違わない兄・三浦泰年選手の弟との深い絆とも言える役割の大きさを記録しておきたいと思います。 そうした兄の優しさが、どれほど弟・知良選手の力になったことか、それはカズ・三浦知良選手もよくよく感じているに違いありません。 ブラジルに渡ったカズ・三浦知良選手、すでにブラジルで事業を始めていた父の計らいでサンパウロのクラブ「ジュベントス」で16~17歳の年代のチームに加わることが決まっていましたが、練習に参加する前の難題が言葉の壁でした。そこで週1~2回のポルトガル語教室に通い、その街にいる日本人に会うのと日本の雑誌などを読めるのを楽しみにポルトガル語の習得に励んみました。 そして、もう一つ、母をはじめ友達などに宛てた手紙を書くことを楽しみにしながらサッカーに打ち込みました。「ジュベントス」では食事つきの寮生活で、食事が合ったのか、育ち盛りの年代だったこともあり瞬く間に身長が170㎝から174㎝に、体重も53㎏から62㎏に増えたのです。 カズ・三浦知良選手を襲った挫折とスランプ、あわや夢破れ帰国寸前に そして17歳を過ぎた頃、重なったプレッシャーと不信感から猛烈なスランプに陥り「ジュベントス」を退団、1985年には同じサンパウロ州の「キンゼ・デ・ジャウー」の18~20歳のチームに移ります。しかし、そこでもうまく行かず1985年初夏、ついにブラジルでの夢を諦める決意を固めました。 「帰ってやる」と言っても帰る飛行機代はなかったのではないでしょうか? 実はカズ・三浦知良選手、ブラジルのサッカーでは一銭も稼ぎがない身でしたが、チームが2度ほど日本に遠征(静岡のSBSカップ国際ユース大会など)に行った時に、サッカー教室のインストラクターに招かれ謝礼をもらっていため、帰りの飛行機代ぐらいの蓄えがあったことも、捨てぜりふにつながっていたのです。ちなみに1985年のSBSカップ国際ユース大会には静岡県高校選抜のメンバーとして武田修宏選手や中山雅史選手がいたチームと試合をしています。 こうしてカズ・三浦知良選手は、日本行きの航空券を買い、あとは出発の時を待つだけとなりました。ところが、空いた時間を利用してリオデジャネイロに遊びに行った時「もう少しブラジルで頑張ろう」と帰国を翻意させる光景に偶然出会ってしまったのです。 悩み苦しんだスランプから抜け出し、ふっきれたカズ・三浦知良選手の進撃が始まります。キンゼ・デ・ジャウーの18~20歳チーム(ジュニオール)時代、サンパウロ州選手権のパルメイラス戦に後半10分から投入されたカズ・三浦知良選手、いわばトップチームの試合に18歳にして初めてデビューを果たしたことになります。 明けて1986年1月、サンパウロ州の21歳以下の大会でも活躍、特に2試合目の後半44分、ドリブルでペナルティエリア内に持ち込んだカズ・三浦知良選手が倒されPKを獲得、それを味方選手が決めて同点に追いつくとスタンドを埋めた味方応援席から「カズコール」が沸き起こりました。ブラジルに渡って丸3年、初めて受けた「カズコール」でした。 そして19歳になる誕生日の2日前、1986年2月24日、ついにカズ・三浦知良選手とプロ契約をしたいというチームが現れました。それが、あのペレも在籍した名門サントスFCだったのです。このニュースは日本でも大きく取り上げられました。あのペレがいたサントスFCとプロ契約、しかも19歳目前という若さですから、日本のテレビも新聞も軒並み報じました。 ところが契約はしたものの、その後の半年近く、カズ・三浦知良選手にはほとんど出番が回ってきませんでした。同じポジションにブラジル代表選手が構えていたからです。そして出番を与えられたわずかな試合でもカズ・三浦知良選手はまったくいいところがなくチャンスをモノにできませんでした。 そんな試合の翌日には新聞の容赦ない批判も待っていました。ブラジルの新聞はサッカー選手にはことのほか厳しく「サントスの11番は日本に帰ったほうがいい」といった調子でした。結局カズ・三浦知良選手はほとんどをベンチ外の立場で過ごすことになり、同じ立場の選手たちと練習に明け暮れる辛い日々を送りました。 この年、カズ・三浦知良選手はサントスからの特別レンタルという形で、名門チーム、パルメイラスの一員として 6 月に行われたキリンカップサッカーに凱旋帰国しました。西ドイツ、ベルダー・ブレーメンの一員として最後の大会に来日した奥寺康彦選手と予選リーグの対戦で顔を合わせています。福岡で行われたこの試合を観戦できた人は本当にラッキーな人かも知れません。 カズ・三浦知良選手はこのキリンカップ、決勝戦では出場機会がなかったものの、予選リーグ戦の3試合に出場。得意のドリブル突破、精度の高いクロスボールで味方の得点をお膳立てするなどブラジルでの成長ぶりを披露しました。 キリンカップ決勝はブレーメンvsパルメイラスのカードとなりました。カズ・三浦知良選手の出場はなかったものの、奥寺康彦選手のほうが、この試合後に日本帰国が決まっていたこともあり、キャプテンマークを任されるという粋な計らいもあって、有終の美を飾りました。 この大会には日本代表が参加、石井義信監督率いる新体制で、加藤久、都並敏史、木村和司らの主力に、越後和男、堀池巧ら若い選手を加えた布陣で挑んだのですが、まだ欧州・南米の強豪クラブチームの壁を破れない結果となりました。 ブラジルの名門・サントスとプロ契約を結び、キリンカップに凱旋帰国したカズ・三浦知良選手の存在は、これを機に、たびたびテレビでも紹介されるようになり、多くのサッカー少年のあいだで、ブラジルへのサッカー留学といった夢が語られ、実際に挑戦する青少年が現れるようになったのです。 しかしブラジルに戻ったカズ・三浦知良選手は、相変わらず苦境の日々が続いていました。これを知ったサンパウロ在住の父は、出場機会があるチームに移ったほうがいいと考え、サンパウロ州の南隣りにあるパラナ州のマツバラというチームへのレンタル移籍を取り計らいました。サントスで出場機会のない苦境を味わったカズ・三浦知良選手、マツバラでは下部カテゴリーの貧しいクラブならではの劣悪な環境に苦しめられますが、逆にそういった環境に適応できる逞しさを身に付けていくことになります。 トヨタカップはリバープレートが制覇 アジアクラブ選手権で古河電工が日本のクラブとして初制覇、奥寺選手大活躍も日本のメディアでは淋しい扱い12月下旬、サウジアラビアで第6回アジアクラブ選手権の決勝ラウンドが開催され、日本からは85-86シーズン日本リーグの覇者・古河電工が予選ランウドを勝ち上がって参戦しました。アル・ヒラル(サウジアラビア)、遼寧FC(中国)、アル・タラバ(イラク)の4チームによる総当たり戦で古河電工は3戦全勝、日本のクラブとして初めてのアジアチャンピオンに輝きました。 古河電工は、清雲栄純監督のもと、秋のリーグ戦から加入したドイツ帰りの奥寺康彦選手を中心に、決勝ラウンドの得点王となったFW吉田弘選手らの攻撃陣と、岡田武史らのDF陣の攻守がかみ合っての優勝で、年末の日本サッカー界にとってもビッグニュースでしたが、アジアレベルのサッカー大会にマスコミの扱いは関心が低く、奥寺康彦選手「スペシャル・ライセンス・プレーヤー」らしい大黒柱として優勝に導いた活躍が大きく取り上げられることもありませんでした。 サッカー専門誌に新風「ストライカー」誌創刊、技術誌に特化この当時のサッカー関係の情報メディアといえば、テレビではテレビ東京の週1回30分番組「三菱ダイヤモンドサッカー」、サッカー専門誌ではいずれも月刊発行の「サッカーマガジン」誌、「サッカーダイジェスト」誌、「イレブン」誌がありました。 「ストライカー」誌は、1966年に創刊された「サッカーマガジン」誌、1971年に創刊された「イレブン」誌(1988年終了)、1979年に創刊された「サッカーダイジェスト」誌と異なり「サッカー技術誌」というサブタイトルがついた月刊誌でした。他の月刊誌が、サッカー界の動きを伝える情報誌としての意味合いが濃い雑誌だったのと、明らかに一線を画していました。 創刊号、第2号とも巻頭特集「釜本邦茂編集長直伝レッスン」ということで「強烈インステップキックの基本」「正確性がインサイドキックのすべてだ!!」という技術レッスンのページになっていて、まさに「サッカー技術誌」そのものでした。後に「サッカーマガジン」誌、「サッカーダイジェスト」誌と合わせて、サッカー専門誌御三家として長く親しまれることになりますが、他の2誌とは異なる独自路線の雑誌として一定の愛読者を確保し続けることになります。 1986年はサッカーへ熱い情熱をたぎらせた「個」の強烈な行動力が、日本のサッカー界を大きく変え始めたスタートの年「日本サッカー維新の元年」ここまで1986年の世界のサッカー、日本のサッカーについて、つぶさにひも解いてきました。 世界のサッカー界には子供たちのヒーロー・マラドーナが出現しました。これほど強烈な「個」の魅力はそうそう現れるものではありません。日本のサッカー少年の多くも、そのプレーを真似てサッカーに夢中になる日々を送りました。スーパースター・マラドーナ選手が世界中の子供たち、そして日本のサッカー少年に与えた強烈なインパクトは計り知れないものがありました。 日本のサッカー界には奥寺康彦選手、木村和司選手という2人の「プロ契約選手」が誕生、プロリーグ化へ第一歩となりました。この二人が日本の社会人サッカー選手たちに与えた新たな可能性も計り知れないものがあります。 また、日本サッカー協会には、W杯日本開催の夢が萌芽するアベランジェ発言を拠り所に「W杯日本開催招致活動」に単騎走り始めた村田忠男という理事が現れました。強烈な個性を持ったこの人が、夢に向かってがむしゃらに駆け出し、数年にわたって続けた行動力なくして「W杯日本開催招致活動」の具体化はあり得ませんでした。 その頃、ブラジルでひたすらサッカーに打ち込んでいたカズ・三浦知良選手が名門・サントスとのプロ契約を実現させ、日本のサッカー界にも中高生サッカー選手の大きな夢と憧れとなる存在が出現したのです。 この時はまだ強烈な「個」の情熱や行動力に負うところが大きかったとはいえ、日本サッカー界を大きく変え始めました。それらが次第に大きなうねりとなり、日本サッカー界全体の潮流となっていったことは、その後の歴史が示しています。その意味で、1986年という年は「個」の強烈な行動力が、日本のサッカー界を大きく変え始めたスタートの年「日本サッカー維新の元年」であり、歴史的に重要な出来事が数多くあった、記録にも、記憶に残る伝説的な年なのです。 当サイトが「伝説のあの年」シリーズのスタートを、この年1986年からにしようとした理由がおわかりいただけたことと思います。 |

|